【このページで1番伝えたいこと】

それは「内向型」を知れば知るほど

愛おしく・とても可能性を秘めた

気質であるということです!

そんな内向型の性格や脳の仕組み

特徴や強み・弱みをわかりやすく

20の図解にまとめてみました!

My Lover is Introverted!

内向型こそ自分に自信を持って

「もっと自由に生きていい!」

それでは早速、行ってみましょう!

もくじ

内向型とは?

ご存知の方も多いとは思いますが、まず最初に内向型という概念について少しご紹介させて頂きますね!

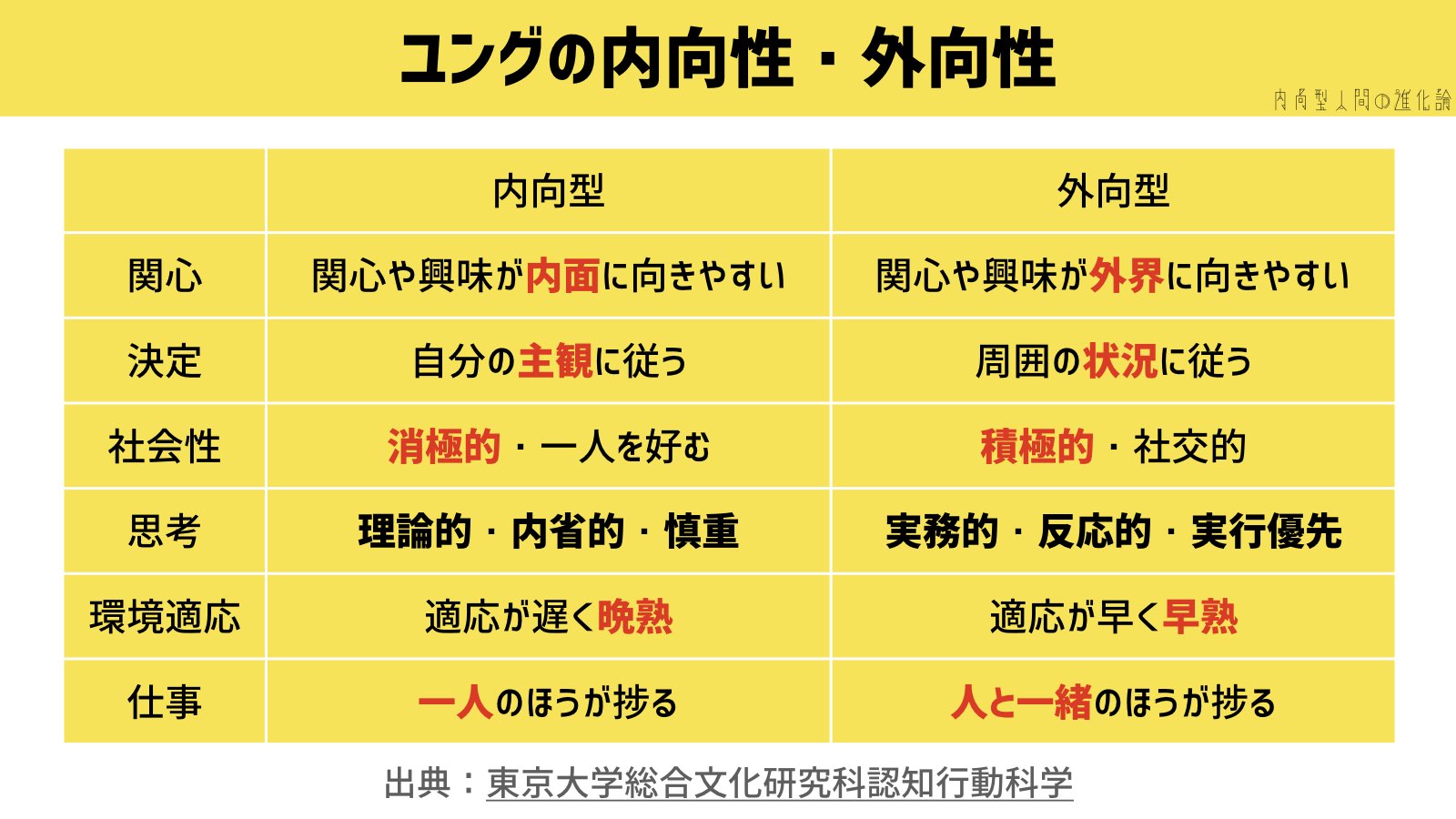

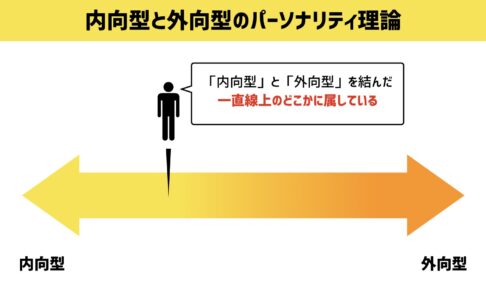

内向型とは心理学者のカール・ユングが1921年に出版した「心理学的類型」の中で提唱した性格分類です。

つまり、すでに100年以上の歴史がある概念なんですね!

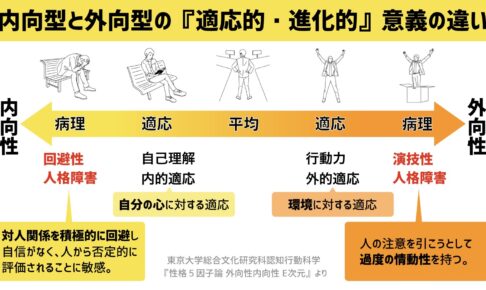

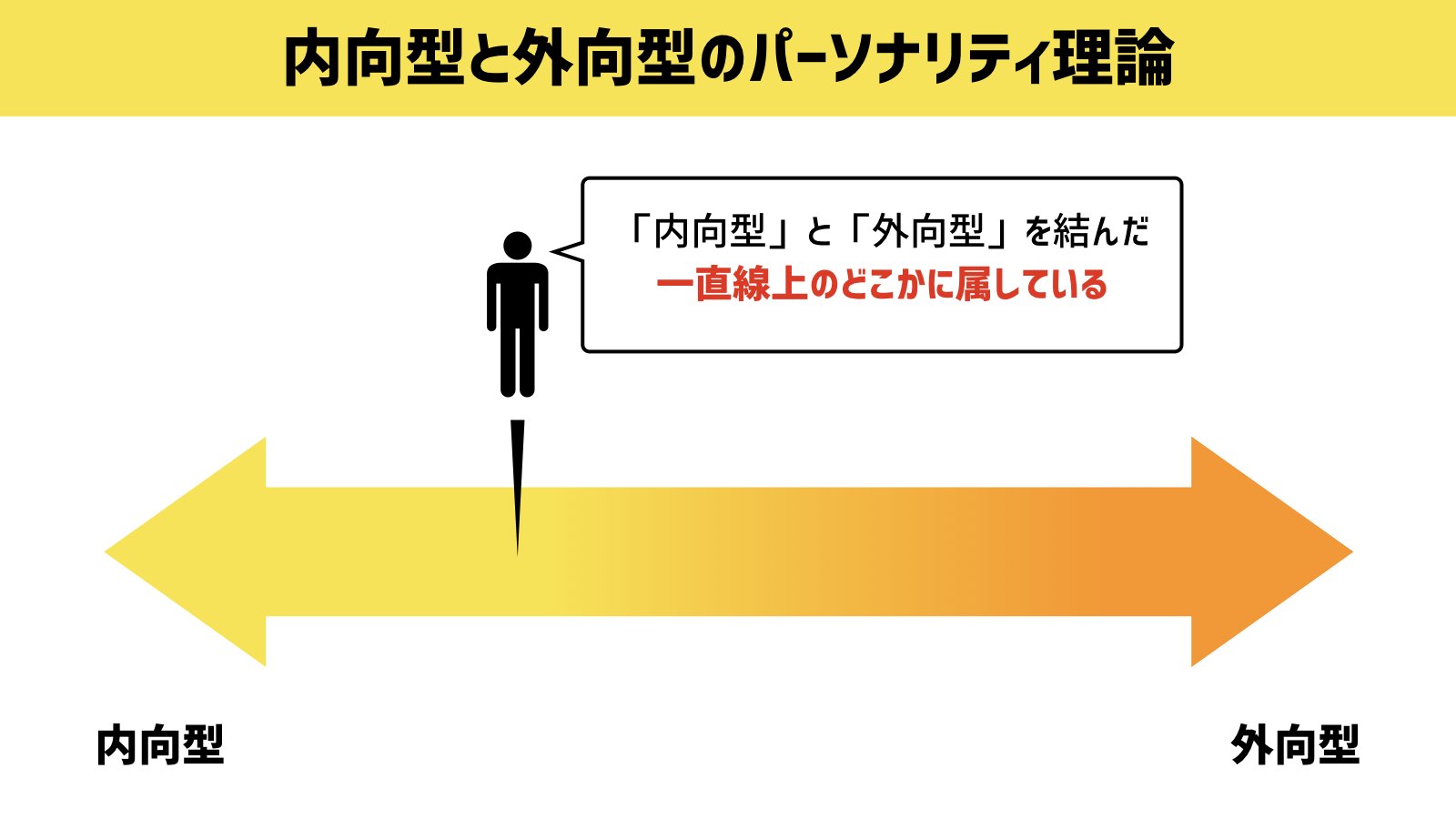

ユングによると人間は「内向型」「外向型」のどちらか寄りの気質を持って生まれてくるとされています。

内向型と外向型の違い

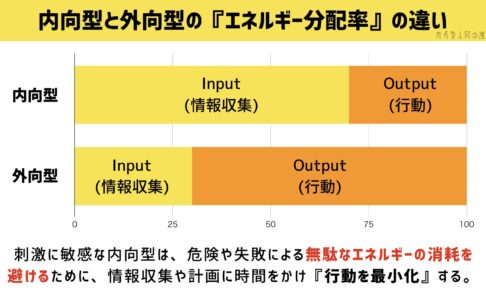

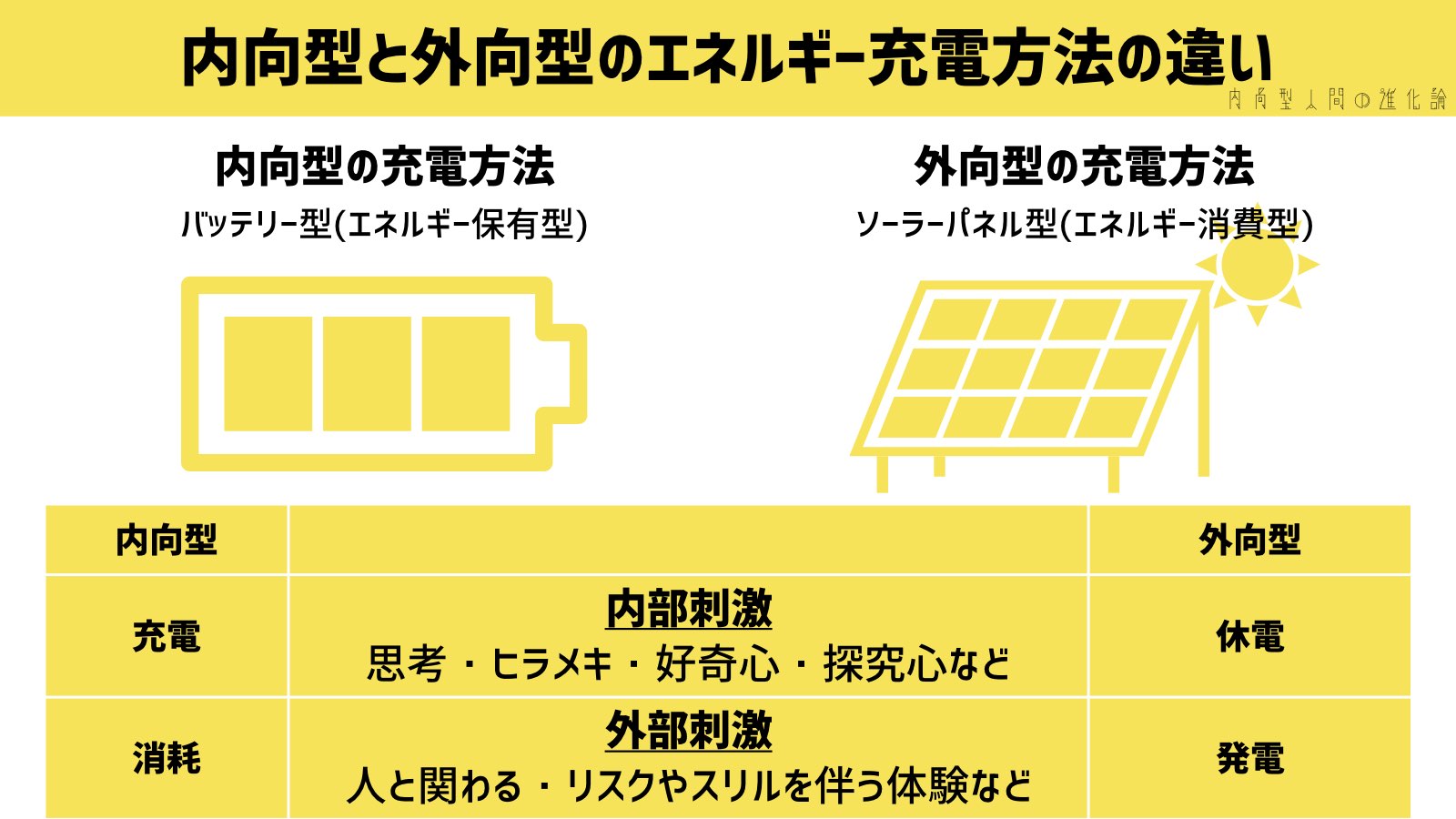

内向型と外向型の根本的な違いは、よく「エネルギーの充電方法」で例えられます。

- 内向型

- 一人で静かに過ごす時間や内面の世界からエネルギーを得る

- 外向型

- 社交的な活動や他者との交流からエネルギーを得る

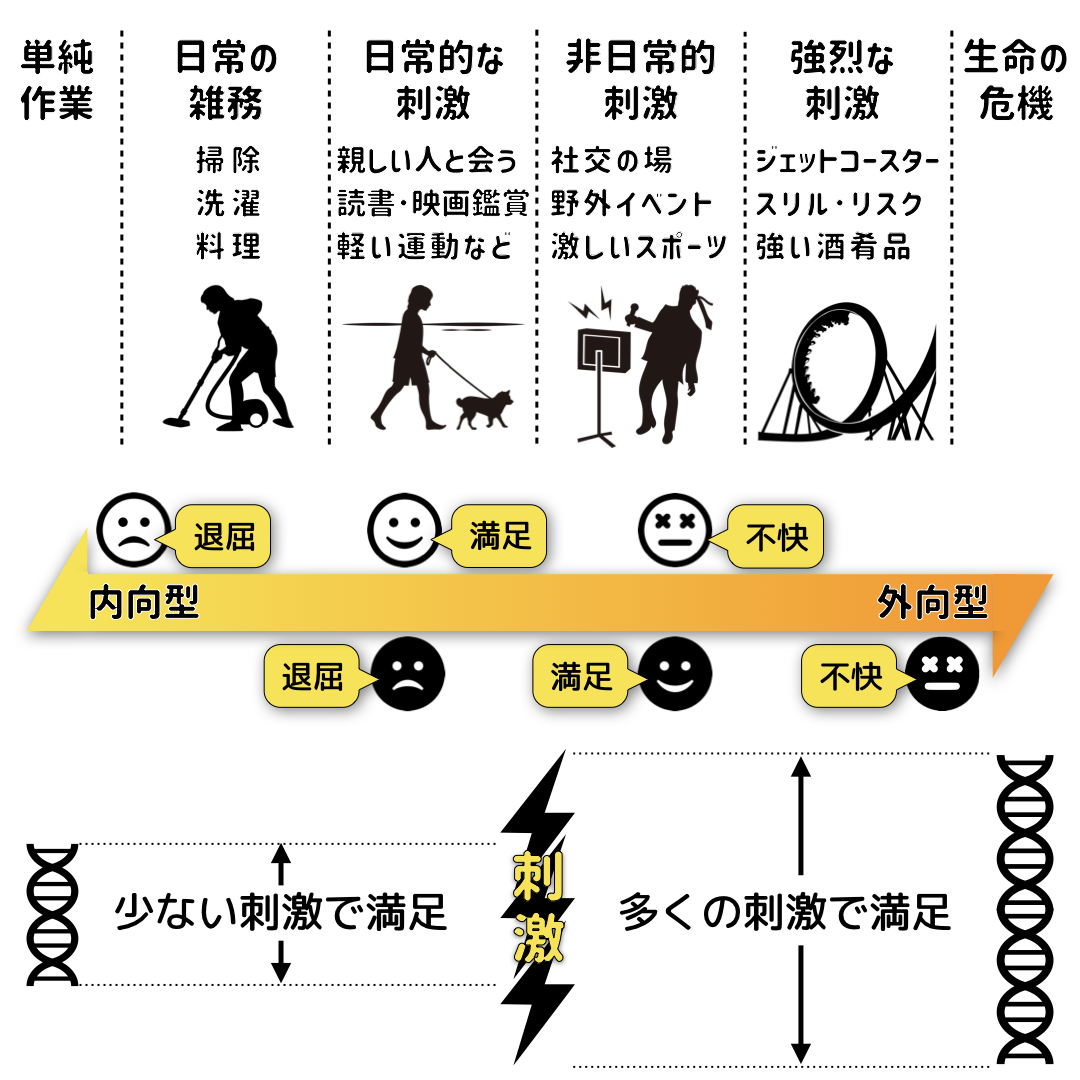

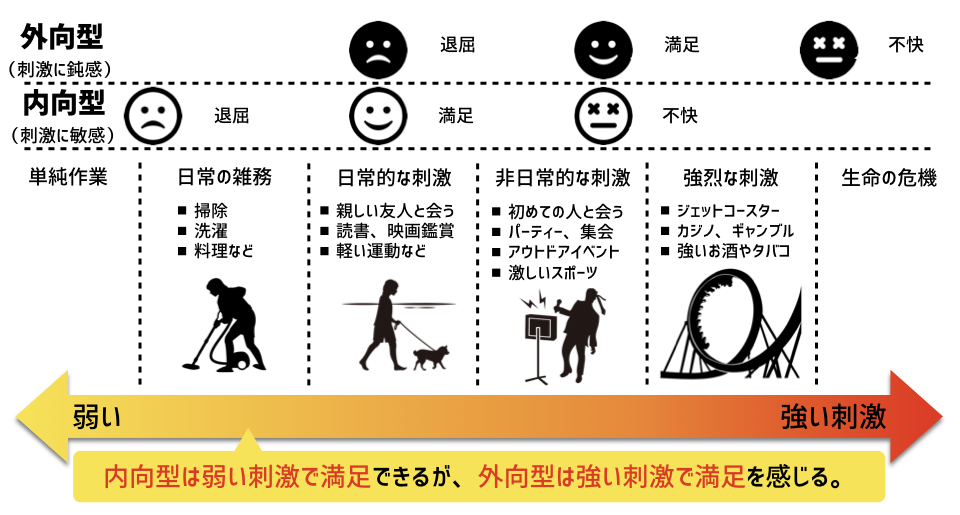

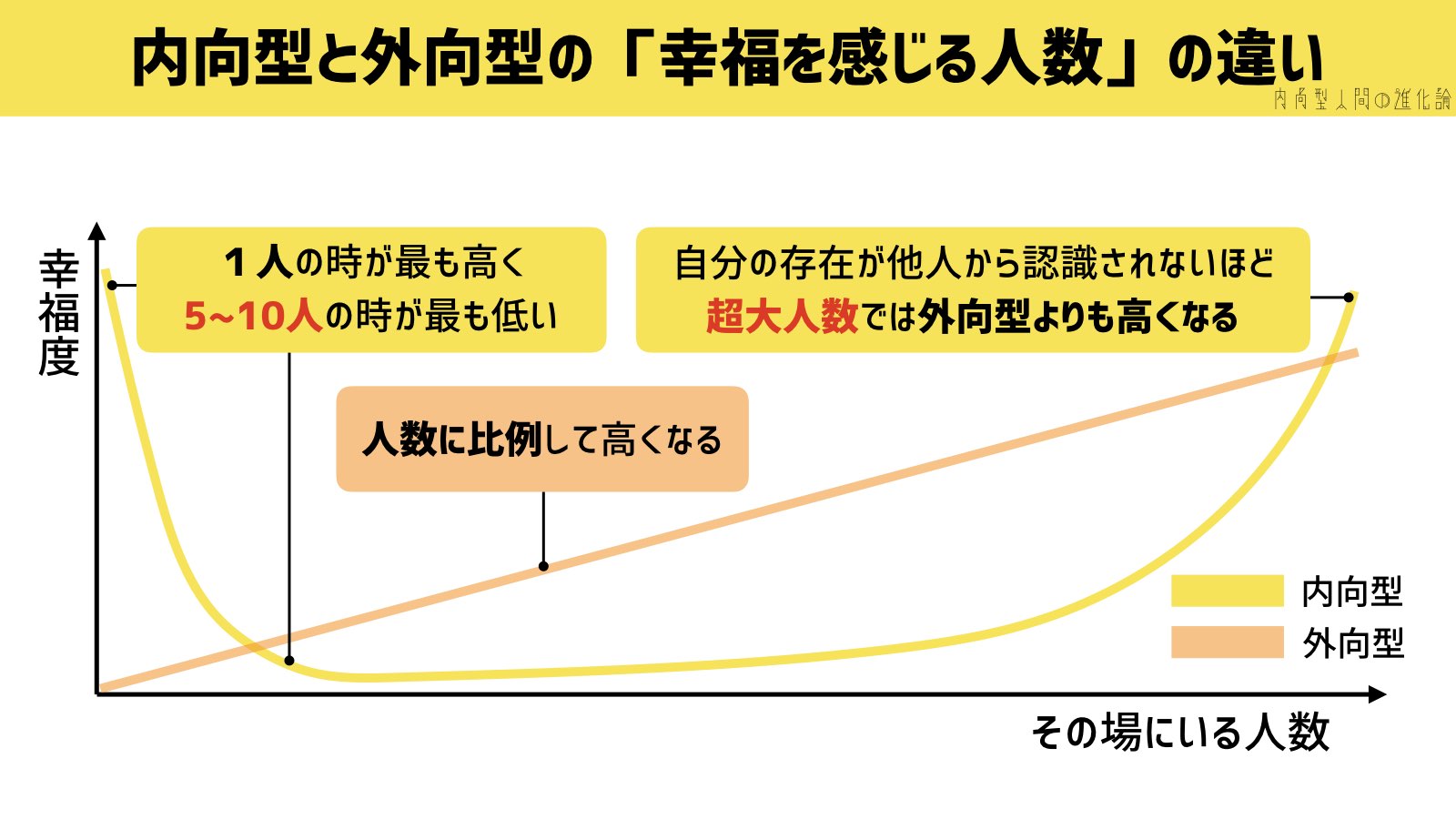

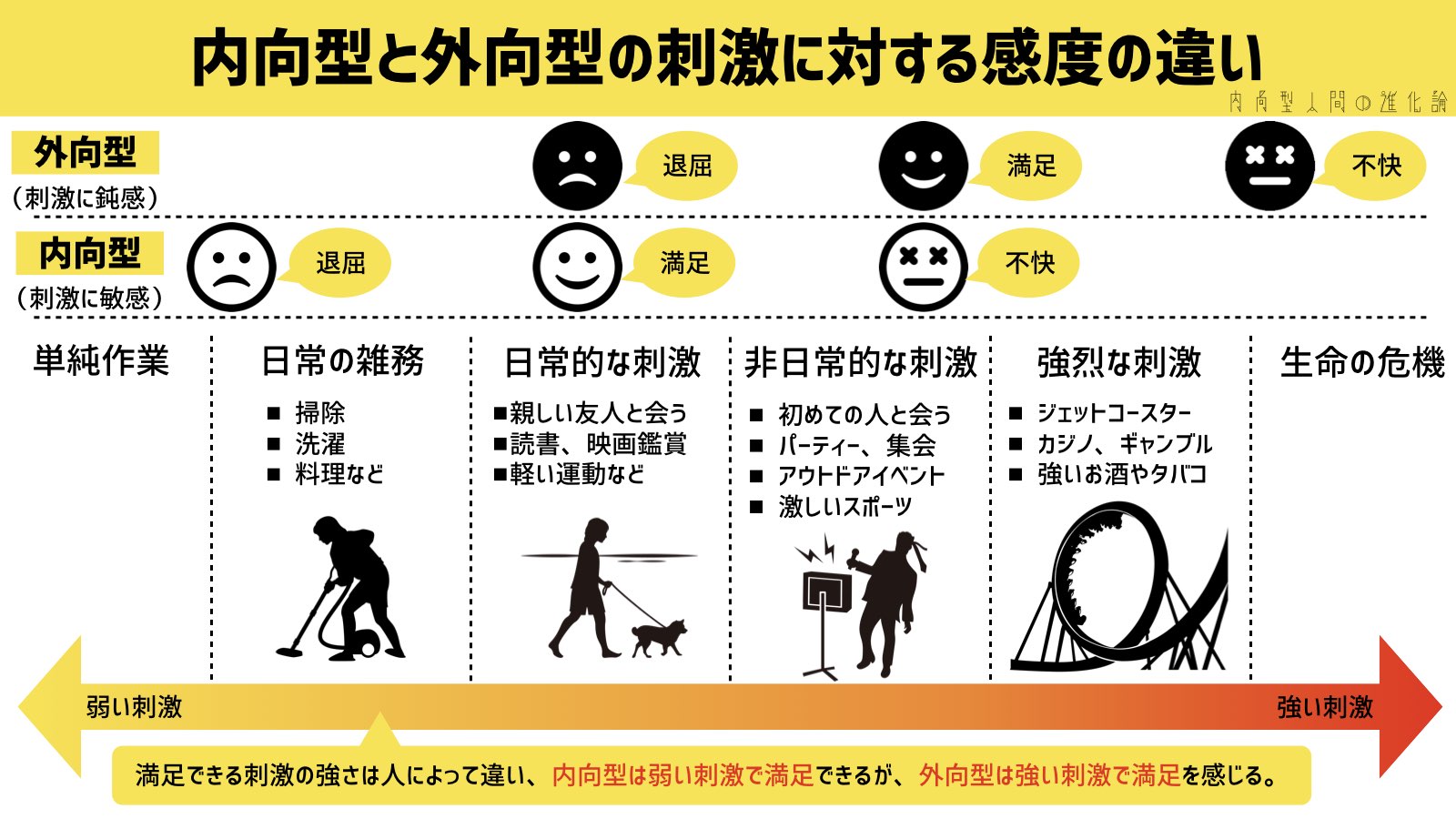

内向型と外向型では「刺激に対する感度」が異なり、内向型は刺激に敏感・外向型は刺激に鈍感な性質を持った人のことを表します。

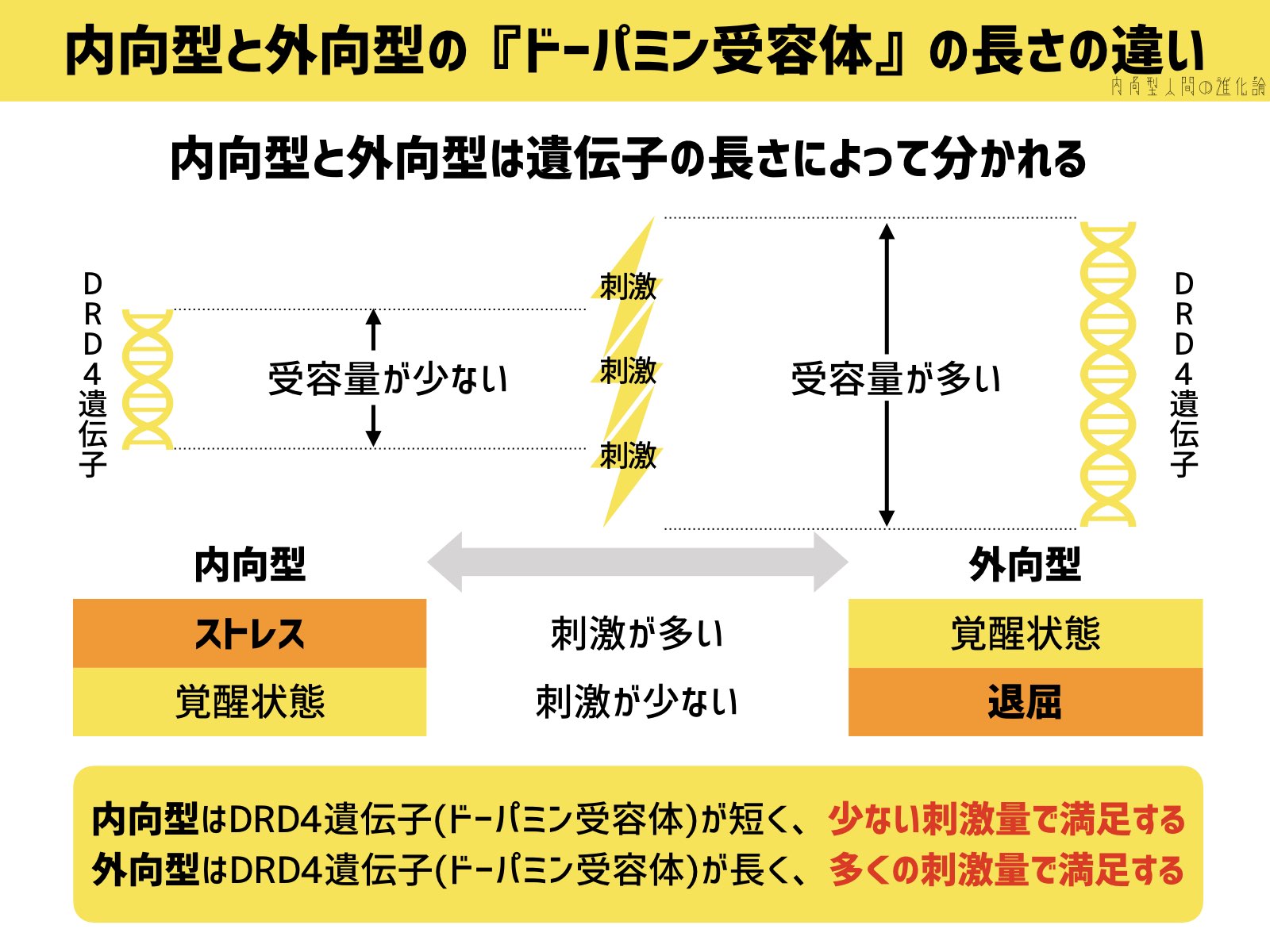

そして、この刺激に対する感度は、生まれ持った遺伝子「DRD4(ドーパミン受容体)」の長さで決まっている。

- 内向型

- DRD4遺伝子が短く刺激の許容量が少ないため刺激に敏感で、刺激を抑えることに意識が向く。

- 外向型

- DRD4遺伝子が長く刺激の許容量が大きいため刺激に鈍感で、刺激を求めることに意識が向く。

この遺伝子の長さの違いによって、両者には真逆とも言える性格や行動の違いが現れます!

内向型と外向型の主な特徴の違い

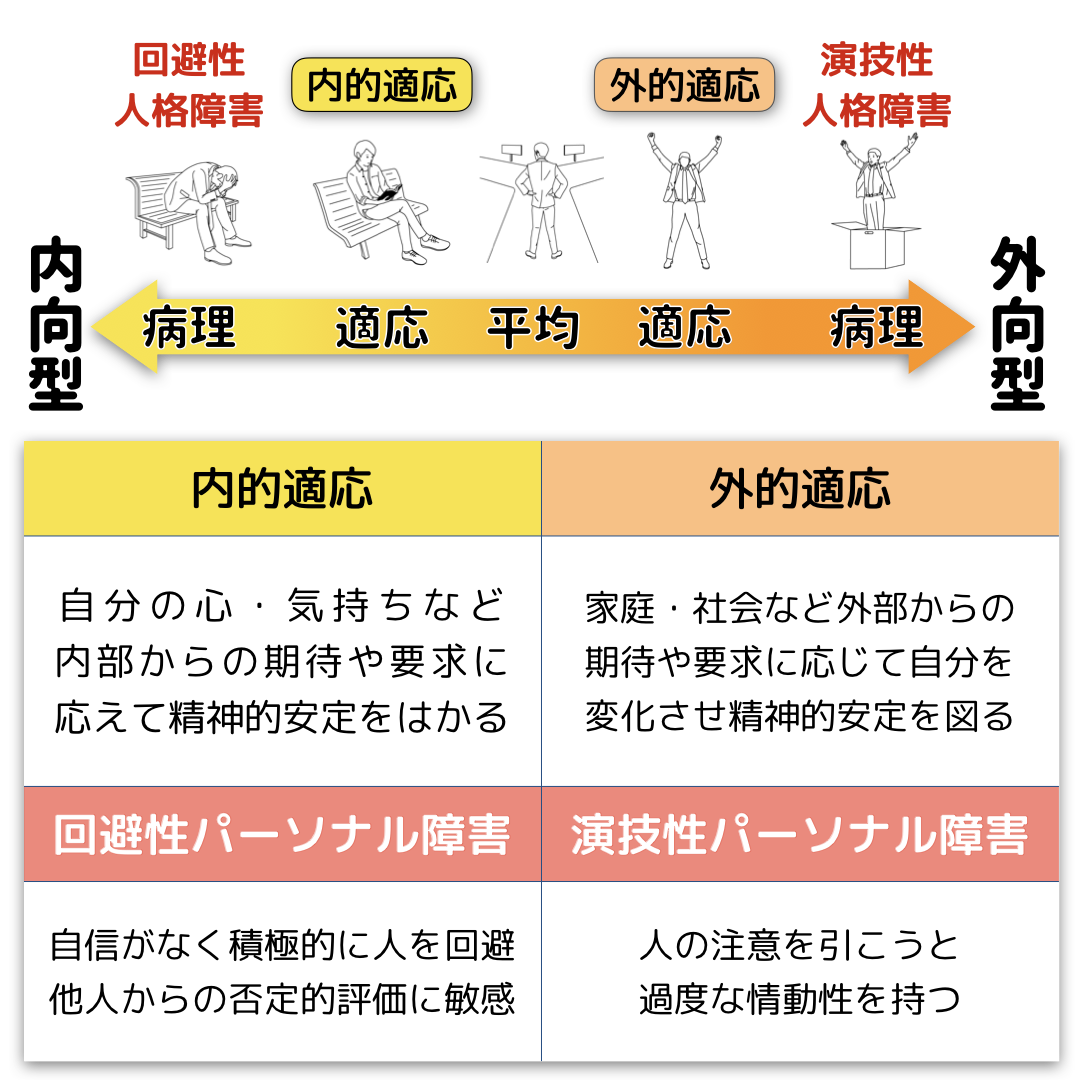

DRD4遺伝子の長さの違いによって、刺激の感受性が異なる両者の主な特徴の違いは、注意や意識の方向性にあります。

- 内向型

- 刺激に対する感受性が高い内向型は、刺激を抑えようとして”自分の内面“に注意や意識が向かう。

- 外向型

- 刺激に対する感受性が低い外向型は、刺激を求めるため”自分の外“に注意や意識が向かう。

その結果、内向型は1人でいること好み、外向型は人と関わることを好みます。

内向型の特徴・メカニズム・日常が

動画でわかりやすく描かれています。

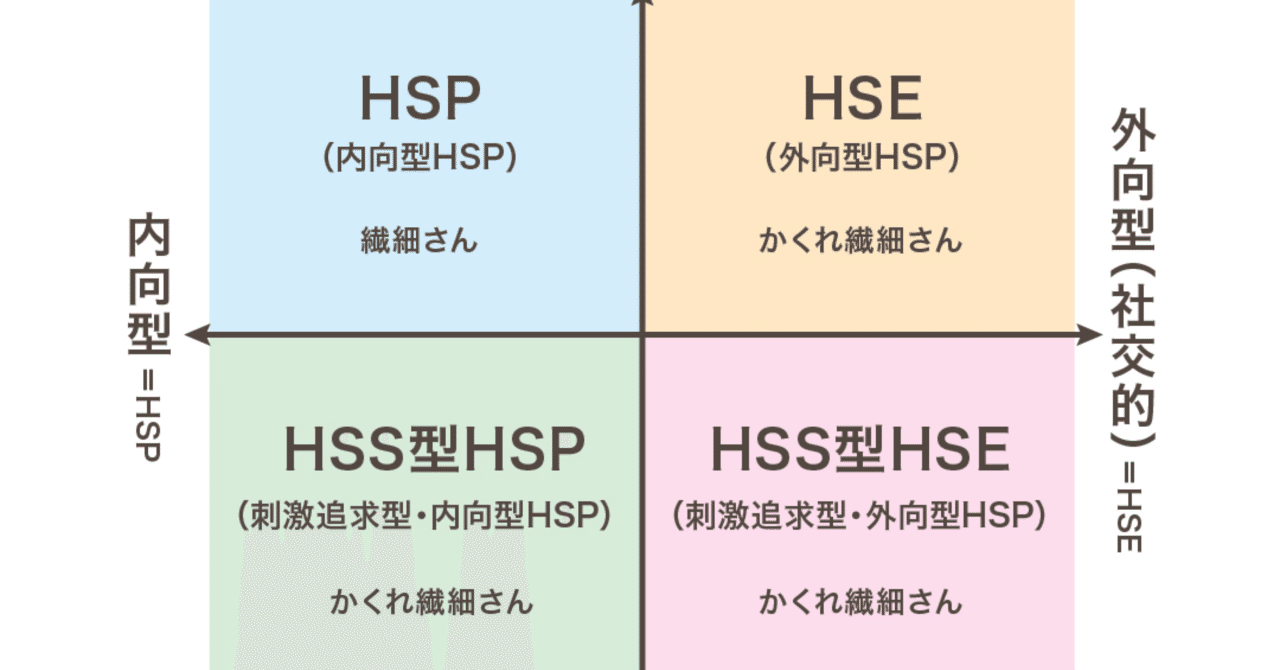

内向型とHSPの違い

よく内向型とHSPは何が違うの?というご質問をいただきますが、HSPという気質の中にある内向型タイプという位置付けになっていることがほとんどです。

なので、HSPといえば、ほとんどの場合、内向型が当てはまります。

内向型と外向型の性格的5つの違い

では、内向型やHSPは具体的にどんな性格や行動の傾向があるのか?

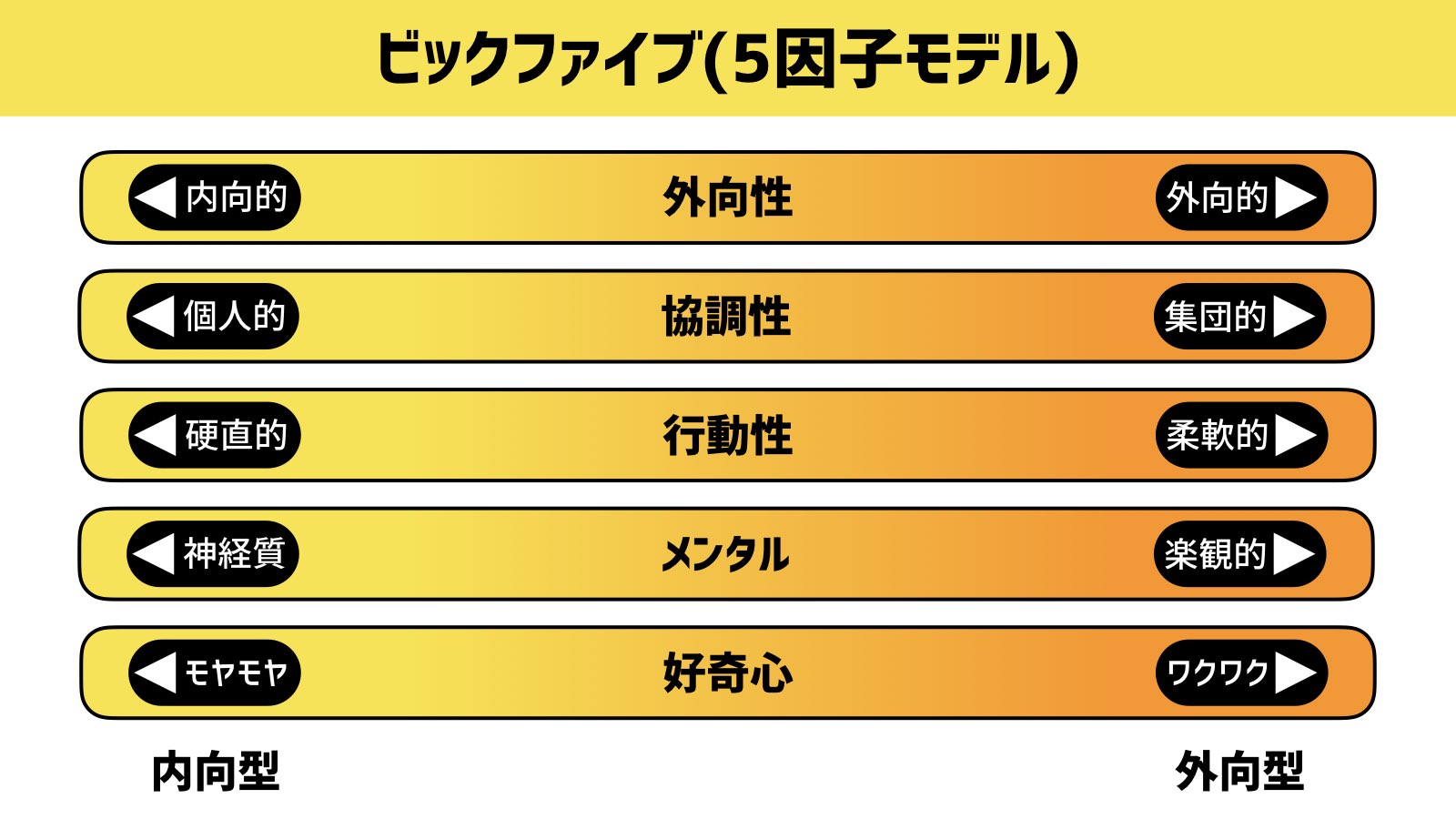

一般的に内向型やHSPは以下のビックファイブの左側に偏りやすいと言われいます。

- ビックファイブとは?

- 外向性・協調性・行動性・メンタル・好奇心の5つの因子が、人格を形成するうえで、特に大きな意味を持ち、さまざまな統計や検証がされてきた指標。

そこで、内向型やHSPの性格的特徴について、このビックファイブを用いて詳しくお伝えしていきますね!

❶外向性

外向性とは文字通り、意識が向いている方向が自分の「外側」か「内側」かということです。

- 外向的指向寄りの人の特徴

- 積極的、目立ちたがりや、対人関係に喜びを感じる、堂々とした振る舞い など

- 内向的指向寄りの人の特徴

- 引っ込み思案、人から注目されることが苦手、消極的、少数や1人を好む など

そのため、以下のような性格特性があると言われています。

- 目立つことが嫌いで控えめな性格

- 話すことよりも考えることが得意

- 対人関係に対する喜びや関心が低い

❷協調性

協調性とは、周りの人と協力して物事に取り組めることができる性質です。

- 集団的指向寄りの人の特徴

- 協力的、友好的、思いやりがある、感じがいい、同情的 など

- 個人的指向寄りの人の特徴

- 個性的、独自的、日友好的、非協力的、個人主義的 など

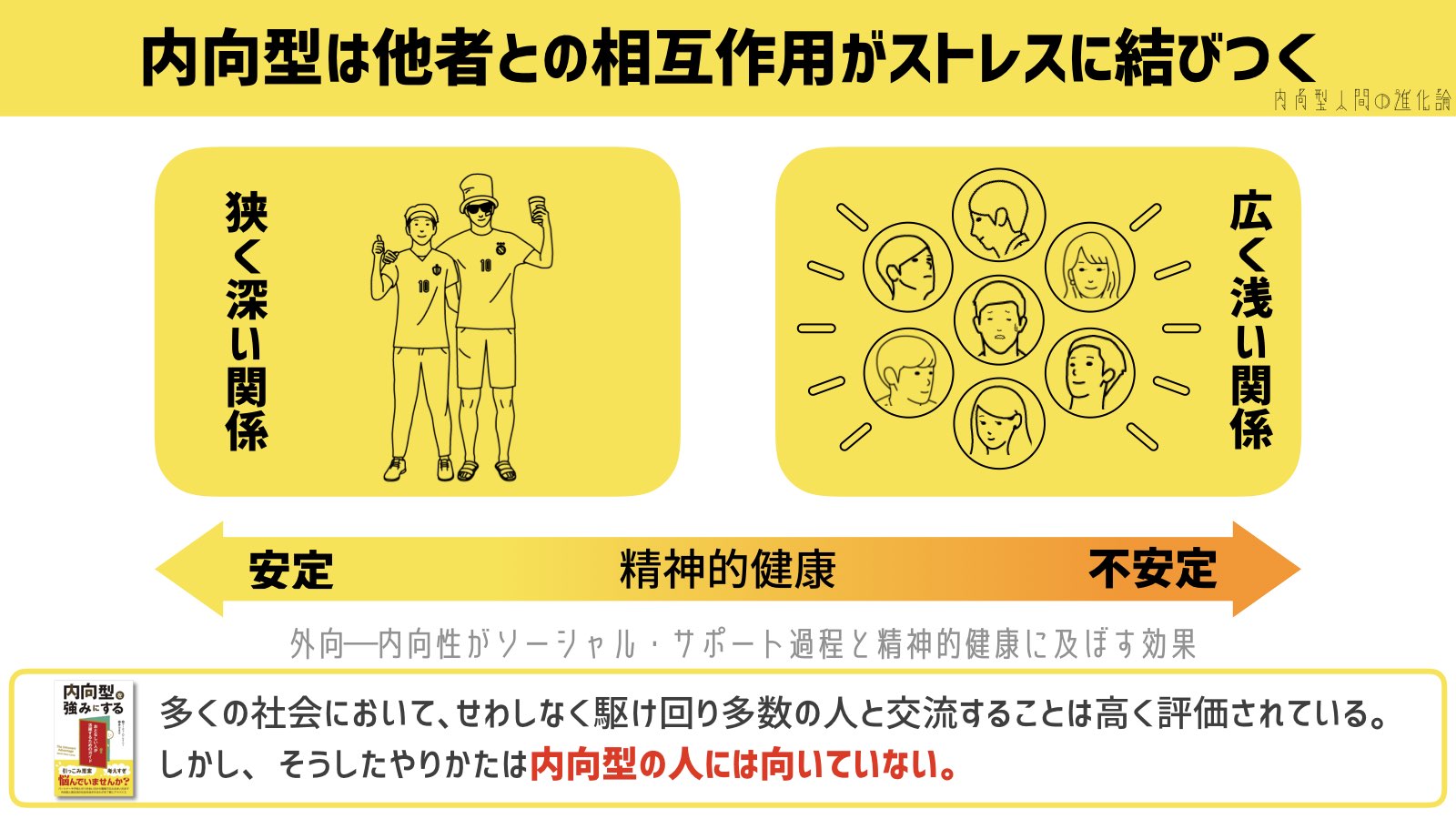

刺激に敏感な内向型やHSPは、人と関わることでストレスを受けやすく、集団よりも1人を好むため個人的指向に傾きやすい。

- 内向的な人は、他者との相互作用がストレスへと結びつきやすい

- 内向的な人は、すぐに過度な覚醒に陥りやすいため、刺激の多い経験にさらされることを避け、覚醒水準を低下させるために他者との相互作用を避けようとする傾向がある。

そのため、「周りに合わせて自分を犠牲にする」傾向があると言われています。

- 集団の中にいることで疲れを感じやすい

- 周りと協力するよりも1人で進める方が得意

- 争いや衝突など刺激の多い経験を避けるため、自分の意見を抑え、周りに合わせることが多い

❸行動性

行動性とは一言で表すと真面目さや誠実さのこと。

- 硬直的指向寄りの人の特徴

- 計画を立てて行動する、非衝動的、1つのことに注意を注ぐ、辛抱強い など

- 柔軟的指向寄りの人の特徴

- 臨機応変な対応ができる、衝動的、注意力を分散できる、フットワークが軽い など

刺激に敏感な内向型は、罰に対する感受性が高いため、ルールや規則に縛られやすい傾向があります。

また「怒られる」「嫌われる」など強い刺激が苦手なので、以下のような性格的な傾向があります。

- 真面目な性格で手を抜いたり、いい加減なことができない

- 計画的で決まった手順通りに進めるのが得意

- ルールや規律を重んじ、正義感や責任感が強い

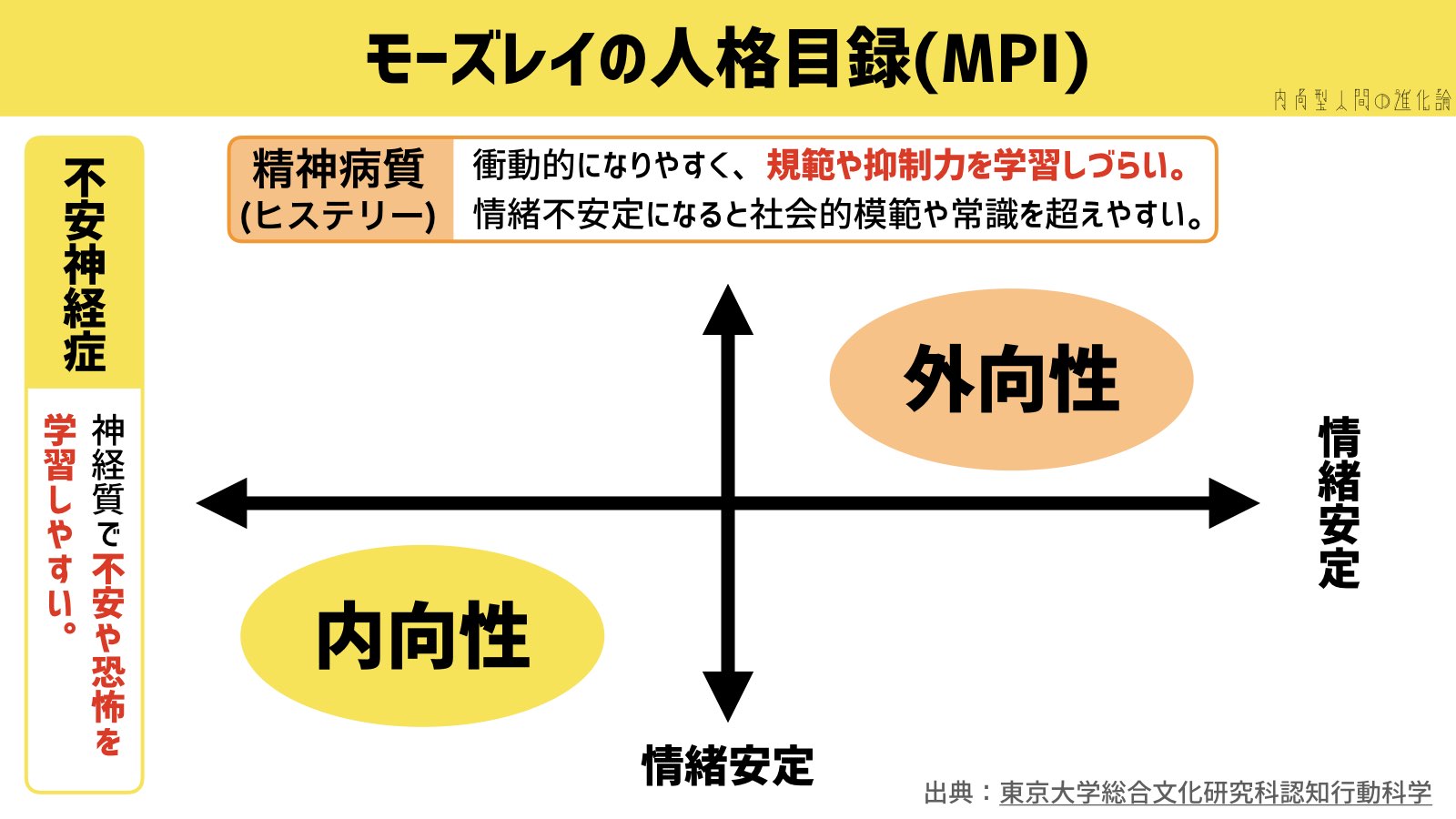

❹メンタル

メンタルとは「神経質」か「楽観的」かのこと。

- 神経質指向寄りの人の特徴

- 不安を感じやすい、気が弱い、ネガティブ思考、自信がない など

- 楽観的指向寄りの人の特徴

- 小さいことを気にしない、明るい、ポジティブ思考、自信がある など

恐怖や罪への感受性が高い内向型は、不安や恐怖を学習しやすく、不安神経症傾向が高いことがわかています。

そのため、以下のように「周りを気にしすぎる」性格的傾向があります。

- 些細なことにも気が付く注意深い性格

- 他人の経験や評価よりも客観的なデータや理論を信用する

- 他人から褒められても、目に見える成果がない限り、自分に自信を持てない

❺好奇心

好奇心とは、知的欲求などの自分の内側にあるモヤモヤを晴らすことに好奇心が湧くのか?

それとも、冒険心などの自分の外側から受けるワクワクを得ることに好奇心が湧くのか?という好奇心の方向性を表す指標です。

- モヤモヤ指向寄りの人の特徴

- 想像力が豊か、芸術性が高い、クリエイティブなアイディアを生む、新しい視点で物事を捉える など

- ワクワク指向寄りの人の特徴

- 流行りに敏感、注意力・観察力が高い、実務的に物事を考える、今起きてることにすぐ反応する など

刺激に敏感な内向型やHSPは、刺激を抑えるために働く「特殊好奇心」が高く、モヤモヤ感に対して好奇心が働く傾向があります。

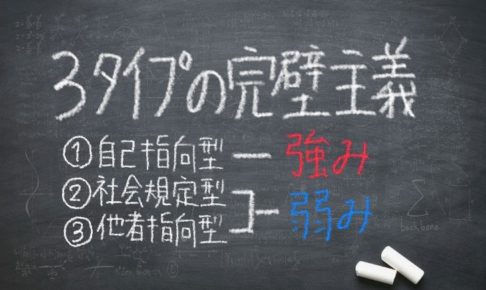

そのため、以下のように「完璧主義」の性格的傾向があります。

- 流行への関心が低く、興味の対象が周りと異なる

- 1つのテーマを粘り強く追求できる

- 自分が理解・納得するまで次に進めない

あなたはいくつ当てはまりましたか?

当てはまる数が多ければ多いほど「内向型やHSPの気質が強い」ということになります。

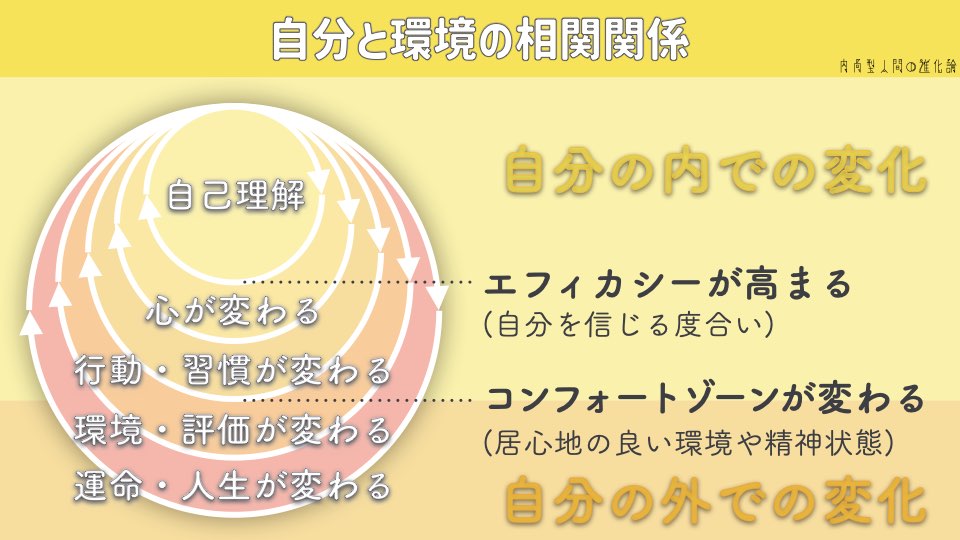

また、ここでご紹介した性格傾向は、全て「脳の情報処理」によるもので、脳のメカニズムを知ることで、内向型やHSPが備える強みを理解することができます!

その結果、強みを活かして自分の運命を変えることだって可能なんです!

そこで次のページでは、内向型やHSPの”脳のメカニズム”について詳しくお伝えしていきまね!

脳の特徴から見た内向型・HSPの3つの強み

ここまでお伝えしたように、内向型と外向型の根本的な違いは「刺激に対する感受性」です。

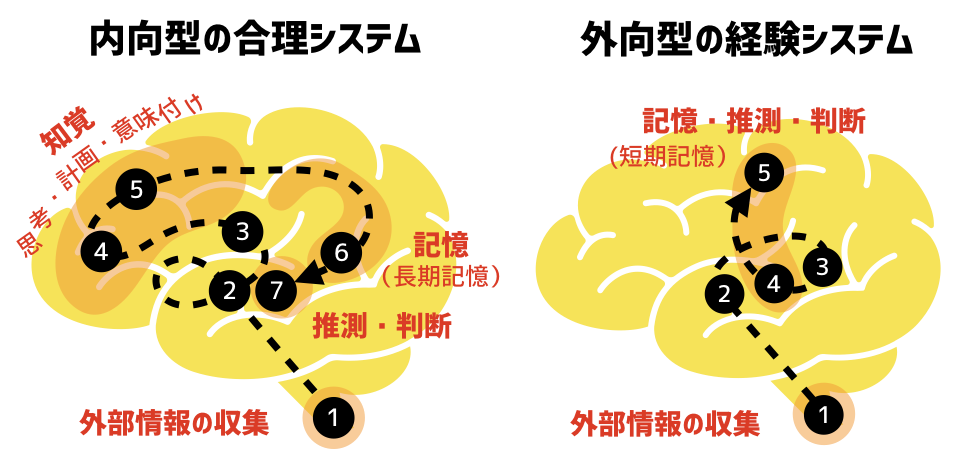

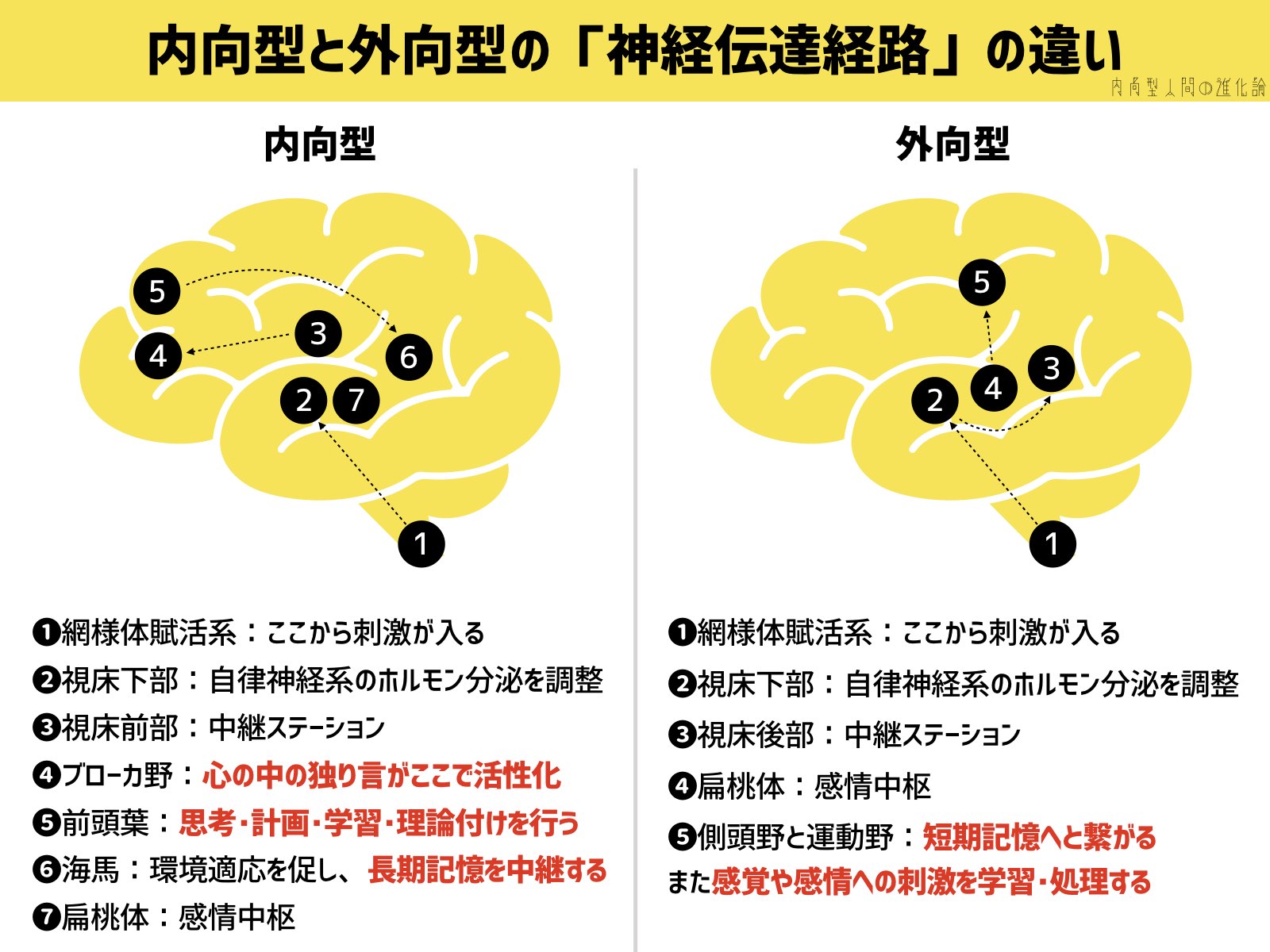

この”刺激に対する感受性の違い”によって、内向型と外向型では脳の情報処理経路が全く異なっているんですね!

出典:マーティ・O・レイニー

出典:マーティ・O・レイニー

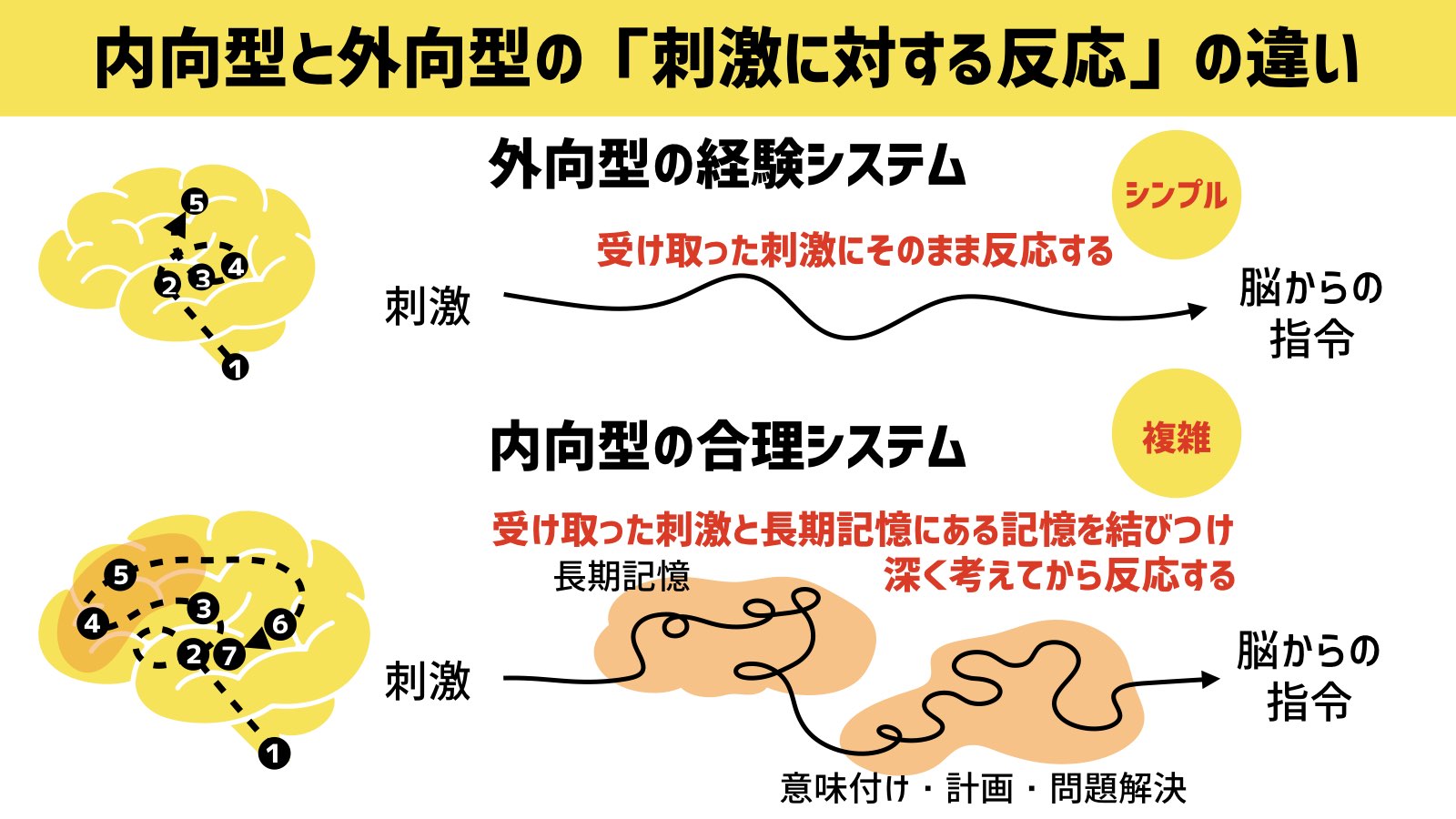

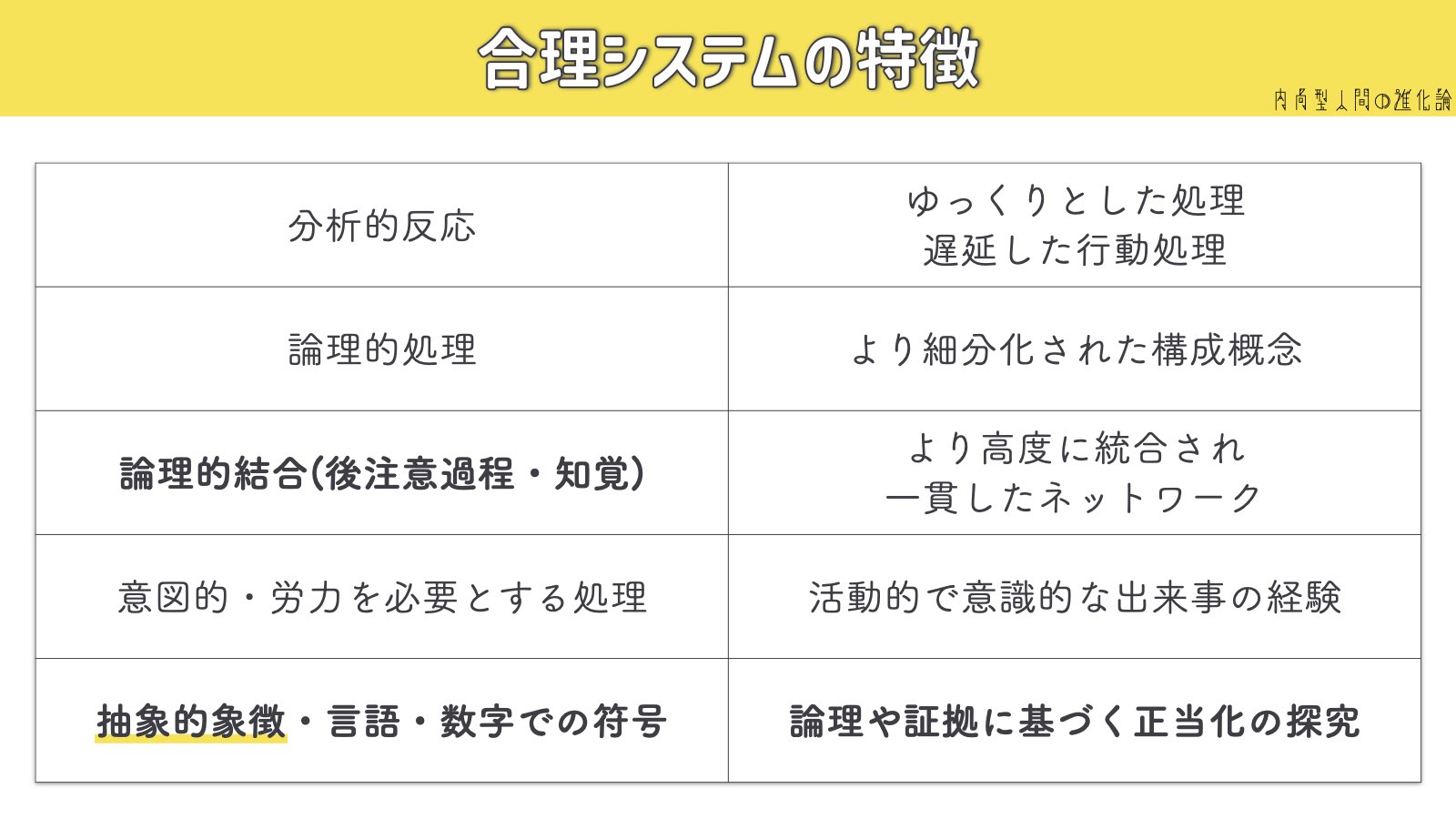

そして、刺激を抑える内向型は、外部からの情報を知覚(意図や解釈を加える)してから記憶する「合理システム」と呼ばれる情報処理を行なっています。

- 内向型

- 内向型の人が合理システムの活性化レベルが高く、意思決定場面で合理システムを用いる

- 外向型

- 外向型の人が経験システムの活性化レベルが高く、意思決定場面で経験システムを用いる

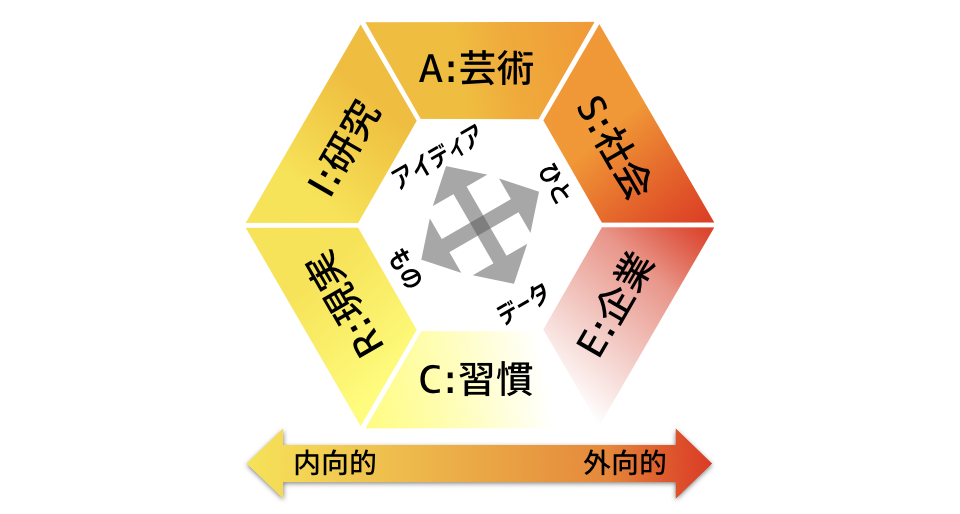

そして、合理システムを用いる内向型やHSPは、以下の3つの強みを備えています。

- 感受性と共感性に優れ本質を見抜く

- 物事を深く考え知性や分析力が高い

- 抽象的象徴による優れた創造性

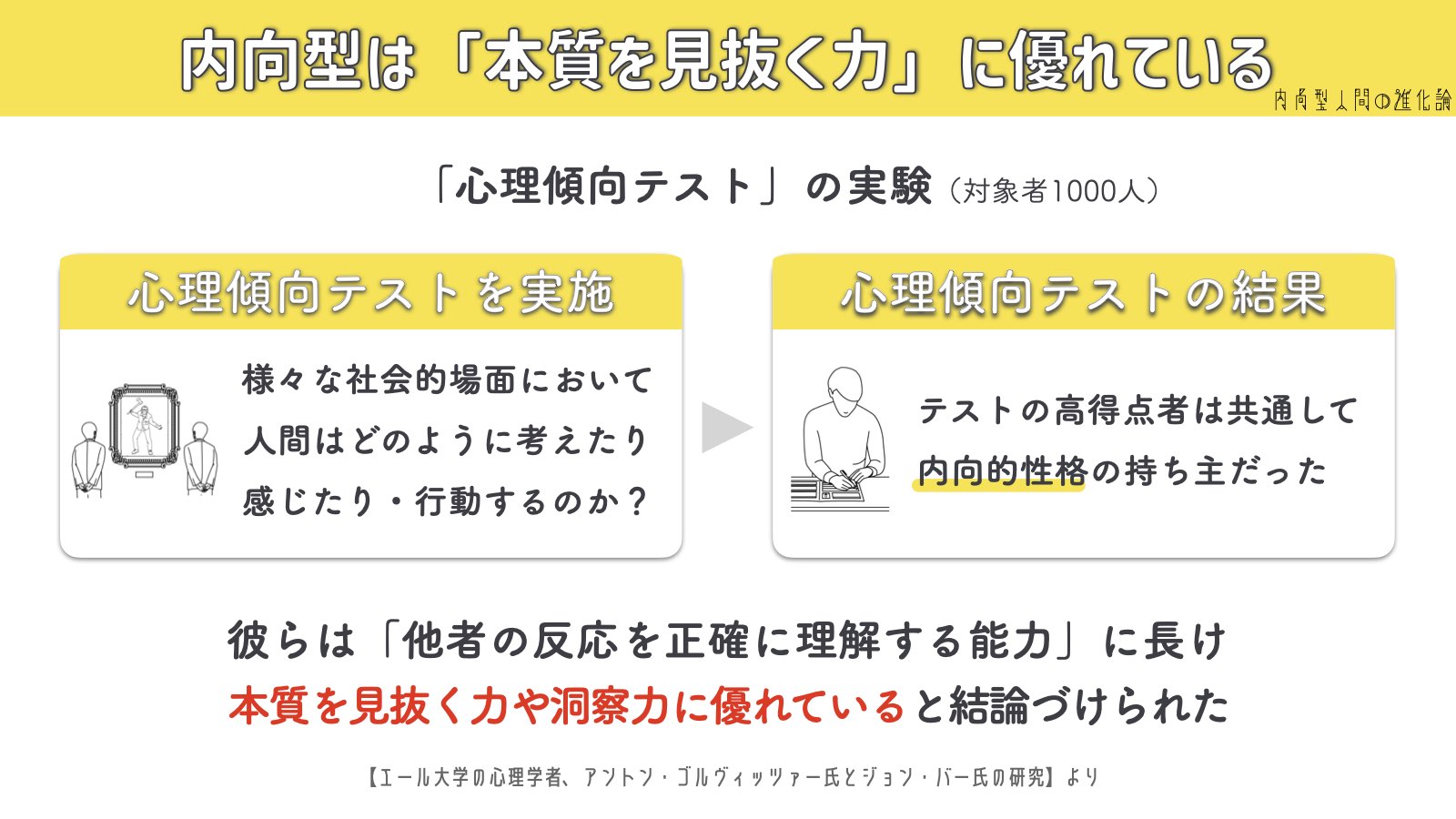

❶感受性と共感性に優れ本質を見抜く

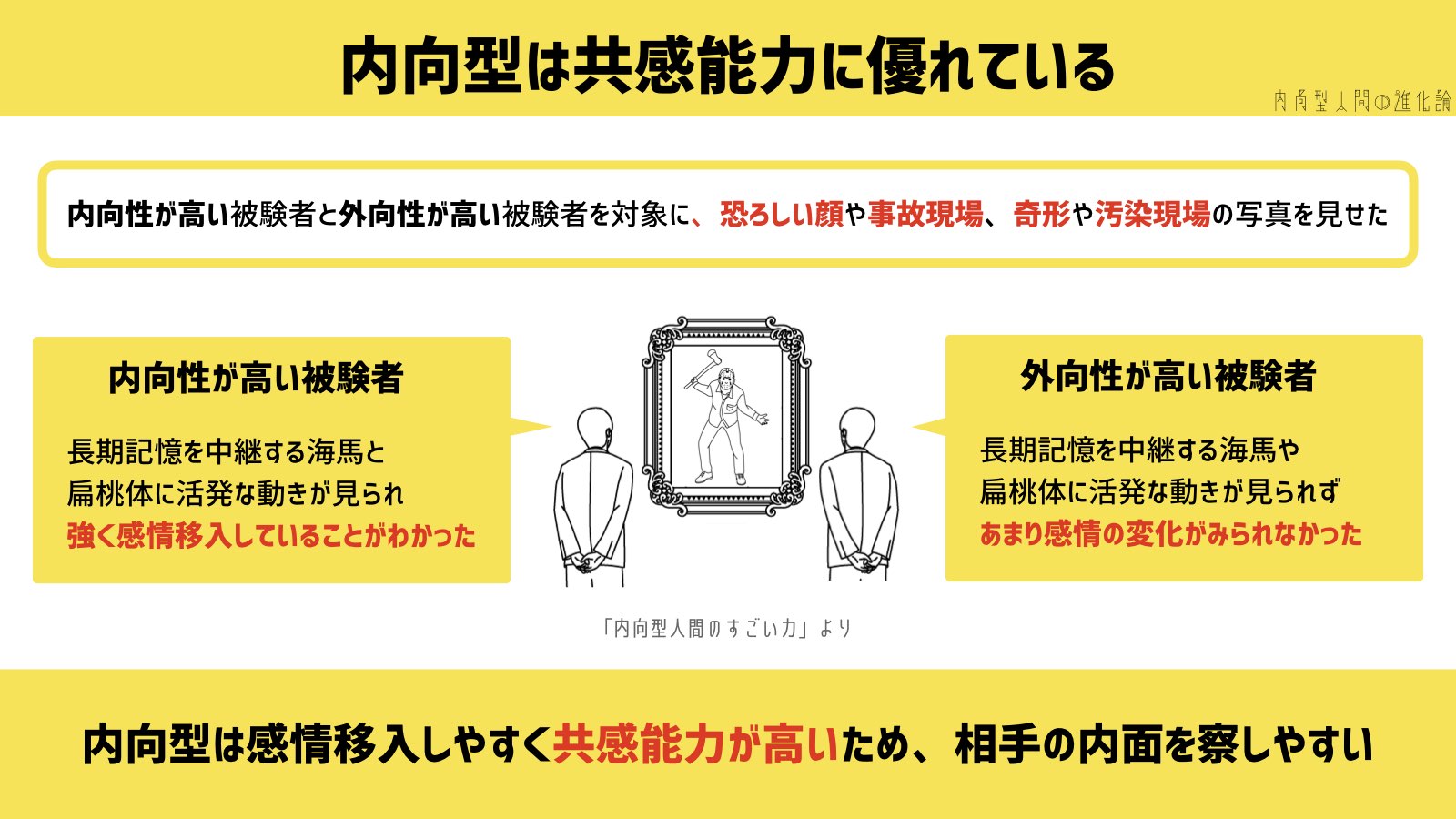

情報処理に合理システムを用いる内向型やHSPは、感受性や共感能力に長け、本質を見抜く力が優れています。

なぜなら、合理システムは感情を司る長期記憶と海馬を中継するからです。

その結果、他者の感情を理解し、自分事のように感じ取ることが求められるカウンセラーやセラピストなど、心を扱う心理的な才能に長けています!

❷物事を深く考え知性や分析力が高い

情報を知覚してから処理する合理システムは、物事を深く考え、複雑な問題や課題に対しても粘り強く取り組むことができます。

また、内向型やHSPは物事を深く考える強みがあるからこそ、外向型に比べ知性や分析力が高い傾向があることが様々な研究で判明しているんですね!

- 研究①

- ある研究では、大学生141人を対象に、美術・天文学区・統計学など20種類のさまざまな科目に関するテストをしたところ、ほぼ全科目について内向型の学生の方が知識で勝っていた。

- 研究②

- 修士号や博士号を取得する人数も、全米育英会奨学金を受ける人数も、成績優秀者が入会できる〈ファイ・ベータ・カッパ・クラブ〉の会員数も、内向型のほうが多い。

- 研究③

- 企業が採用や昇進の際に使用する、批判的・論理的思考思考を評価する〈ワトソン・グレイザー批判思考力テスト〉でも、外向型より高得点を取る。

その結果、1つの分野で高い専門性が求められる研究職、またデータを分析して戦略の設計を行うマーケティングなど、スペシャリスト的な才能に長けています!

❸抽象的象徴による優れた創造性

また物事を知覚して記憶する合理システムは、思想や概念など形がなく抽象的なものを、図や文字で具体化させる抽象的象徴能力が高い。

そのため、表現が求められるアーティストやデザイン、ビジョンやコンセプトを描くイノベーター的才能に長けていると言われています。

脳の特徴から見た内向型・HSPの苦手なこと

ここまで合理システムから見た内向型やHSPの強みについてご紹介してきましたが、強みと弱みは表裏一体。

当然、苦手なこともありますが、苦手を知るからこそ、自分の向き・不向きを理解して生きることができますよね!

人が何かを成し遂げるのは強みによってのみである。弱みはいくら強化しても平凡になることさえ疑わしい。

強みに集中し、卓越した成果をあげよ。

マネージメントの父「ピーター・ドラッカー」の名言

そこで!次は、強みに集中するために、内向型・HSPの弱みについてもご紹介していきますね!

- 理解するのに時間がかかる

- 深く考えすぎて行動できない

- 人との関わりがストレスになる

❶理解するのに時間がかかる

合理システムは、外部からの情報を知覚してから記憶するため、情報処理に時間がかかります。

合理システムは分析的で意識的かつ努力を要するという特徴を持つが、このような分析的で処理速度が遅い情報処理には意識的で能動的な後注意過程(知覚)が関連する

引用:外向型・内向型における注意機能特性と情報処理スタイルの関連性

そのため、テンポの速い会話や雑談が苦手な場合が多く、逆に1つのテーマについて深く話し合う対話や相談は得意です。

❷深く考えすぎて行動できない

合理システムは、物事を深く考えることができる分、危険やリスクに敏感で、行動に対して慎重になる傾向があります。

神経生物学的に見ると内向型人間は「安全追求型」。周囲をよく観察し、行動する前にじっくり観察して戦略を考えてからでないとリスクを伴うことに関わろうとはしません。

とにかく危険を避けようとします……。

引用:内向型人間のための人生戦略大全

そのため、とにかく行動することや、臨機応変な行動を苦手としますが、逆に事前に計画や作戦を立て、手順通りコツコツ進めていくことを得意とします。

❸人との関わりがストレスになる

刺激に敏感な内向型やHSPは、人との相互作用がストレスに結びつきやすく、多くの人と関わることを苦手とします。

- 内向的な人は、他者との相互作用がストレスへと結びつきやすい

- 内向的な人は、すぐに過度な覚醒に陥りやすいため、刺激の多い経験にさらされることを避け、覚醒水準を低下させるために他者との相互作用を避けようとする傾向がある。

だからこそ、組織や集団でいることにストレスや疲れを感じやすく、逆に1人でいることで優れたメンタルやパフォーマンスを発揮することができます!

【まとめ】内向型・HSPは弱みよりも強みに集中することが大切

ここまでご紹介してきたように、内向型と外向型は遺伝子の長さの違いによって、性格や特徴、強みや弱みが全くことなっています。

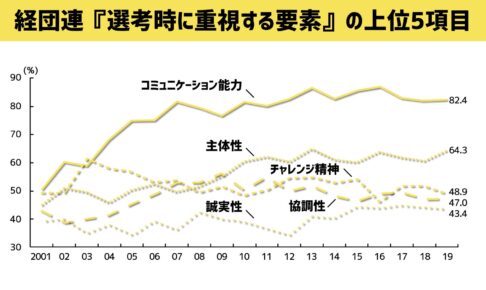

また、社会では活発で社交的な外向型を理想とする価値観が根強く、内向型やHSPの自分に自信を持てなくなってしまうことも多いですよね。

しかし、大切なのは弱みばかりに目を向けるのではなく、強みに集中してより良い未来を手に入れていくこと!

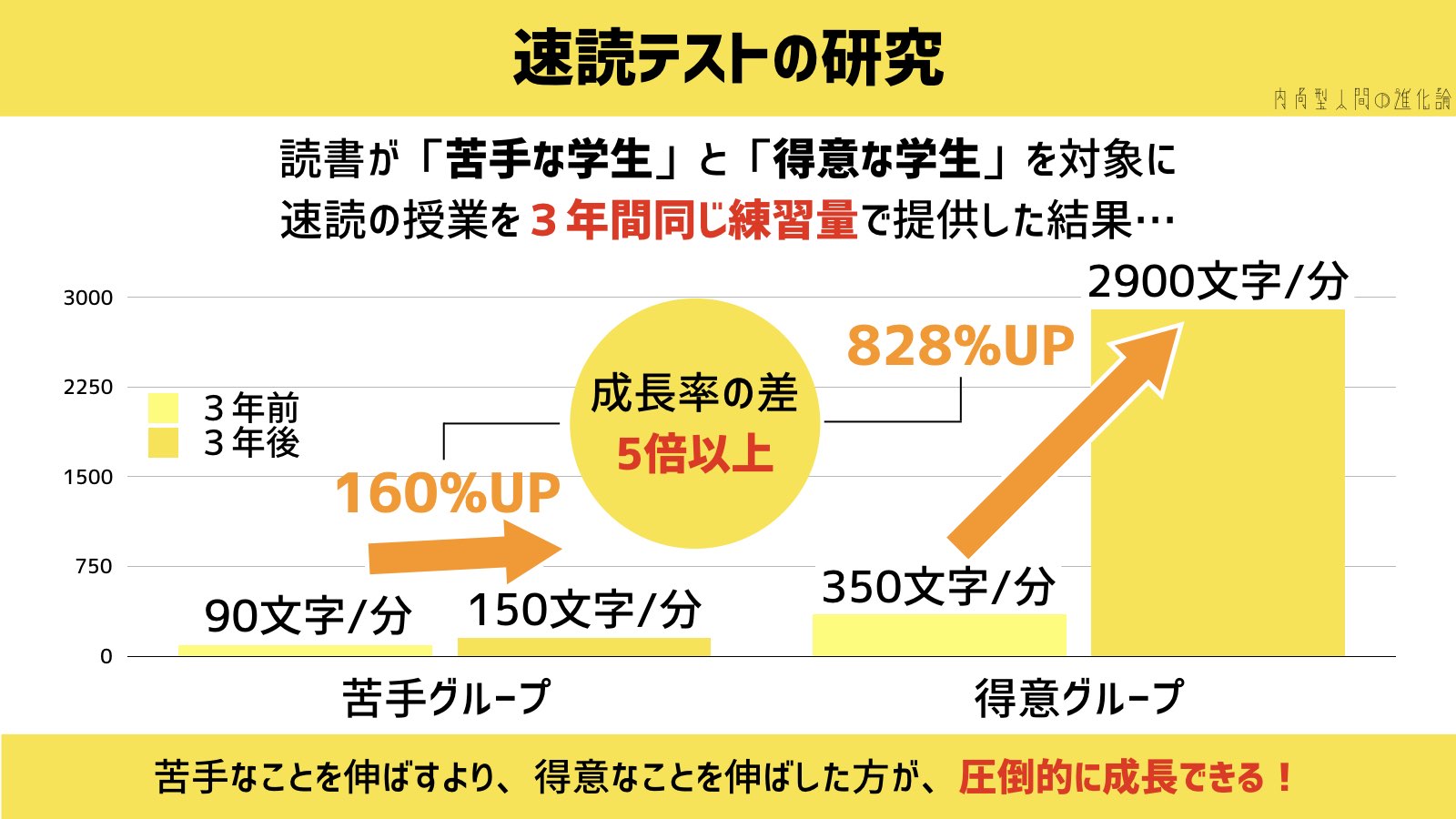

実際、自分の苦手よりも得意なことの方が5倍以上成長するというデータもあります。

このメディアの運営者の私自身、以前は内向的な自分を否定して生きていました。

しかし、自分が内向型と気付き、自分の得意・苦手を受け入れて強みに集中して生きるようになったことで、人生が大きく好転することができました!

だからこそ、このメディアでは「進化=特徴や強みを活かして優れた状態になる」という目標を掲げ、”内向型人間の進化論“というタイトルで運営させていただいてます!

そこで!以下の記事では内向型やHSPの強みを活かして生きていくための戦略やライフハックをまとめていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

出典:はちさん「HSSとHSE、そしてHSPの違いとは」より

出典:はちさん「HSSとHSE、そしてHSPの違いとは」より