【この記事で伝えたいこと】

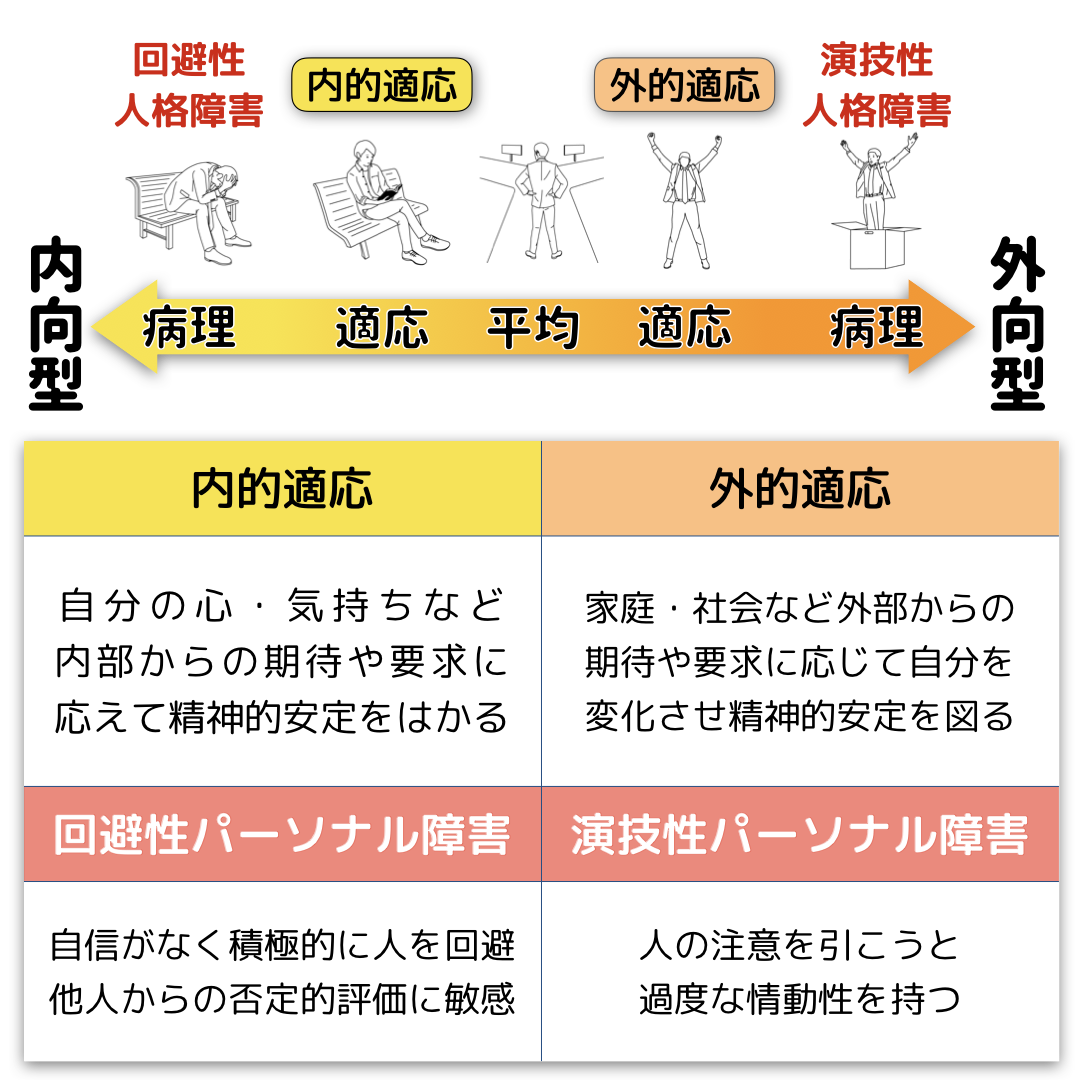

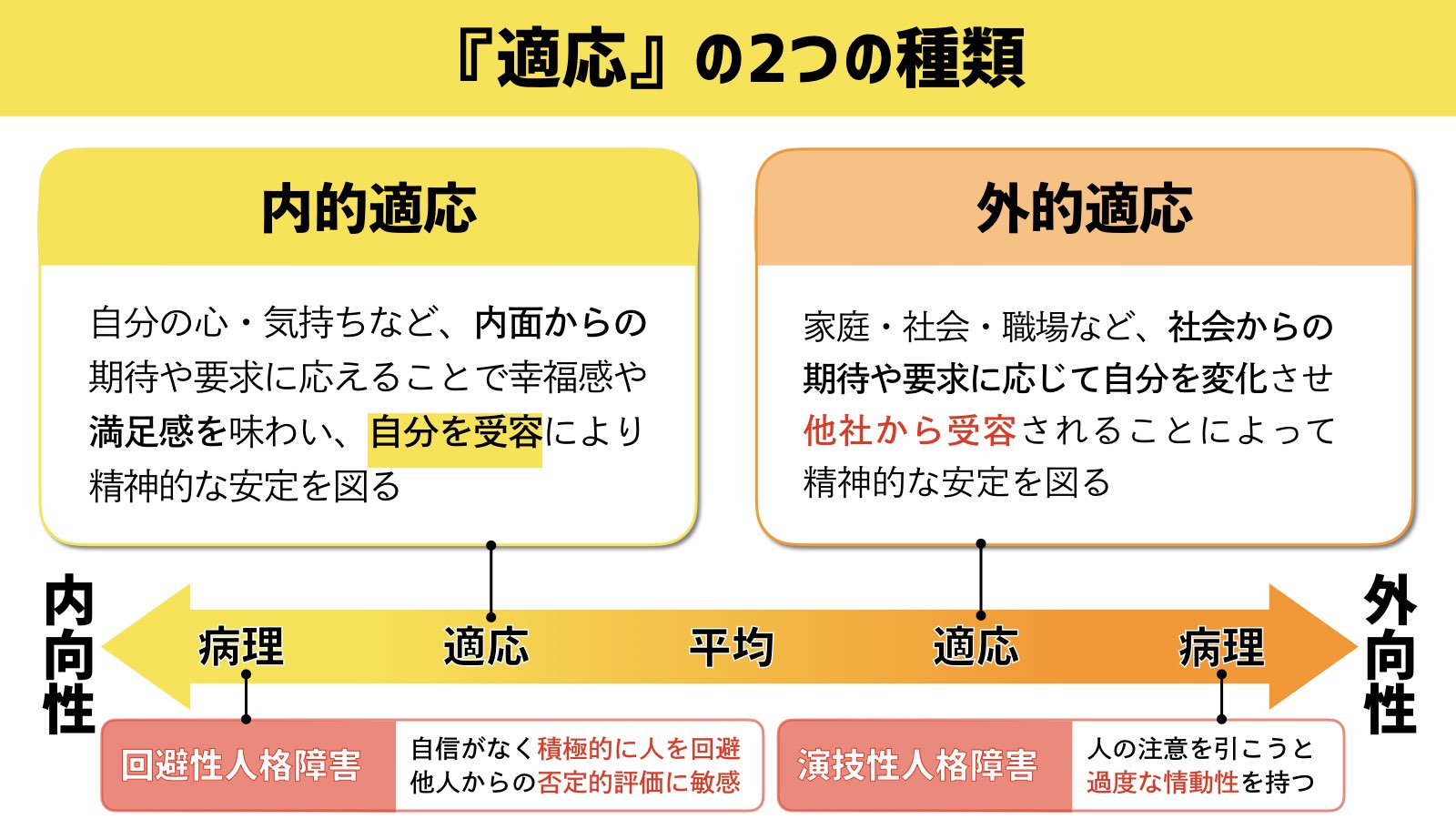

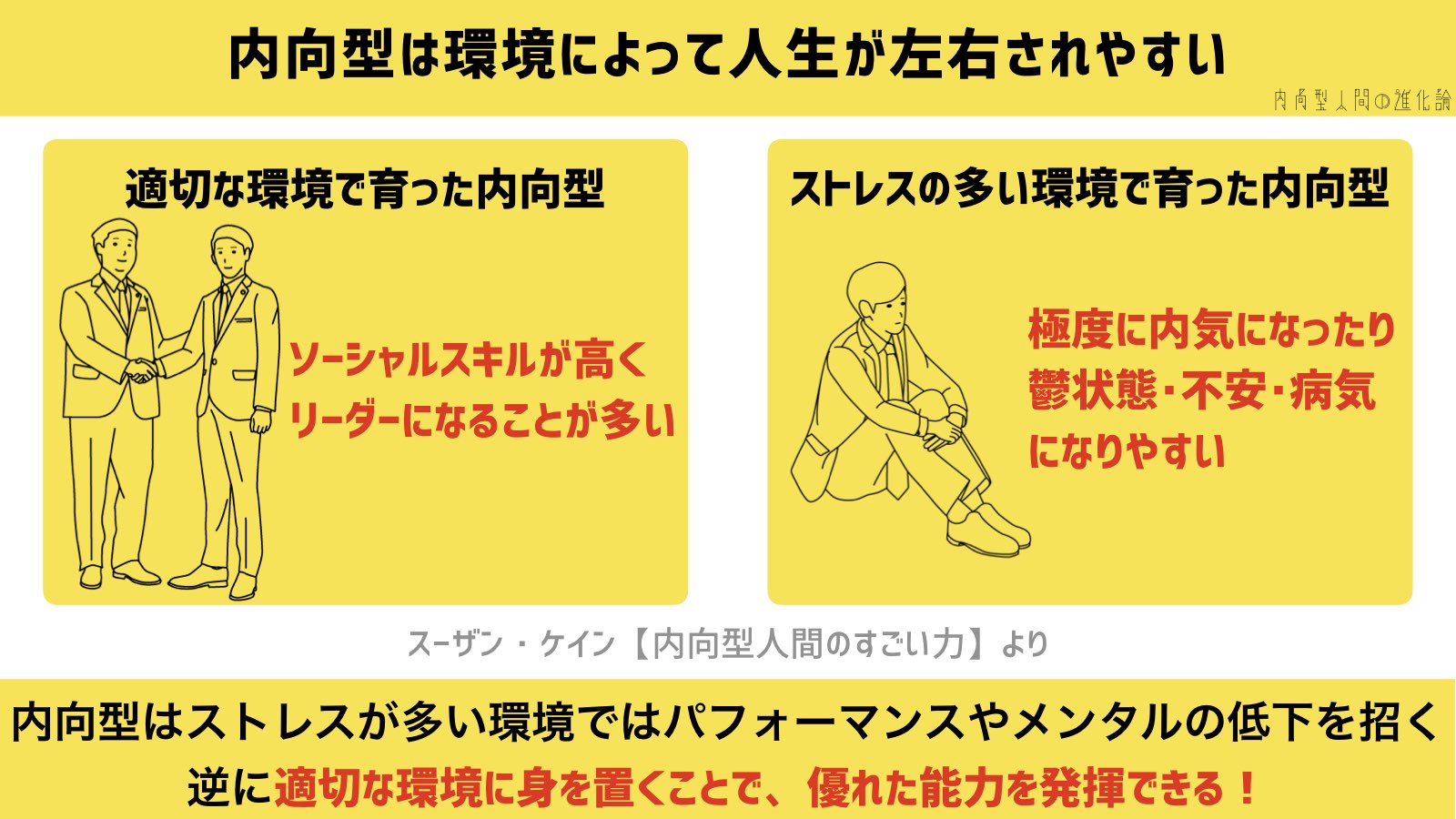

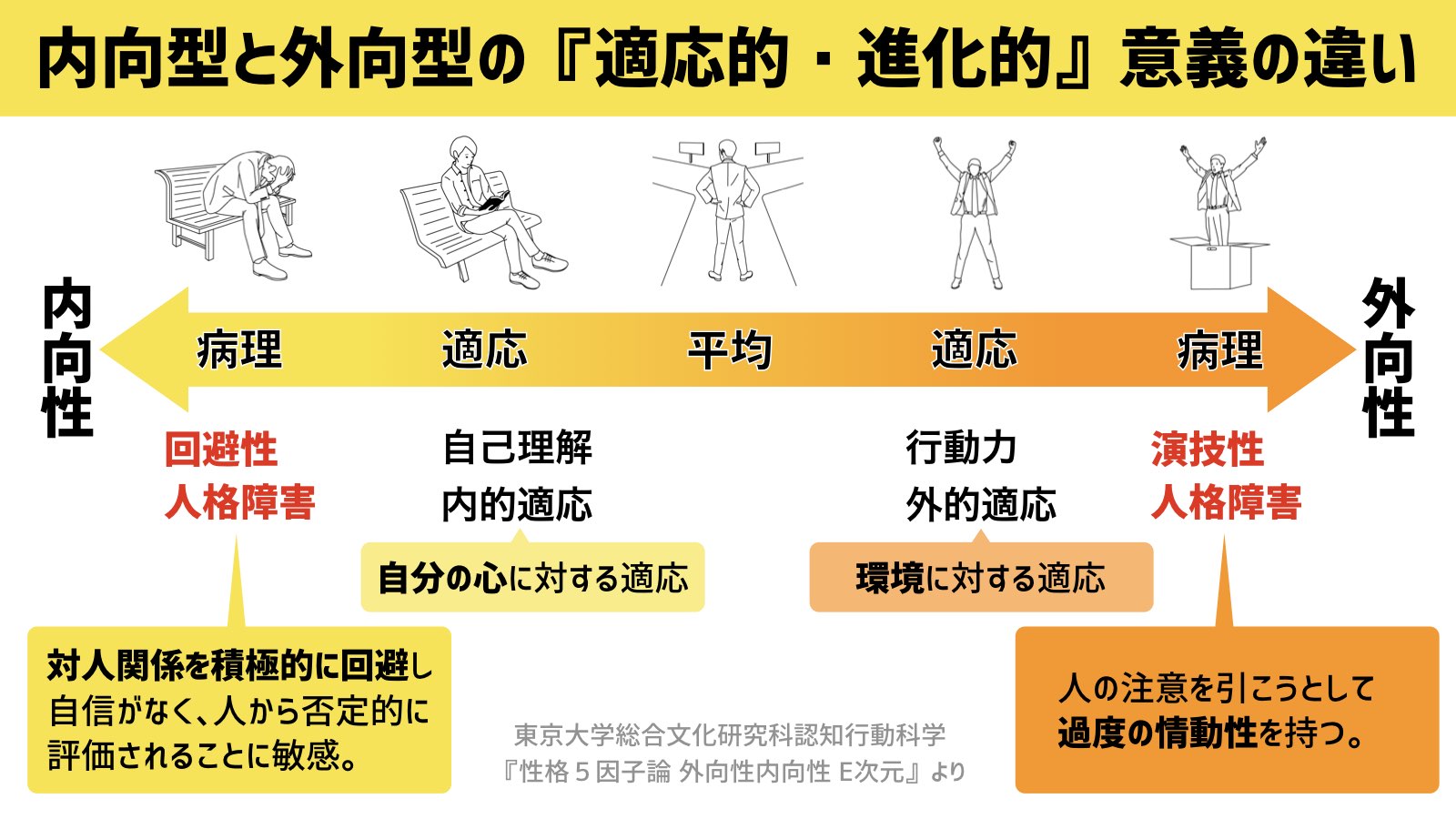

それは内向型やHSPは、「社会ではなく、自分の内面に適応する仕事を選ぶことで、本来の力を発揮し、心から満たされる人生を送れる」ということ。

なぜなら、内向型やHSPは内的適応によって、優れたメンタルやパフォーマンスを発揮するからです!

しかし、組織や集団の中では、外向型を理想とされ評価します。

そのため、無理に外向的な性格を演じることで外的適応に偏り、本来の力を発揮できない内向型やHSPの方が少なくありません。

その結果…

- 真面目に頑張っても評価されない

- 職場に馴染めず自分の居場所がない

- 組織で働くことに限界を感じてる

そんな悩みを抱える内向型やHSPが、「安心して働ける仕事」を見つけるのは簡単ではありません。

< そこで!この記事では >

当メディアが1万人以上の内向型やHSPの方を対象に行った調査をもとに「内向型やHSPの力を発揮できる適職」と「自分の内面に適応する天職”の見つけ方」を詳しくお伝えしていきます!

もくじ

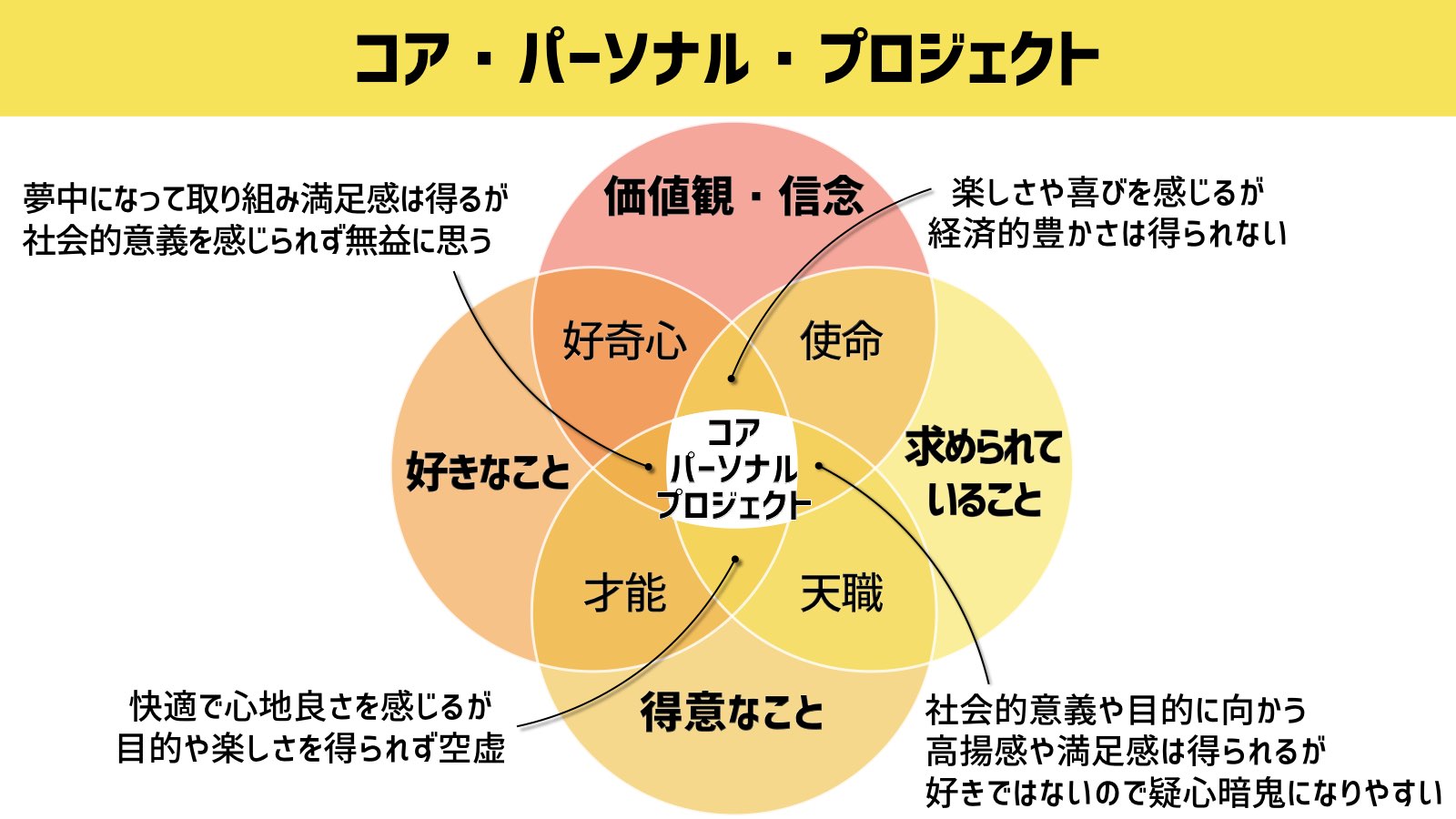

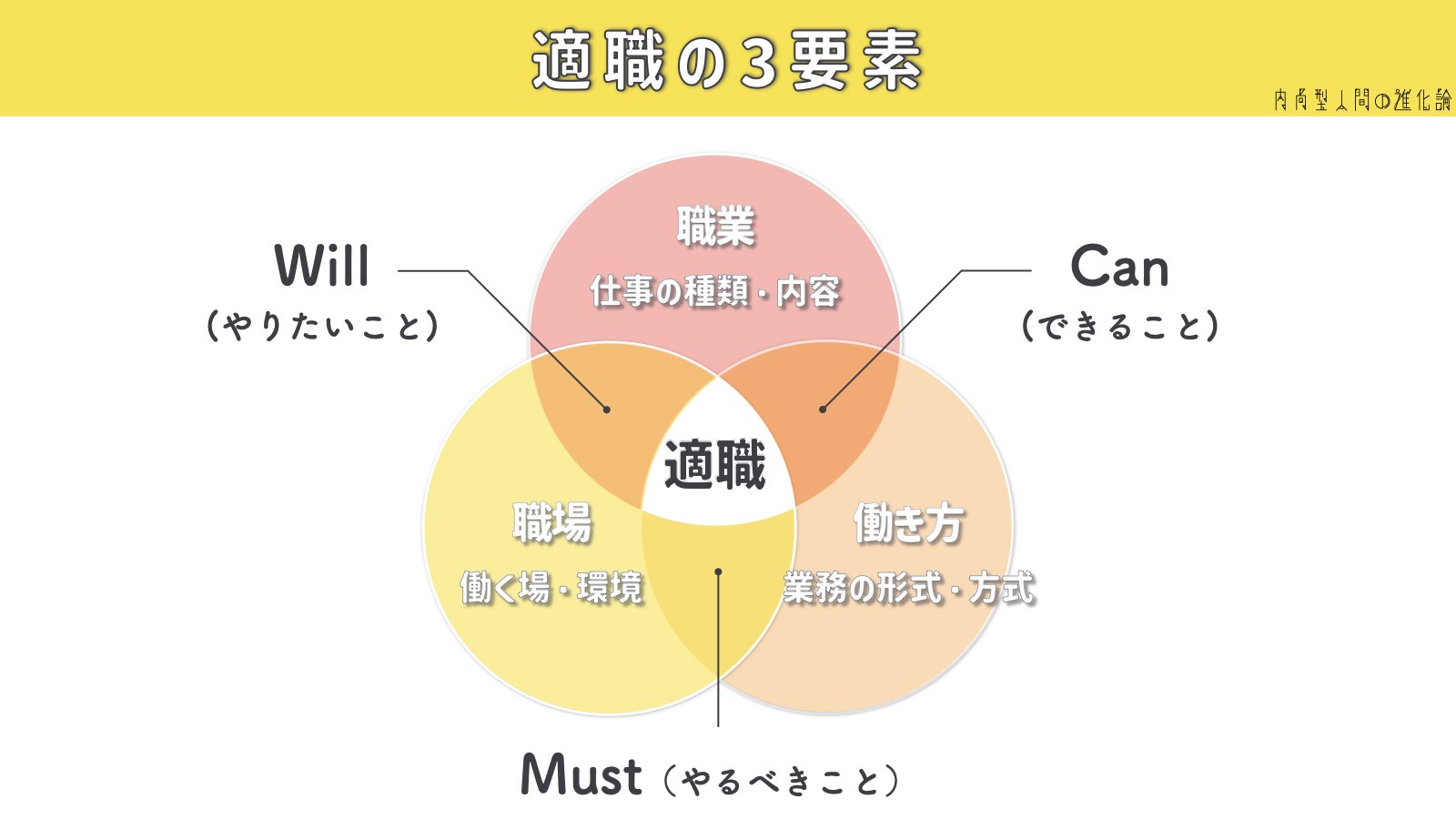

内向型・HSPに向いてる仕事(適職)の3要素

当サイトが1万人以上の方を調査した結果、内向型やHSPが本来の力を発揮して、安心して働ける仕事には、以下の3要素が揃っていることがわかりました。

\1万人以上を調査して判明した/

- 内向型の能力にマッチした職業

- 自分の能力を活かせる仕事のタイプや分野など

- 内向型の特徴にマッチした職場

- 職場の環境・人間関係・評価基準など

- 内向型の性格にマッチした働き方

- 業務を進めるうえでの取り組み方や覚え方など

❶内向型の能力に適した職業

内向型の能力に適した職業とは、内向型やHSPの気質特性として備えている能力が活かせる職業のこと。

気質の特性能力を活かせる仕事に就くことで、仕事をストレスなくスムーズにこなせたり、成果が出やすいと言われています。

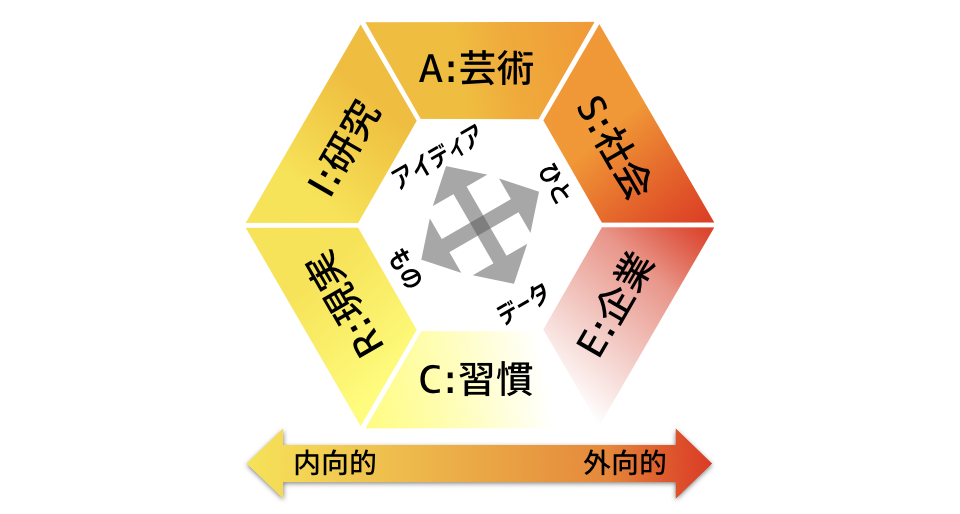

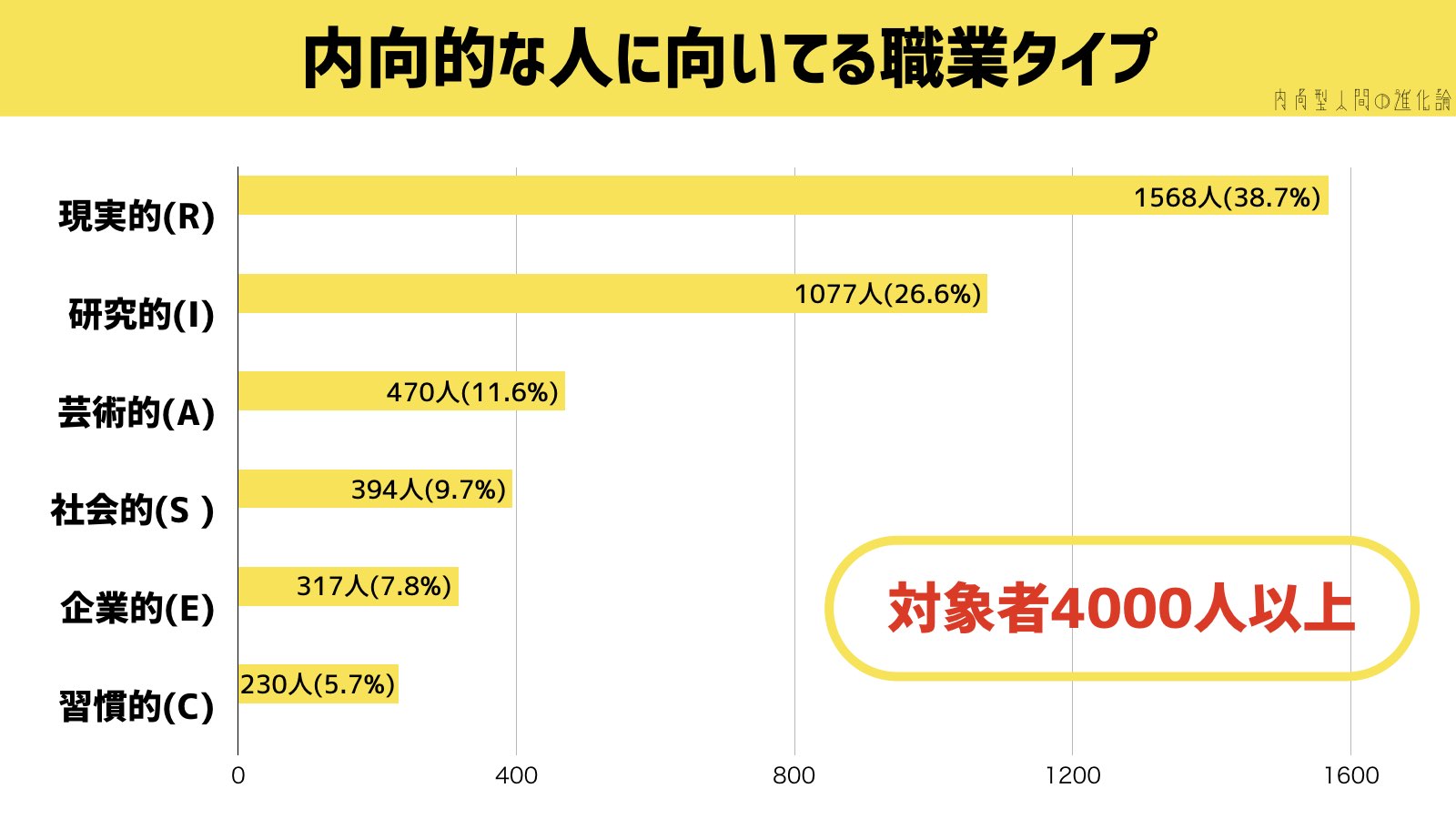

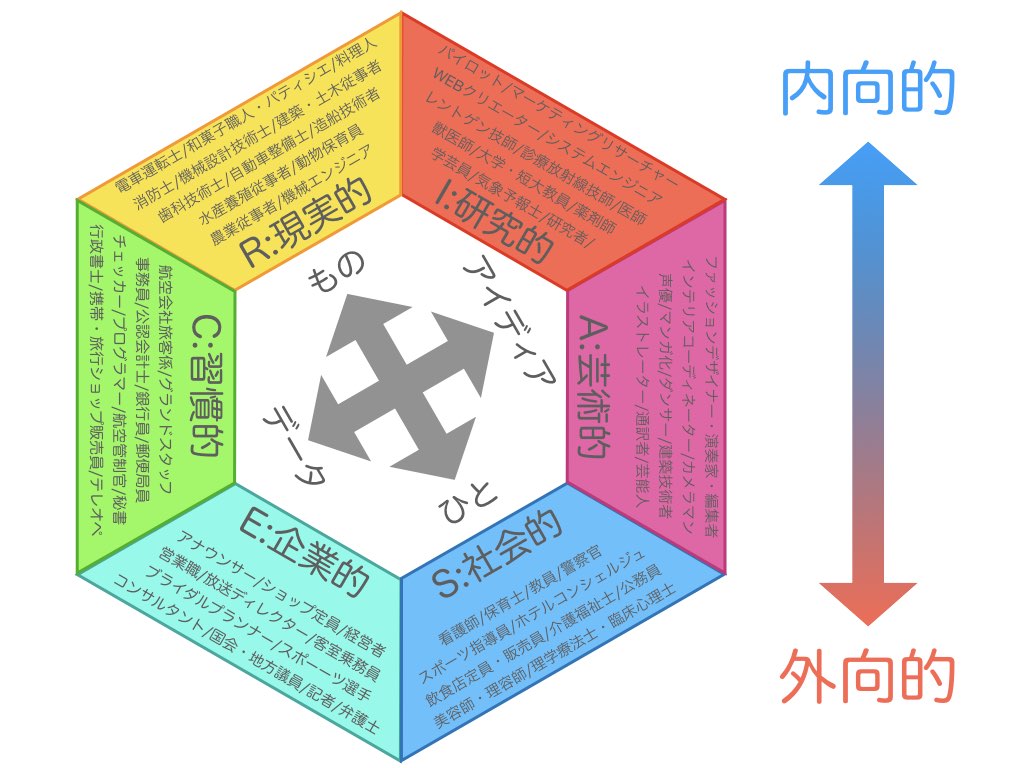

当メディアで1万人以上の内向型・HSPの方を調査したところ、「現実的・研究的・芸術的」タイプの3つの職業タイプとの適性が高いことが判明しました。

- 現実的タイプの職業例

- 農業・畜産業/園芸業林業・造林・植栽管理/水産養殖従事者・造船技術者/建築職人(大工・左官・型枠工など)/建築士・設備設計/電気工事士・配線工・設備工事士/機械整備・メカニック・自動車整備工/生産技術職・製造オペレーター/土木作業員・道路工事・重機オペレーター/消防士・運転手(トラック・バス)/パイロット・航空整備士/動物飼育・獣医補助・動物看護・ペットシッター/自然環境保護・公園管理/料理人・シェフ・パティシエ・和菓子職人

- 研究的タイプの職業例

- 研究員(自然科学・社会科学問わず)/データ分析者・統計学者・リサーチャー/プログラマー・ソフトウェア開発者/ITエンジニア・エンジニア(機械・電気・化学・構造など)/医師・歯科医師・薬剤師・検査技師科学者/生物学者・化学者・物理学者・気象予報士</経済アナリスト・政策分析官・リスク分析担当/社会調査・市場調査・ユーザーリサーチャー/Webマーケター(データ・仮説・検証を重視)/コンテンツクリエイター/技術翻訳者・技術ライター/アクチュアリー・保険数理担当/図書館司書・アーカイブ研究員(知識・情報の探究)

- 芸術的タイプの職業例

- グラフィックデザイナー・イラストレーター・アニメーター/Webデザイナー・UI・UXデザイナー/作家・エッセイスト・コラムニスト・脚本家/映像作家・映画監督・カメラマン・映像編集者/音楽家・シンガー・作曲家・音響エンジニア/フォトグラファー・フォトジャーナリスト/ファッションデザイナー・スタイリスト・服飾デザイナー/インテリアデザイナー・空間デザイナー/広告クリエイター・コピーライター・アートディレクター/演劇俳優・演出家・ダンサー・振付師/美術家・彫刻家・陶芸家・工芸家/アプリ・ゲームデザイナー/インフルエンサー

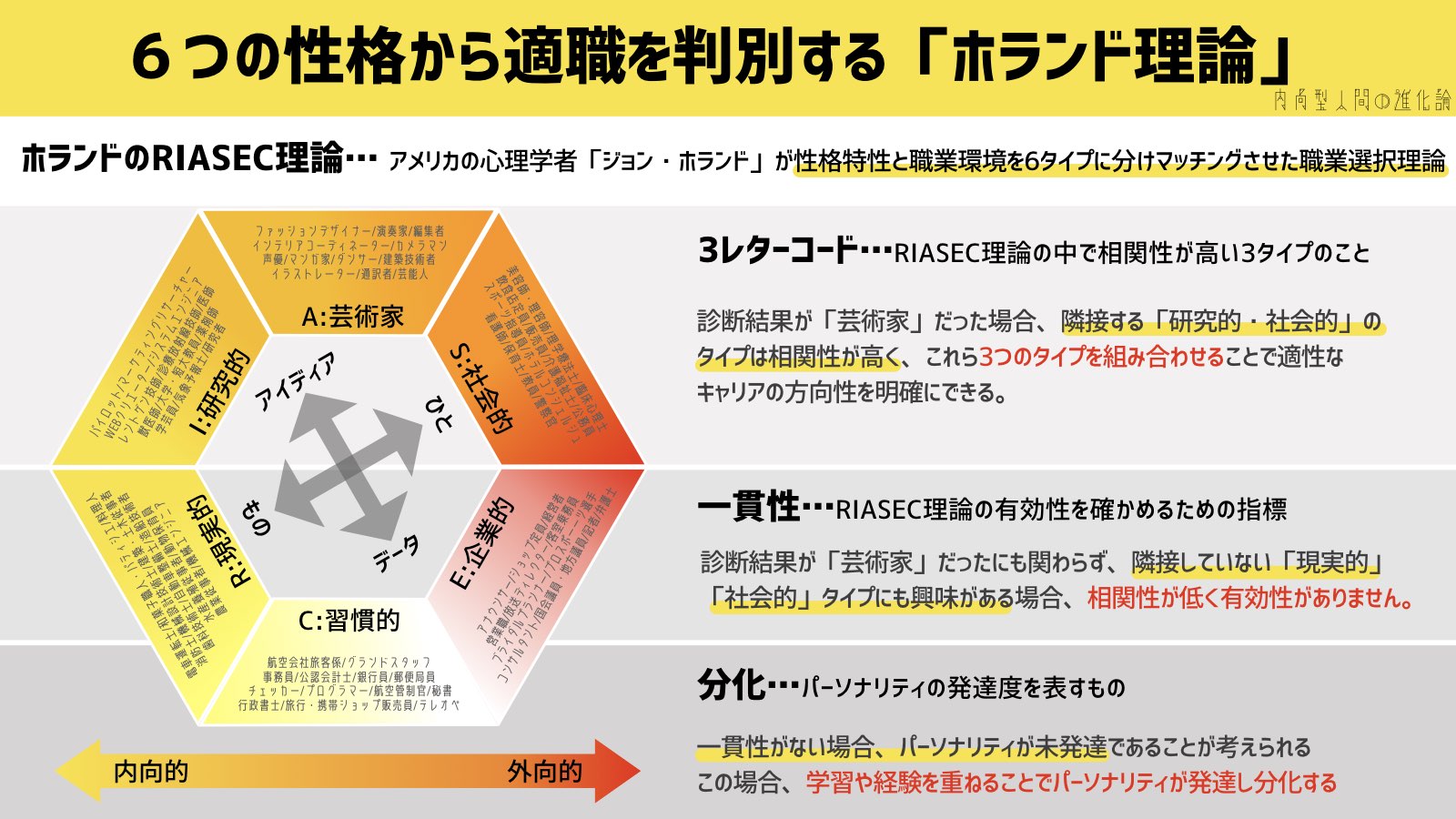

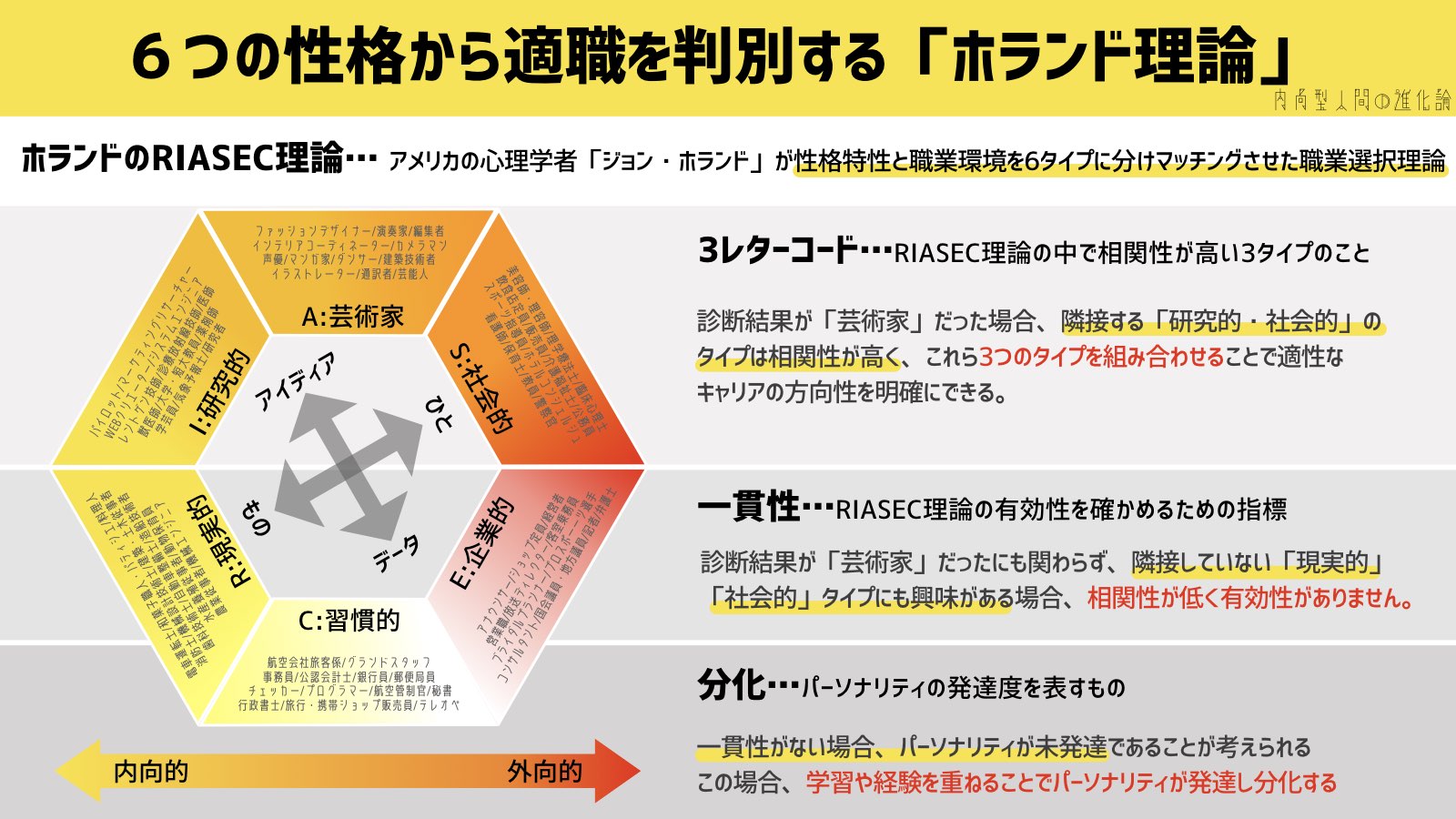

これらの職業タイプは、アメリカの心理学者のジョン・ホランドが唱えた「RIASEC職業選択理論」によるものです。

なぜ、内向型やHSPは「現実的・研究的・芸術的」タイプとの適性が高い傾向にあるのか?

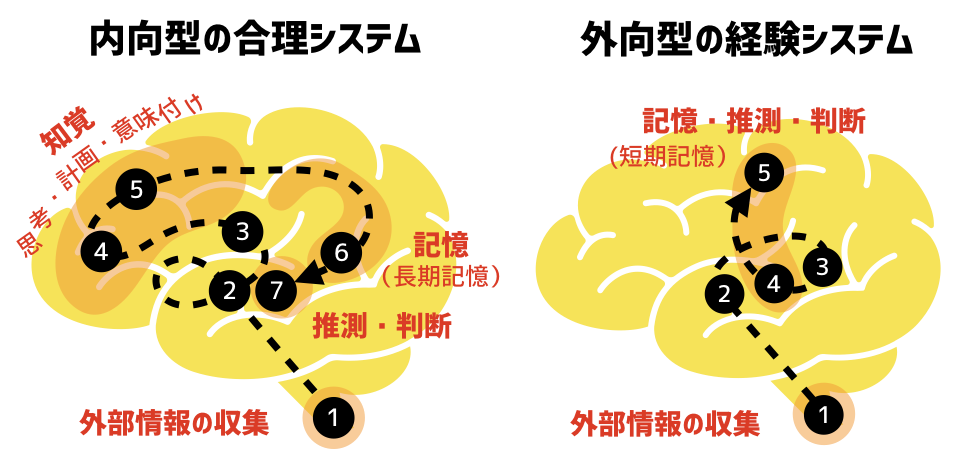

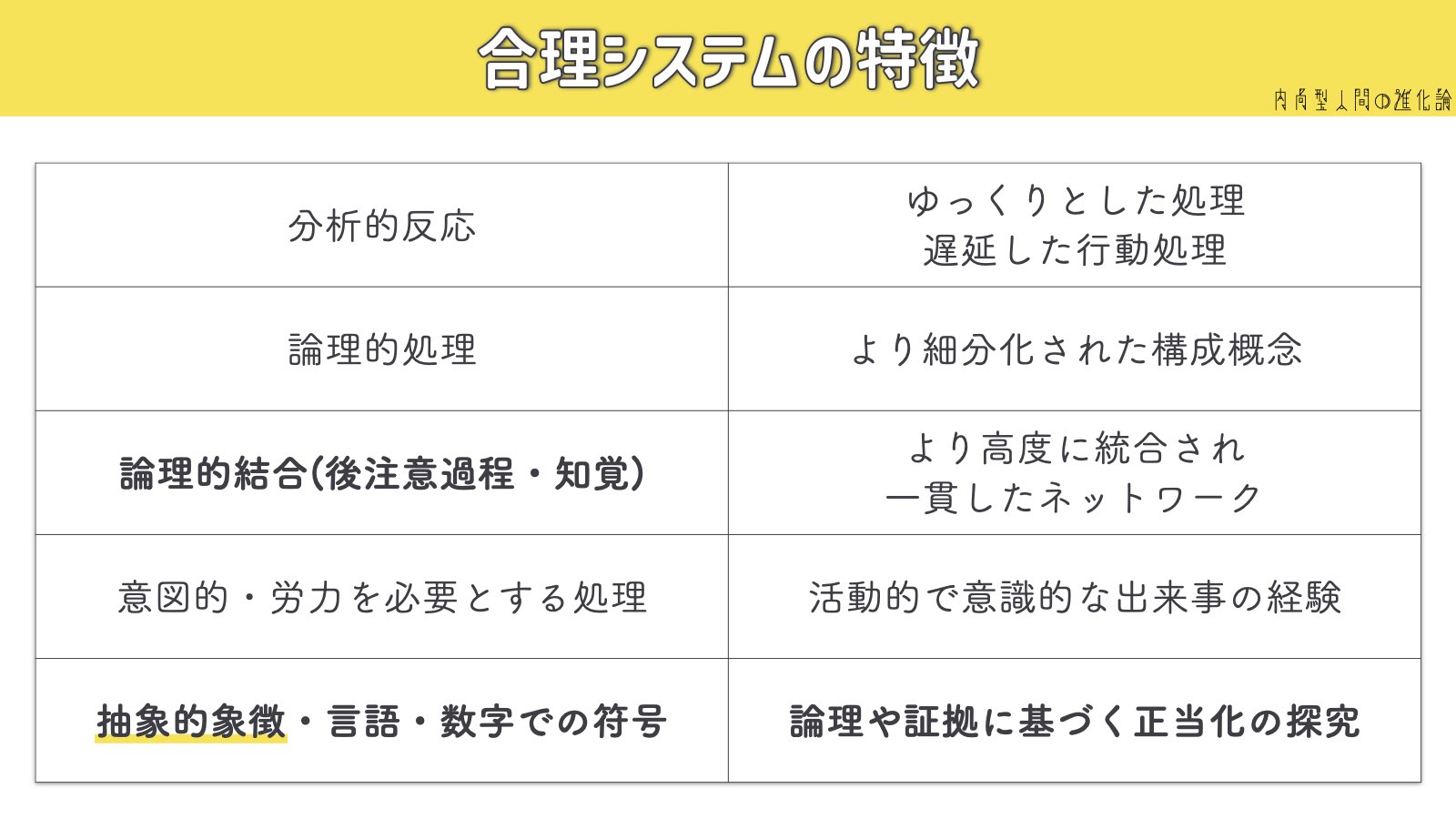

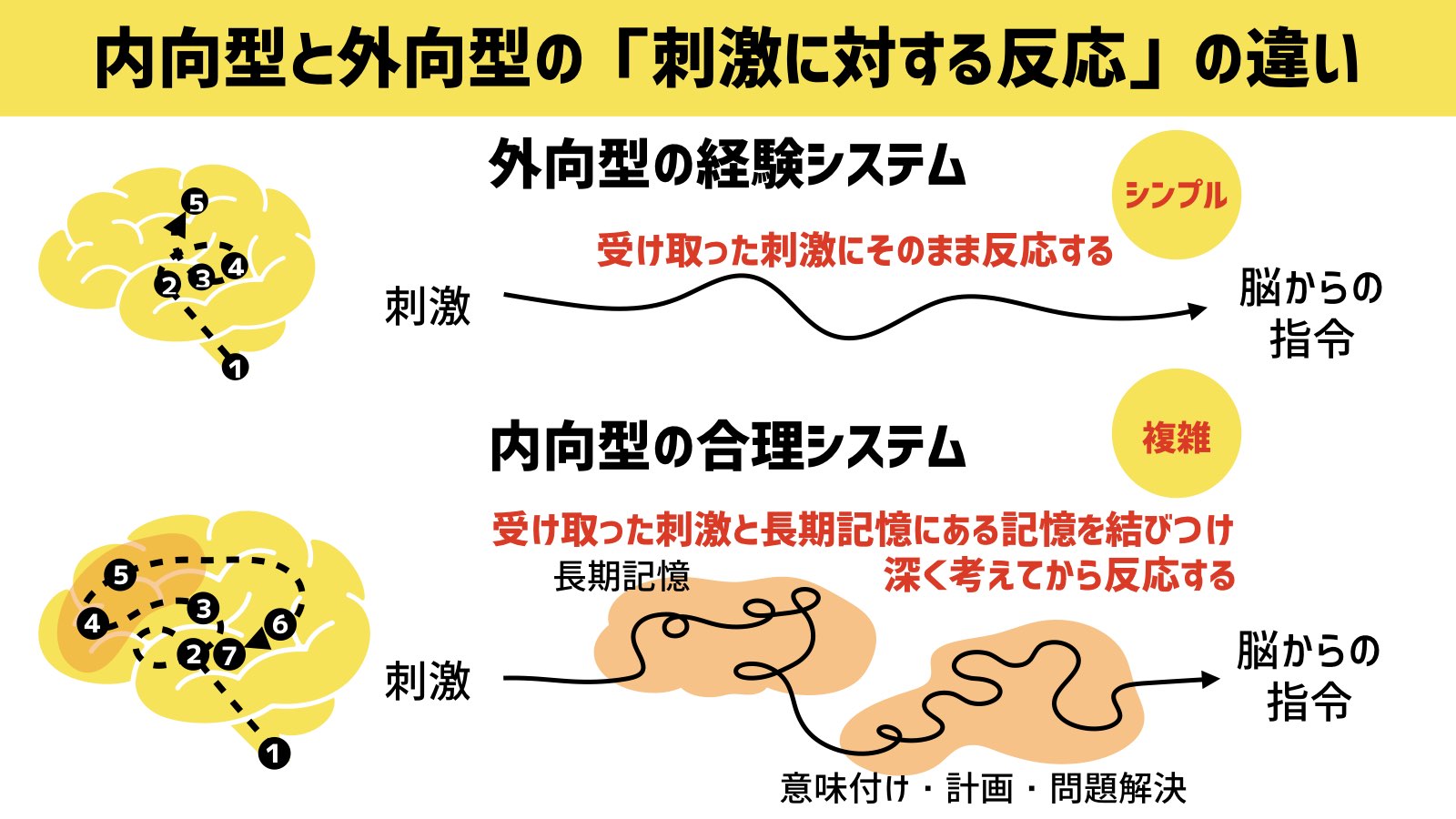

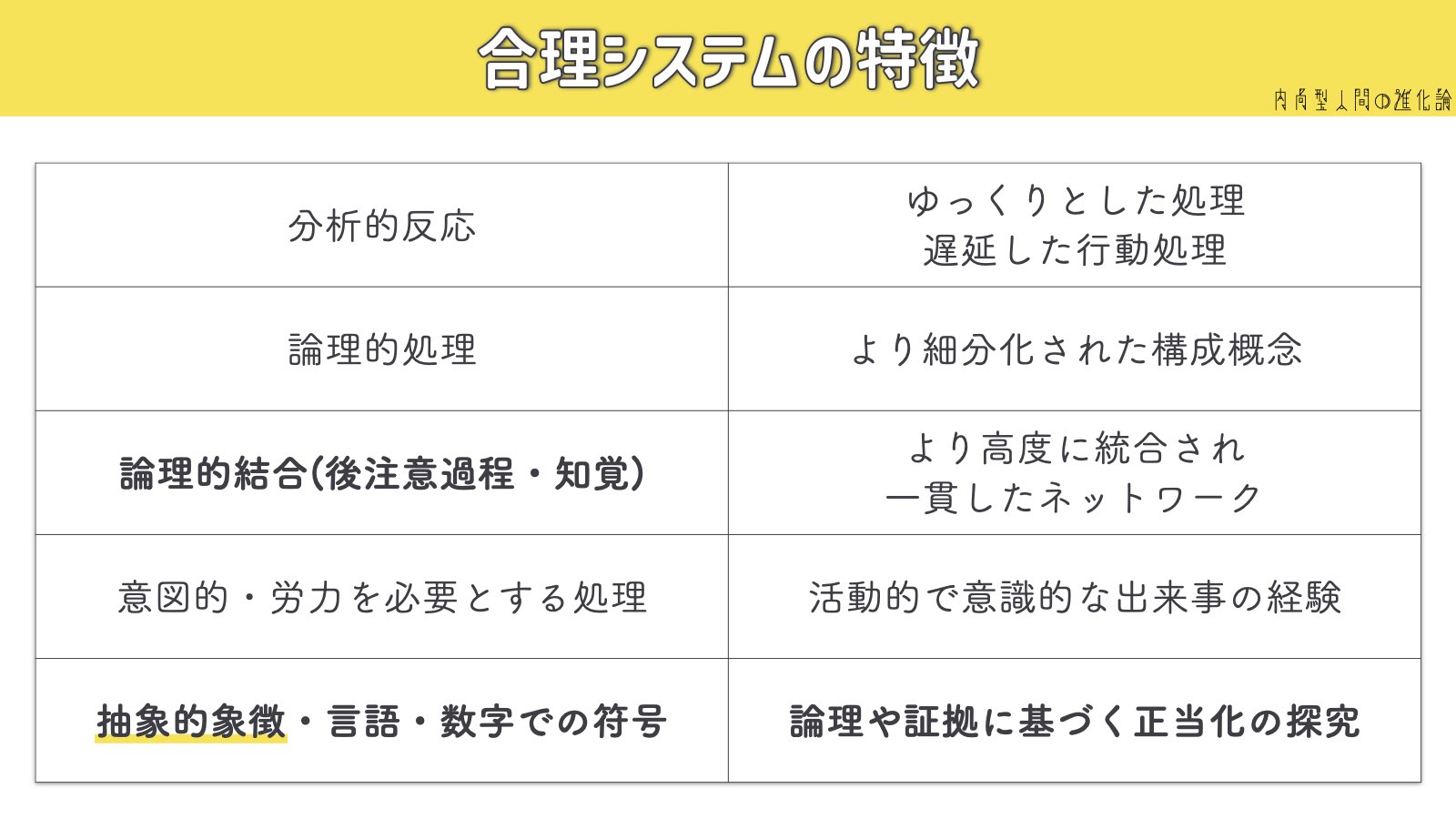

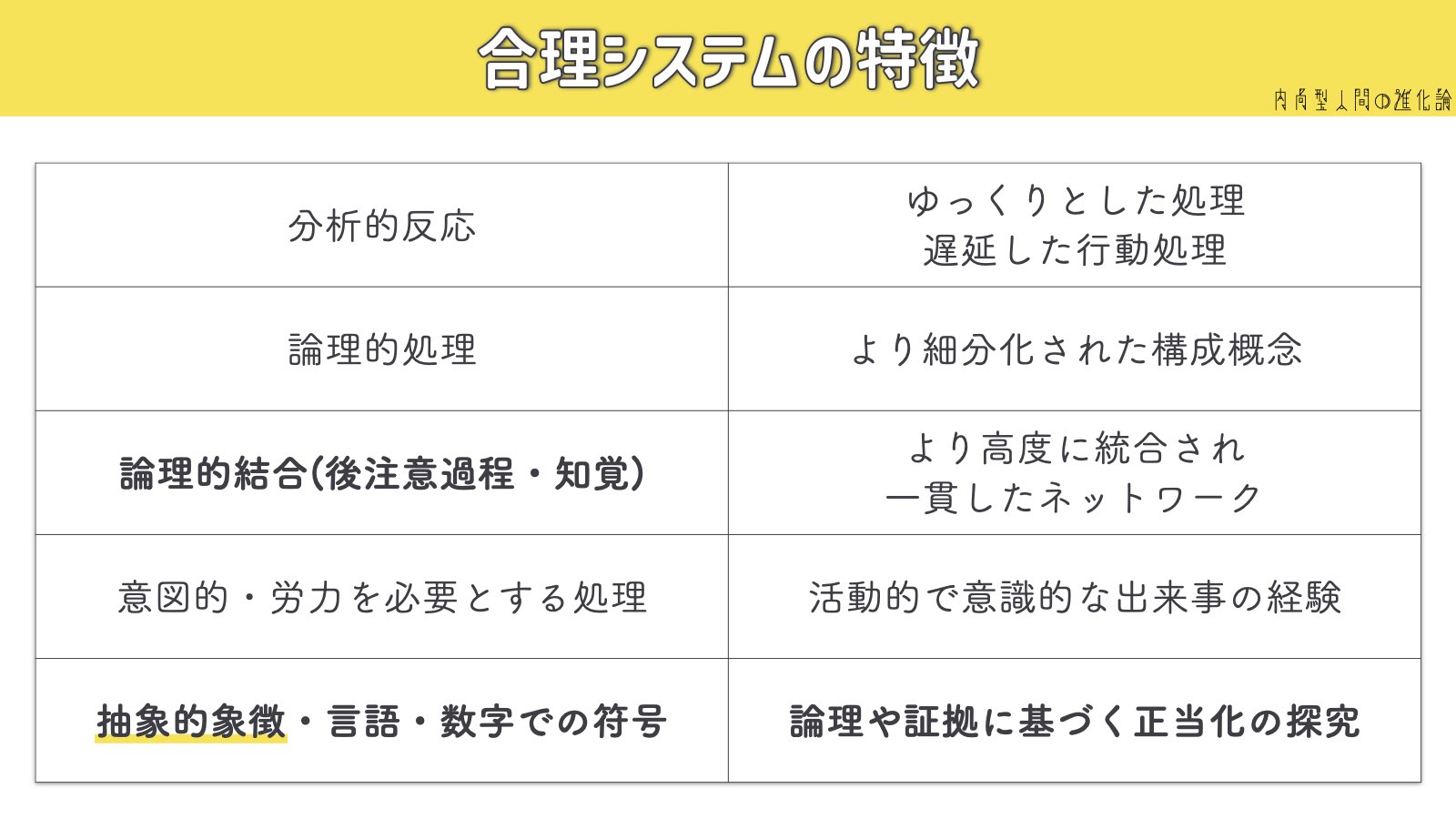

その理由は、内向型やHSPは刺激を抑えるために、外部からの情報を知覚して(意図や解釈を加える)から記憶する合理システムと呼ばれる情報処理を行っているからです。

内向型の人が合理システムの活性化レベルが高く、意思決定場面で合理システムを用いる。合理システムは分析的で意識的かつ努力を要するという特徴を持つが、このような分析的で処理速度が遅い情報処理には意識的で能動的な後注意過程(知覚)が関連する

引用:外向型・内向型における注意機能特性と情報処理スタイルの関連性

そのため、内向型やHSPは、以下の3つの能力が特性として備わり、現実的・研究的・芸術的タイプの仕事との適性が高くなります。

- 抽象的象徴

- 特殊好奇心

- リスク回避

①リスク回避能力

大きな刺激を苦手とする内向型やHSPは、危険や失敗を避けるために、物事に慎重で、計画・準備・確認などリスクを避ける能力に長けています。

神経生物学的に見ると内向型人間は「安全追求型」、言わばよい特性です。周囲をよく観察し、十分考えてからでないとリスクを伴うことに関わろうとはしません。とにかく危険を避けようとします。

引用:内向型人間のための人生戦略大全

その結果、計画性や段取りが重要な「現実的タイプ」の職業と適性が高く、成果を出しやすい傾向があります。

②特殊好奇心が高い

刺激に敏感な内向型やHSPは刺激を抑えるために働く特殊好奇心が高く、1つの物事を狭く深く追求することができる。

その結果、特定の分野やテーマを専門的に扱う「研究的タイプ」の職業に適性が高く、成果を出しやすい傾向があります。

③抽象的象徴

外部の情報を知覚して記憶する内向型やHSPは、抽象的な物事を(図や文)で具体化して表現する能力に優れています。

その結果、表現力や創造性が求められる「芸術的タイプ」の職業に適性が高く、成果を出しやすい傾向があります。

そこで!以下に「RIASEC理論」をもとにした適職診断テストをご用意!!

3択の中から回答を選ぶだけなので、ぜひ1度お試しくださいね!(3分程度で診断できます^^)

\1万人以上が診断・9割が納得/

診断できる心理テスト「全20問」

「機械や道具を扱う仕事」と「人と接する仕事」 どちらに興味がありますか?

嬉しいと感じるのはどちらですか?

「身体を動かす」のと「人と話すこと」 好きなのはどちらですか?

「手や指を動かしてモノを作る仕事」と「人と会話する仕事」 どちらに興味がありますか?

「動物(ペット)」と「子供」 世話をするならどちらがいいですか?

「裏付けや理論」「周りの人の評価」 何かを選択するときに重視するのはどちら?

「1つのことを深掘りして発展(進化)させる」「1つの目標に向かって全力で成功させる」 やりがいを感じるのはどちらですか?

「1人で黙々と進める」「周りと競争しながら進める」 モチベーションが上がるのはどちらですか?

「学ぶ(input)」「発信する(output)」 得意なのはどちらですか?

「自分で役割を選ぶ」「人に役割を与える」 どちらが好きですか?

「自分の考え」「決まり事」 どちらに従いますか?

「自由」と「ルール」 どちらが大切だと思いますか?

「今までにない新しいものを生み出す」「今あるものをまとめて整理する」 得意なのはどちらですか?

「独自性・創造性・自己表現」 「正確性・計画的・責任感」 仕事をするうえで大切だと思うのはどちらですか?

「想像を膨らませる」「努力を重ねる」 得意なのはどちらですか?

「悲観的」「楽観的」 あなたはどちらのタイプですか?

「シャイで控えめで聞き役が多い」「明るく活発で話し役が多い」 あなたはタイプはどちらですか?

予定のない日は「1人でいたい」「誰かと一緒にいたい」 どちらのタイプですか?

「予測を立てて行動する」「柔軟に対応する」 得意なのはどちらですか?

「新たな発見をした」「最適な環境に整えた」 喜びを感じるのはどちらですか?

現実的タイプ(Realistic)

【性格特徴】

明確な仕組みがあり予測が立つことや、具体的でわかりやすいことを好む一方、曖昧なことや柔軟な対応を苦手とします。

【職業環境】

人と関わることよりも、機械や道具の操作・扱い「技」を磨いていく技術系の仕事が向いている

【適職例】

- 農業・畜産業

- 園芸業林業・造林・植栽管理

- 水産養殖従事者・造船技術者

- 建築職人(大工・左官・型枠工など)

- 建築士・設備設計

- 電気工事士・配線工・設備工事士

- 機械整備・メカニック・自動車整備工

- 生産技術職・製造オペレーター

- 土木作業員・道路工事・重機オペレーター

- 消防士・運転手(トラック・バス)

- パイロット・航空整備士

- 動物飼育・獣医補助・動物看護・ペットシッター

- 自然環境保護・公園管理

- 料理人・シェフ・パティシエ・和菓子職人

研究的タイプ(Investigative)

【性格特徴】

好奇心や思考力が高く、1人で1つのことに没頭することを好みむ一方、内気で慎重な面がある。

【職業環境】

1つの物事を探求し、観察や分析、深い思考を伴う高度知的専門職の仕事が向いている

【適職例】

- 研究員(自然科学・社会科学問わず)

- データ分析者・統計学者・リサーチャー

- プログラマー・ソフトウェア開発者

- ITエンジニア・エンジニア(機械・電気・化学・構造など)

- 医師・歯科医師・薬剤師・検査技師科学者

- 生物学者・化学者・物理学者・気象予報士

- 経済アナリスト・政策分析官・リスク分析担当

- 社会調査・市場調査・ユーザーリサーチャー

- Webマーケター(データ・仮説・検証を重視)

- Webクリエイター(ブロガー・Youtuber)

- 技術翻訳者・技術ライター

- アクチュアリー・保険数理担当

- 図書館司書・アーカイブ研究員(知識・情報の探究)

芸術的タイプ(Artistic)

【性格特徴】

繊細で感受性が強く、美的感覚に優れている一方、何かに制約を受けたり制限されることが苦手で、規則やルールよりも自由や個を好みます。

【職業環境】

慣習にとらわれず独創的な発想で、創造性や自己表現が求められる仕事が向いている

【適職例】

- グラフィックデザイナー・イラストレーター・アニメーター

- Webデザイナー・UI・UXデザイナー

- 作家・エッセイスト・コラムニスト・脚本家

- 映像作家・映画監督・カメラマン・映像編集者

- 音楽家・シンガー・作曲家・音響エンジニア

- フォトグラファー・フォトジャーナリスト

- ファッションデザイナー・スタイリスト・服飾デザイナー

- インテリアデザイナー・空間デザイナー

- 広告クリエイター・コピーライター・アートディレクター

- 演劇俳優・演出家・ダンサー・振付師

- 美術家・彫刻家・陶芸家・工芸家

- アプリ・ゲームデザイナー

- ソーシャルメディアコンテンツ制作者・インフルエンサー

社会的タイプ(Social)

【性格特徴】

人を教えたり、助けたり、協力することを好み、明るく活発である一方、1人になることが苦手でお節介と思われてしまうこともあります。

【職業環境】

人と接することが多く、コミュニケーションによって互いを理解し合うことが求められる仕事が向いている

【適職例】

- スポーツ指導員

- ホテルコンシェルジュ

- 飲食店定員

- 販売員

- 介護福祉士

- 看護師

- 教員

- 警察官

- 公務員

- 美容師・理容師

- 保育士

- 理学療法士

- 臨床心理士 など

企業的タイプ(Enterprising)

【性格特徴】

熱意や向上心があり、人を説得することやまとめることが得意ですが、周りの評価や影響力を好み野心的な側面もあります。

【職業環境】

利益を得ることや目標達成に向かって、競争力やリーダーシップが求められる仕事が向いている

【適職例】

- アナウンサー

- ショップ定員

- ブライダルプランナー

- プロスポーーツ選手

- 経営コンサルタント

- 営業職

- 放送ディレクター

- 客室乗務員

- 経営者

- 国会議員・地方議員

- 新聞記者

- 弁護士 など

慣習的タイプ(Conventional)

【性格特徴】

データを体系的にまとめるのが得意で、安心できる環境や丁寧に整えられた環境を好み保守的であるため、独創的なことや規則性がないことを苦手とする。

【職業環境】

規則正しく計画的に物事を進め、正確さや機密さ、粘り強さが求められる仕事

【適職例】

- 航空会社旅客係

- グランドスタッフ

- チェッカー

- プログラマー

- テレフォンコミュニケーター

- 銀行員

- 郵便局員

- 携帯ショップ販売員

- 事務員

- 公認会計士

- 航空管制官

- 行政書士

- 秘書

- 旅行会社カウンター係 など

Share your Results:

いかがでしたか?

回答欄の中に、ご自分に向いてると思える仕事はありましたか?

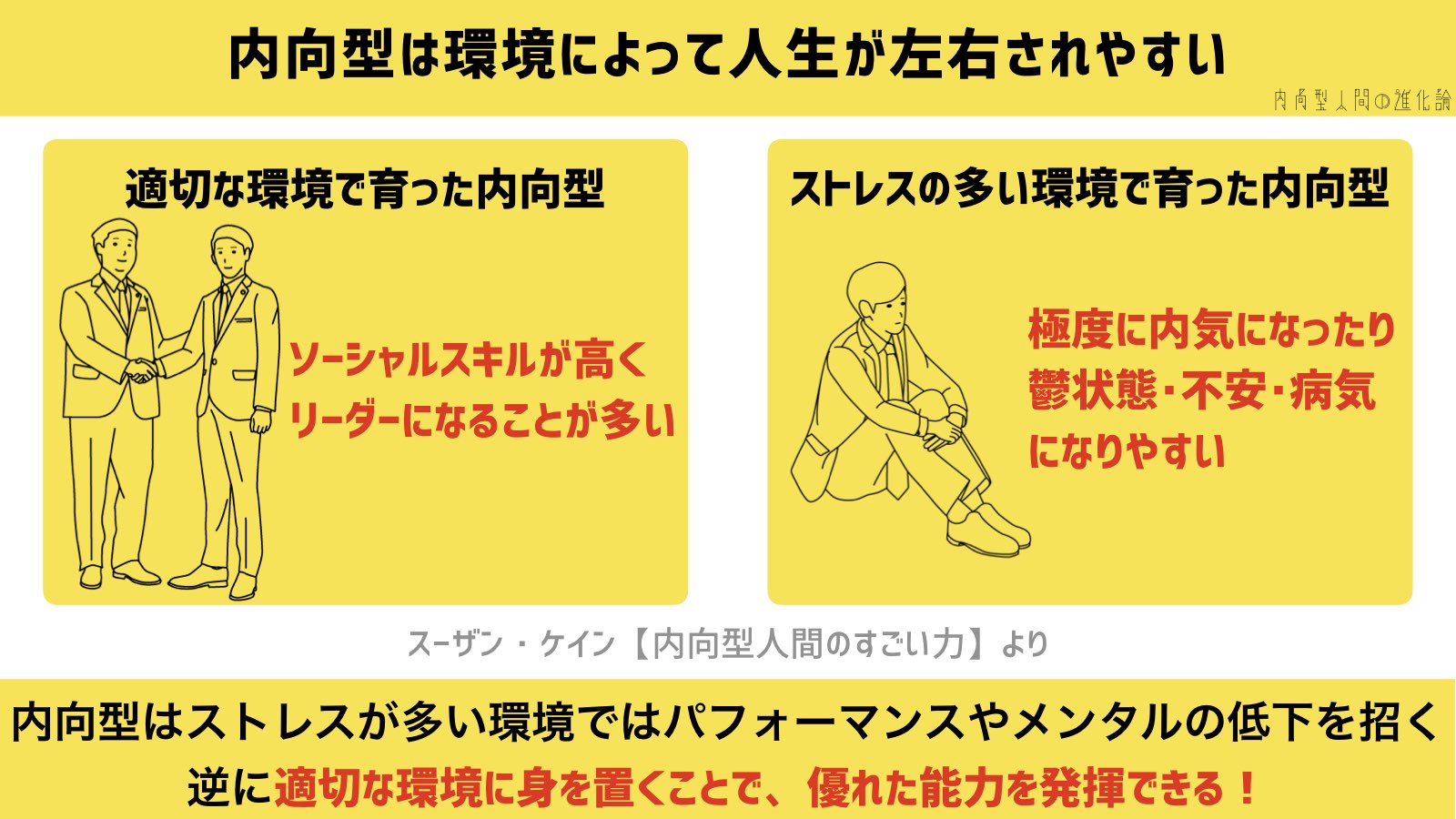

実は内向的な人にとっては職業も大切ですが、それ以上に職場環境がもっと大切です。

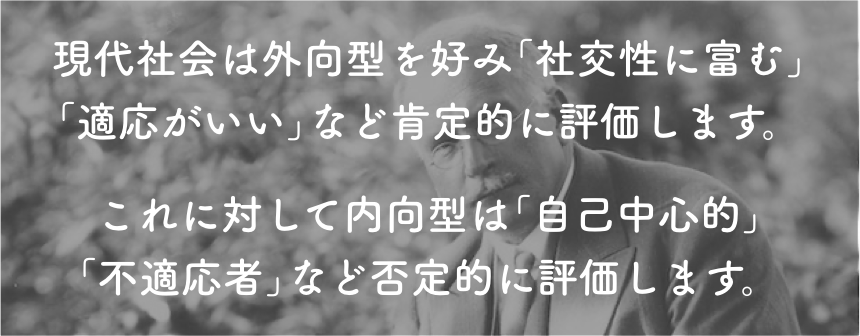

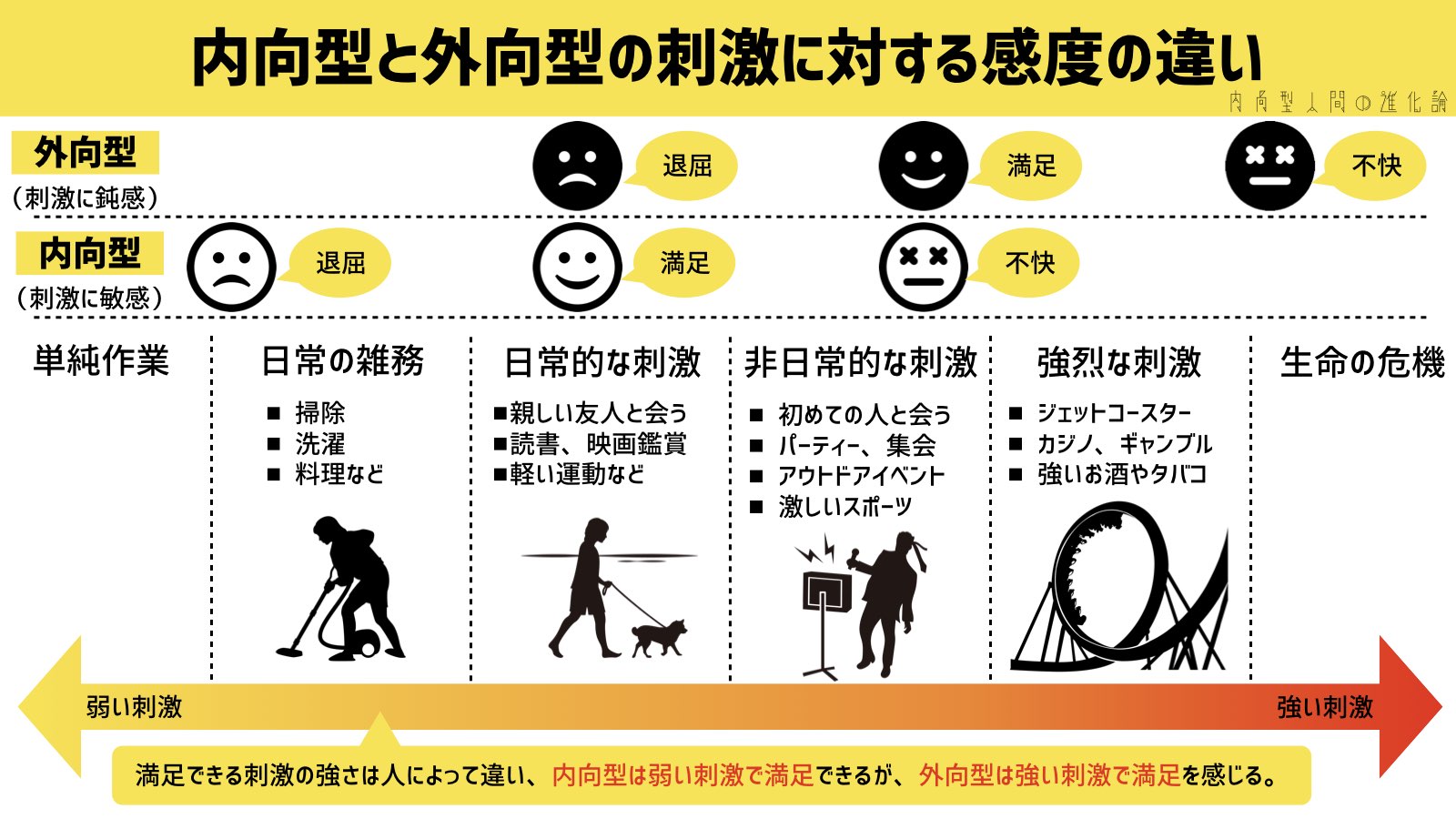

なぜなら、内向的な人ほど刺激に敏感なため、刺激の多い環境にいることで、メンタルやパフォーマンスに悪影響が出るからです。

そこで次は、内向型やHSPに適した職場の環境についてお伝えしていきます。

❷内向型の特徴にマッチした職場

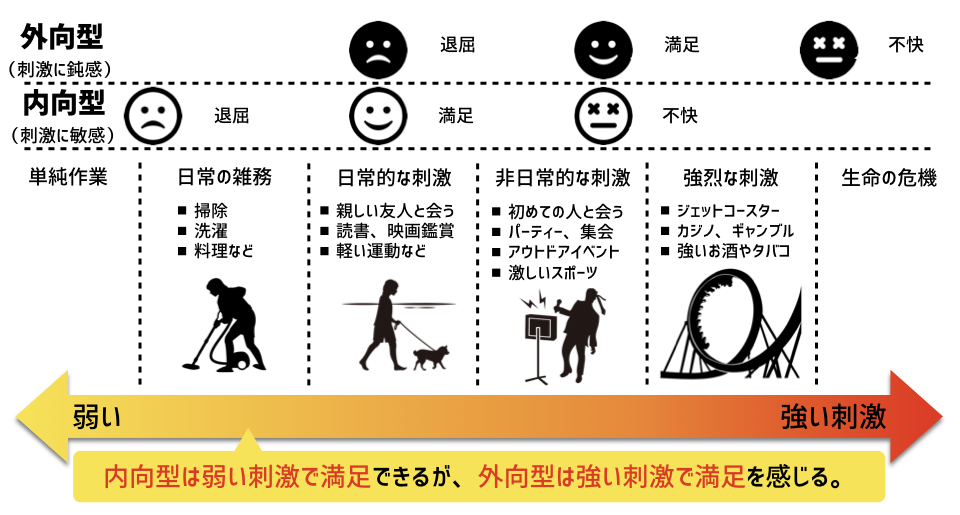

内向型の特徴にマッチした職業とは、内向型やHSPの人の覚醒水準に適した職場環境のこと。

人間にはそれぞれ、覚醒しやすい水準があり、内向型やHSPは刺激の少ない環境。外向型は刺激の多い環境で覚醒し、パフォーマンスを発揮します。

人には、最適な覚醒水準が存在し、最適な覚醒水準からそれると、最適覚醒水準に戻そうとする動機づけが働く

引用:個人特性としての好奇心の領域とタイプについて

逆に、自分に合わない環境に身を置くと、いくら適性が高い仕事であっても、パフォーマンスが発揮できず、、メンタルやパフォーマンスに悪影響がでます。

では、内向型やHSPが覚醒しやすい職場環境とは?

それが以下の3要件が揃った職場環境です。

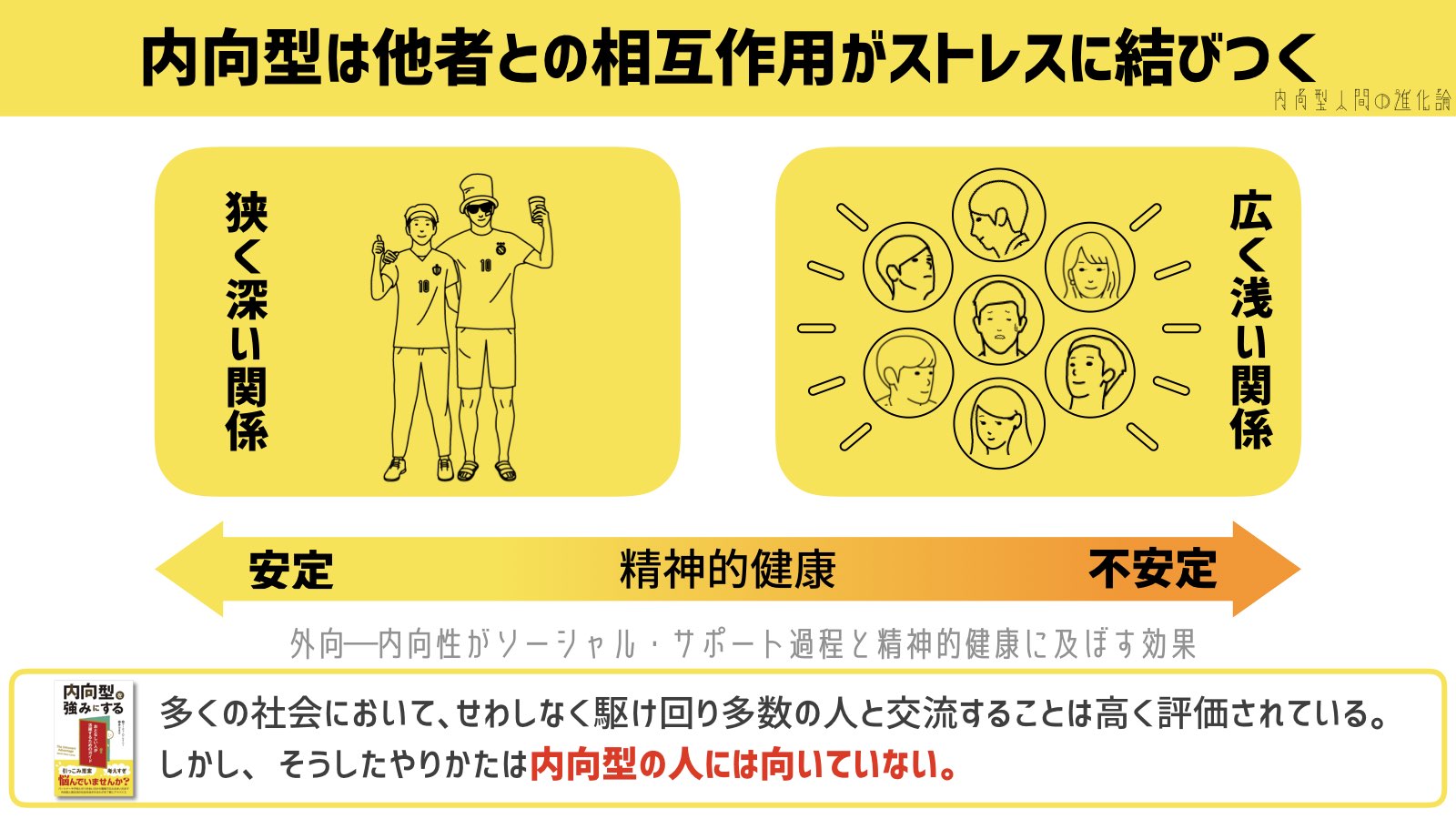

①限られたコミュニケーション

刺激に弱い内向型やHSPは、多くの人と関わることがストレスになりやすく、限られた小数の人とだけ深く関わることで優れたパフォーマンスを発揮します。

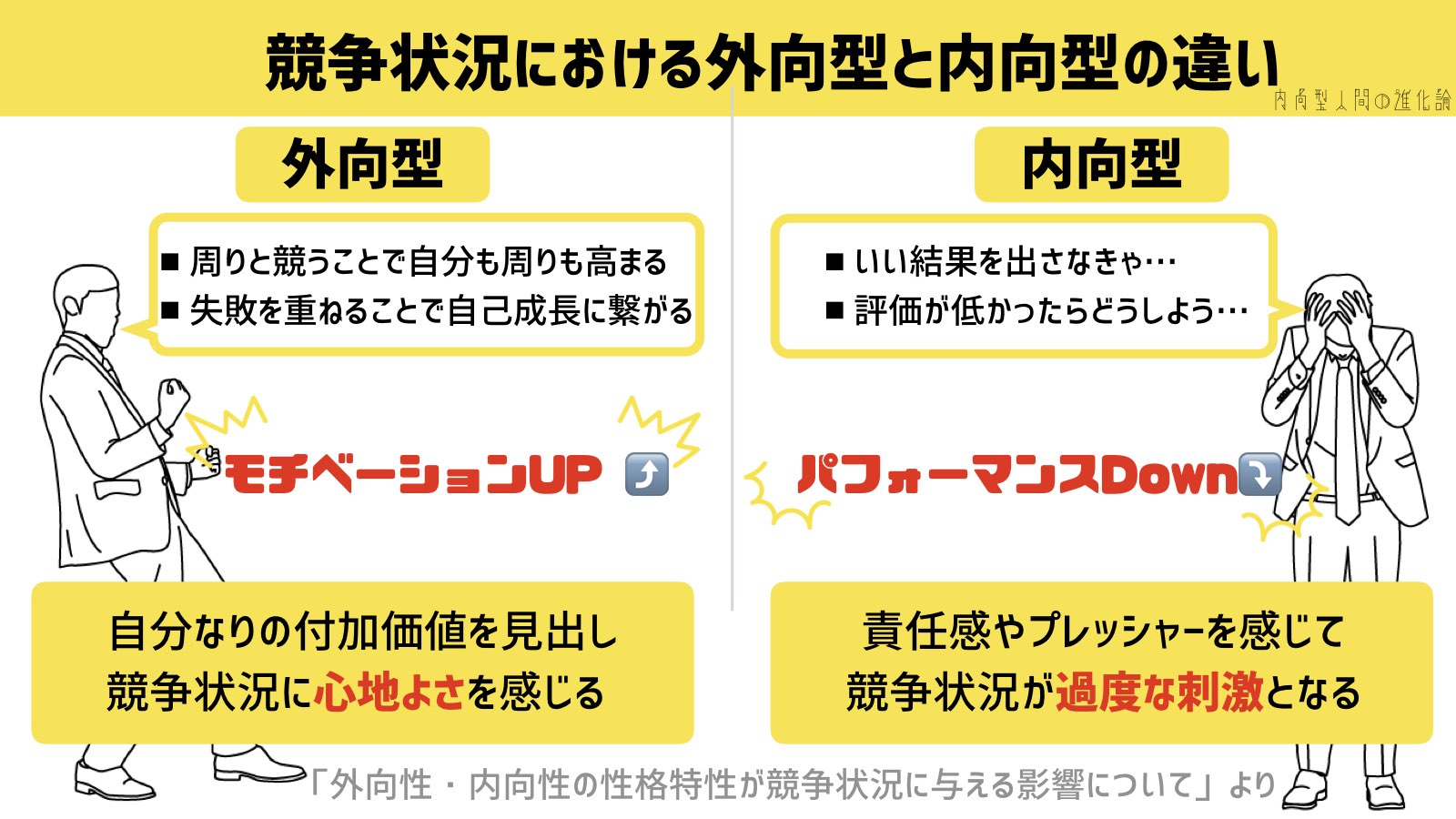

②競争やプレッシャーが少ない職場

個人の業績によって評価される職場や、競争やノルマや目標を押し付けられる職場もまた、刺激過多となり内向型やHSPのパフォーマンスが著しく低下します。

③部署や業務の変更が少ない

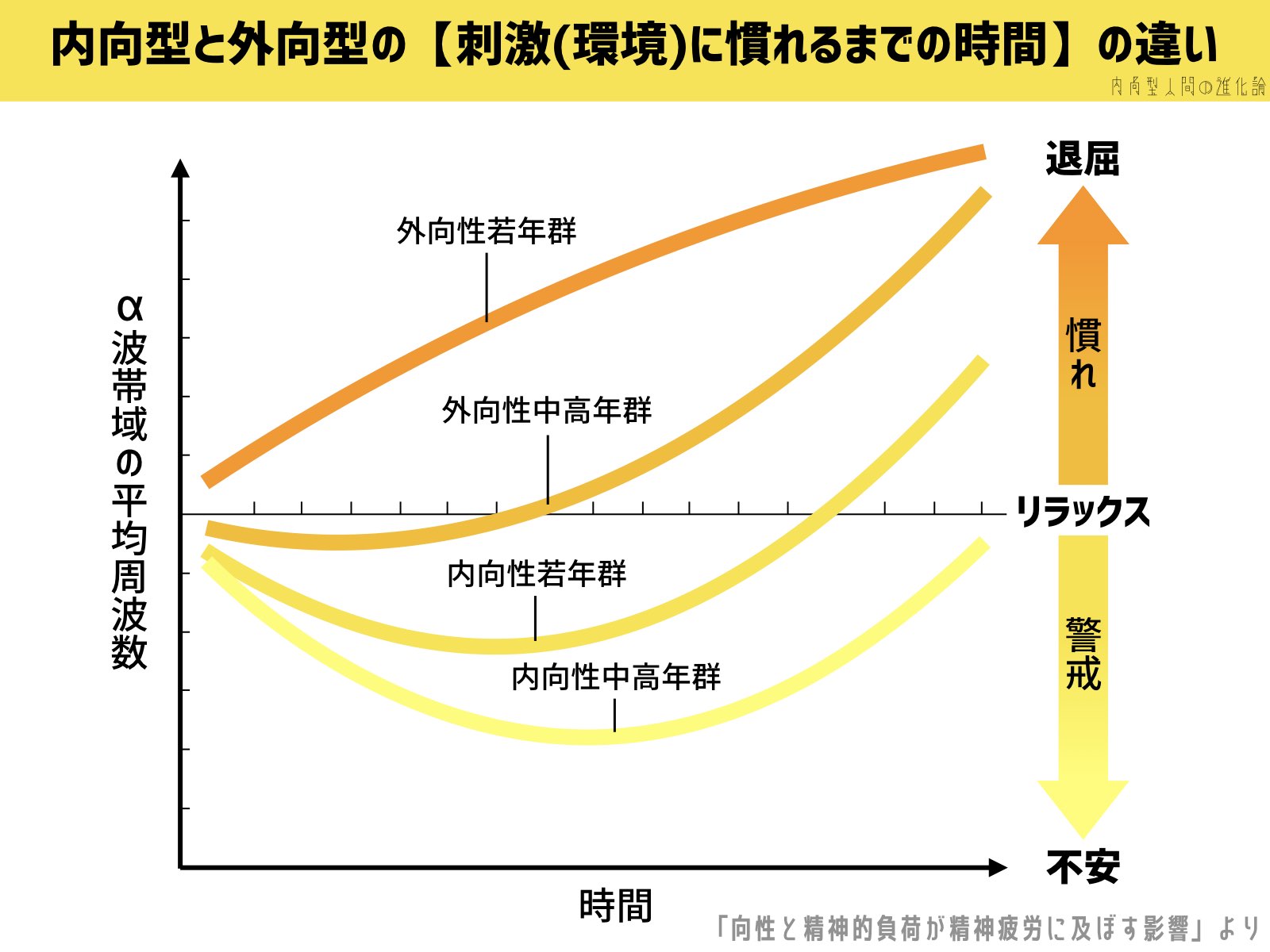

内向型やHSPは外向型に比べ、刺激への許容量小さいため、刺激や環境への慣れに時間がかかります。

そのため、公務員や大企業など、部署や業務変更が多い職場では、仕事に慣れる前に異動を命じられ、メンタルやパフォーマンスが安定しません。

逆に中小企業や個人事業などは、変更が少なく、安定的に優れたパフォーマンスを期待できます!

<現実的・研究的・芸術的タイプの中で>

- 現実的タイプ

- 農業・畜産業/園芸業林業・造林・植栽管理/動物飼育・獣医補助・動物看護・ペットシッター/運転手(トラック・バス)

- 研究的タイプ

- 研究員(自然科学・社会科学問わず)/生物学者・化学者・物理学者/データ分析者・統計学者・リサーチャー/Webマーケター(データ分析型)/コンテンツクリエイター/図書館司書・アーカイブ研究員

- 芸術的タイプ

- グラフィックデザイナー・イラストレーター/作家・エッセイスト・コラムニスト・脚本家/映像編集者・作曲家・フォトグラファー/美術家・彫刻家・陶芸家・工芸家

❸内向型の性格に適した働き方

内向型の性格に適した働き方とは、仕事を進めるうえで性格的長所を活かせる働き方のこと。

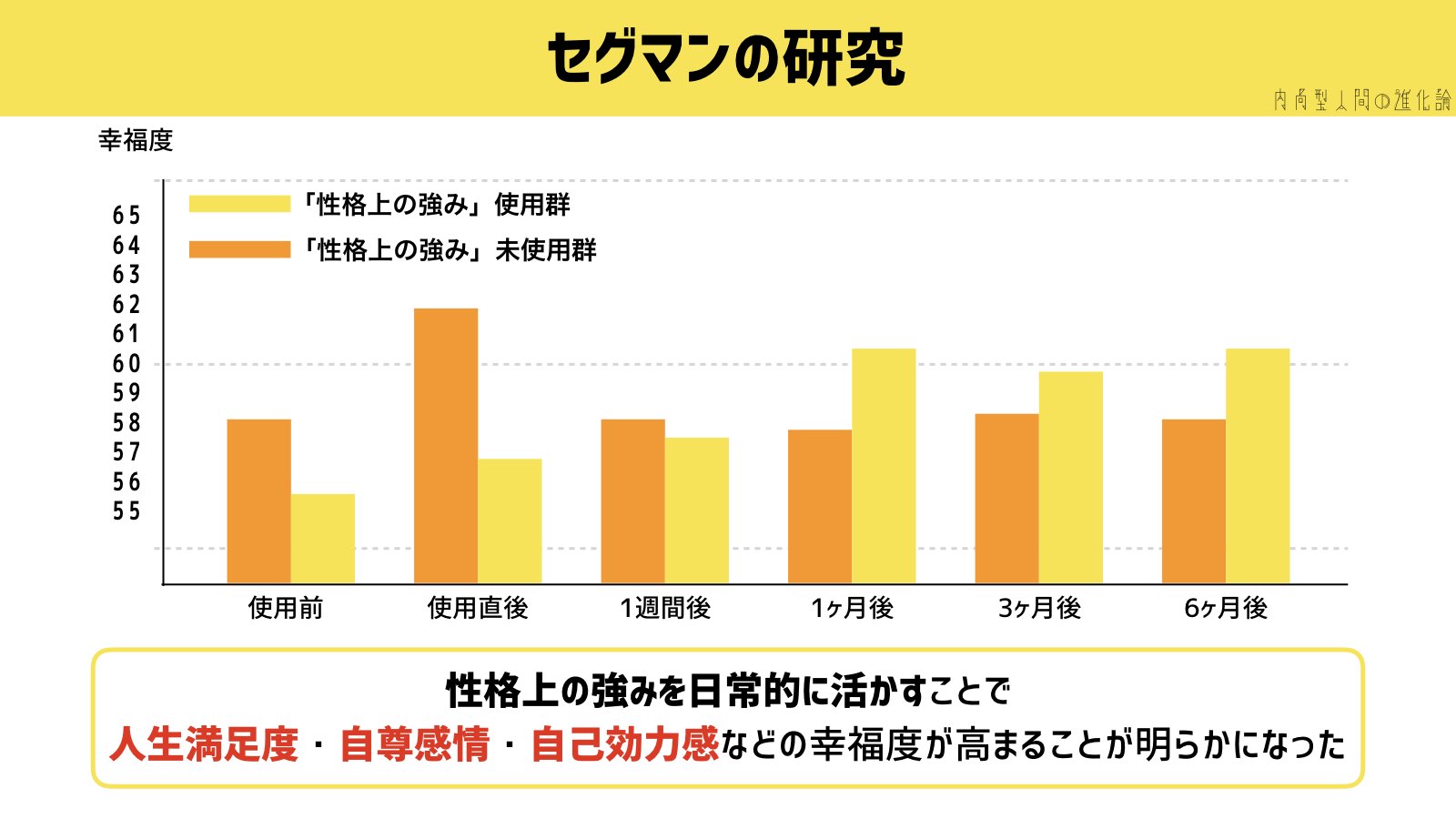

人間は日常的に自分の性格的長所を活かせることで、人生の幸福感や満足度が高まり、自己肯定感が上がります。

逆に、仕事や日常で性格的長所を活かせていないと、自己肯定感や自尊心など、メンタルが低下して長く続けられません。

そのため、仕事で充実感を得て長く続けていくためには、働き方の適性も重要になるんですね!

では、内向型やHSPの性格的長所とは?

それが以下の3つの長所です。

①長時間の集中と粘り強さ

刺激を抑え副交感神経が優位に働く内向型やHSPは、神経伝達物質にアセチルコリンを用いる。

アセチルコリンは、深く考え、熟考し、1 つのことに長時間集中する能力を高めます。それは「幸福」のヒットを与えることで精神的な集中に報いる。

引用:マーティ・O・レイニー「内向型を強みにする」

そのため、シングルタスクでの仕事の進め方が適しています。逆にマルチタスクでは、刺激の負担が大きく、効率が著しく下がります。

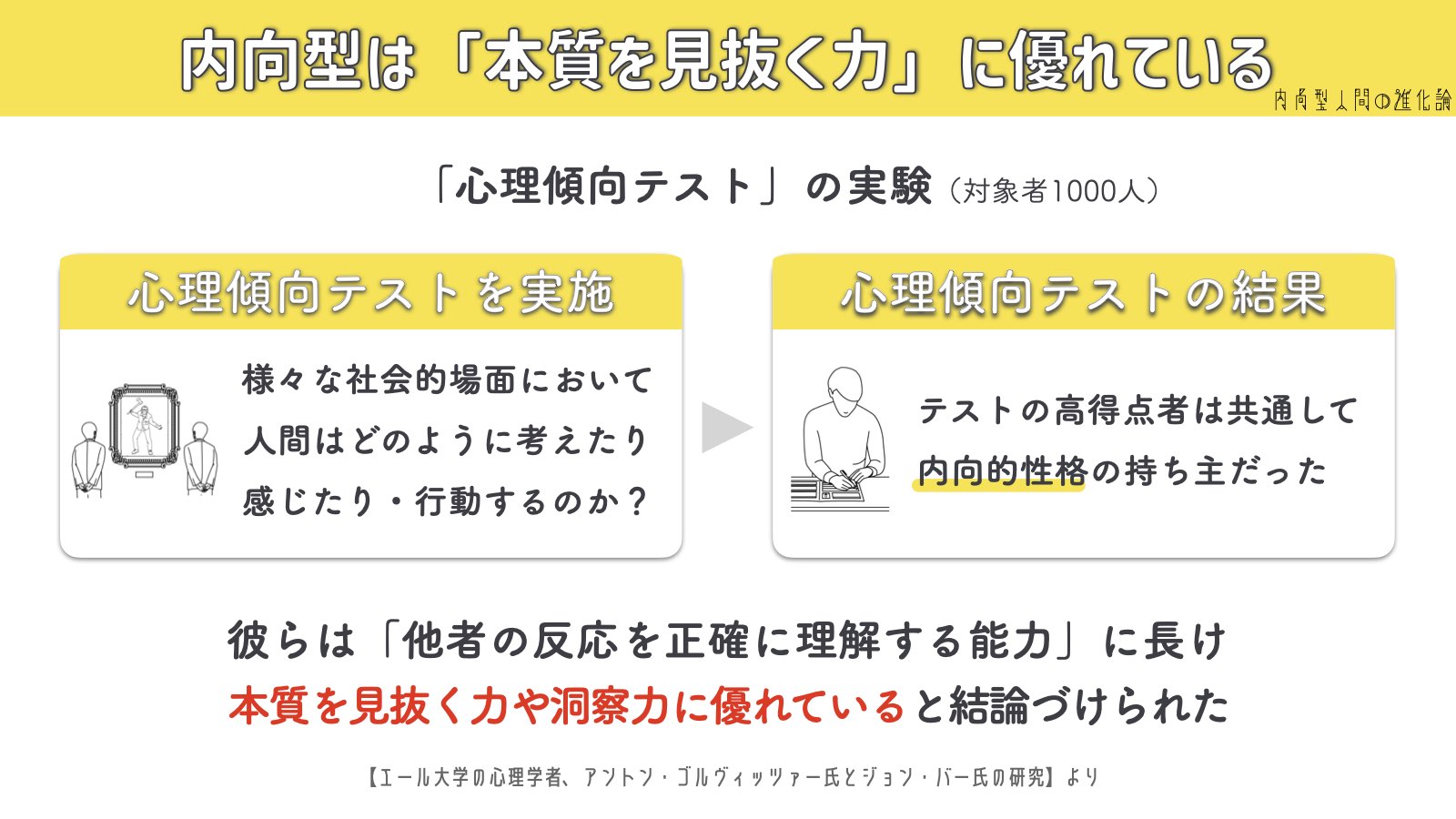

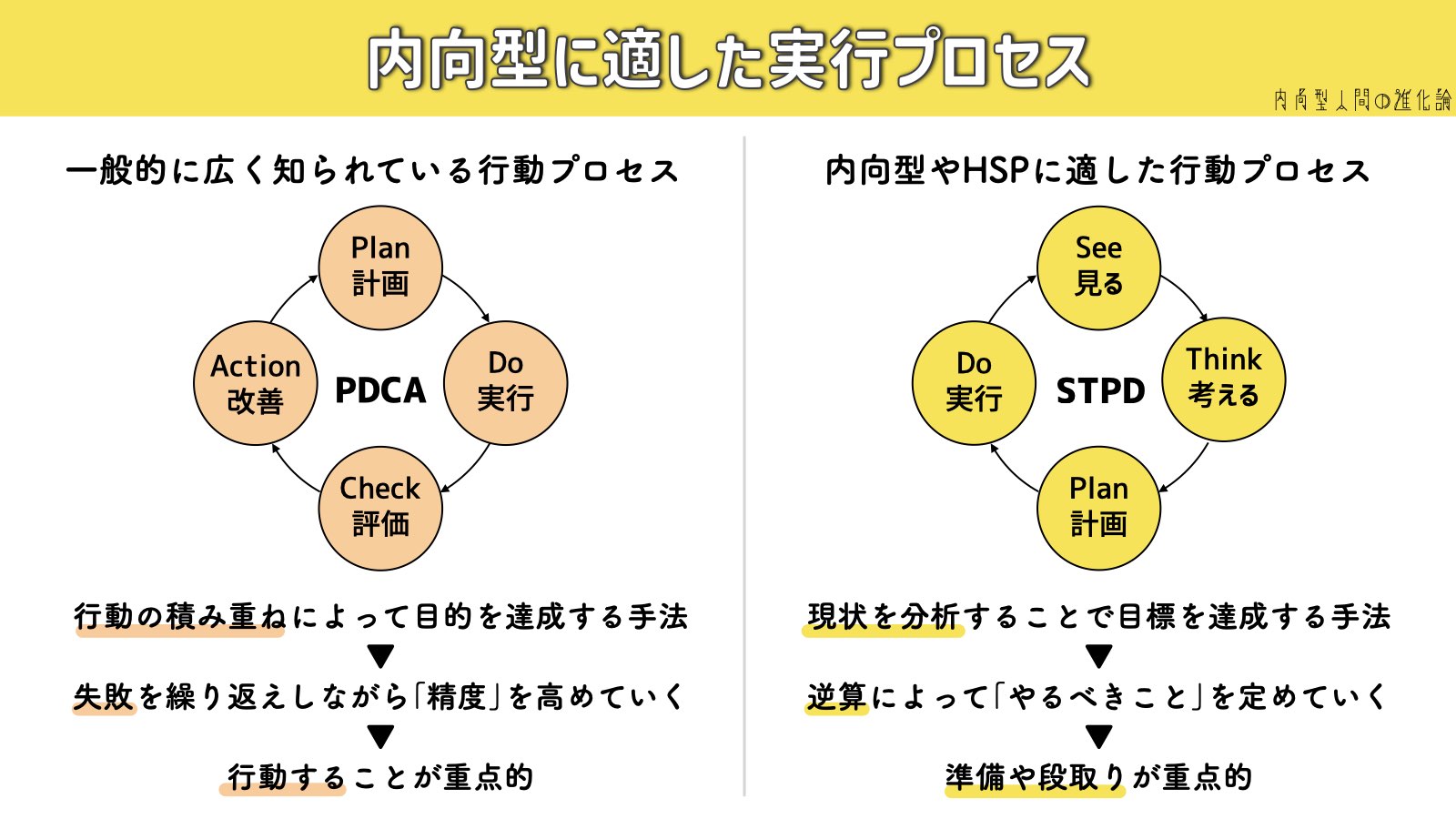

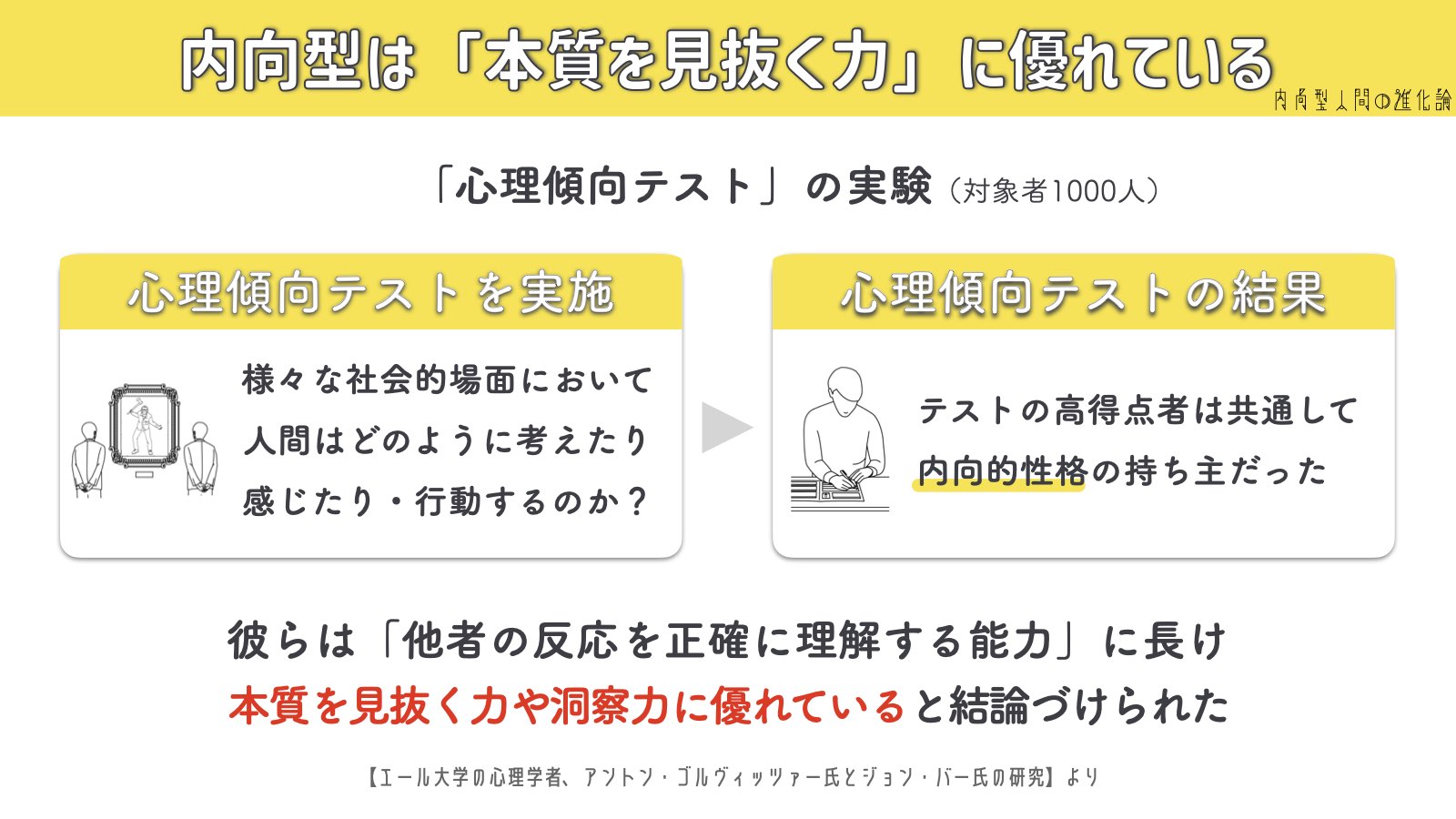

②鋭い観察力と洞察力

外部からの刺激を知覚してから処理する内向型やHSPは、相手の仕草や動作から意図を捉え、考えや感情を察して本質を見抜く能力が高い。

そのため、行動重視のPDCAサイクルよりも、まずは観察し、現状を分析してから行動に移すSTPDサイクルが適しています。

③高いクオリティの思考タスク

物事を深く考える内向型やHSPは、論理・分析・構想・文章化など「頭の中」で完結する作業が得意で、優れたクオリティを発揮します。

そのため、対人タスクやチームプレーよりも1人で黙々取り組める業務が適しています。

<現実的・研究的・芸術的タイプの中で>

- 現実的タイプの職業例

- 農業・畜産業・園芸業・林業・造林・植栽管理/動物飼育/機械整備/自然環境保護・公園管理

- 研究的タイプの職業例

- 研究員(自然科学・社会科学)/データ分析者・統計学者・リサーチャー/Webマーケター(データ分析型)・コンテンツクリエイター

- 芸術的タイプの職業例

- 作家・エッセイスト・脚本家/美術家・彫刻家・陶芸家・工芸家

未経験からでも稼げる内向型・HSPに向いてる仕事

ここまで職業・職場・仕事の3つの適職要素から、内向型・HSPの方の適職についてお伝えしてきました。

とはいえ、いくら自分に適した仕事がわかっても、実績や経験がなければ、どの仕事もハードルが高く感じますし、実際、何をどう選択して行動すればいいかわからないですよね。

でも安心してください。ここまでお伝えした適職の中に、実績や経験がなくても、今日から1人で始めて、短期間収入を得られるようになる仕事があります。

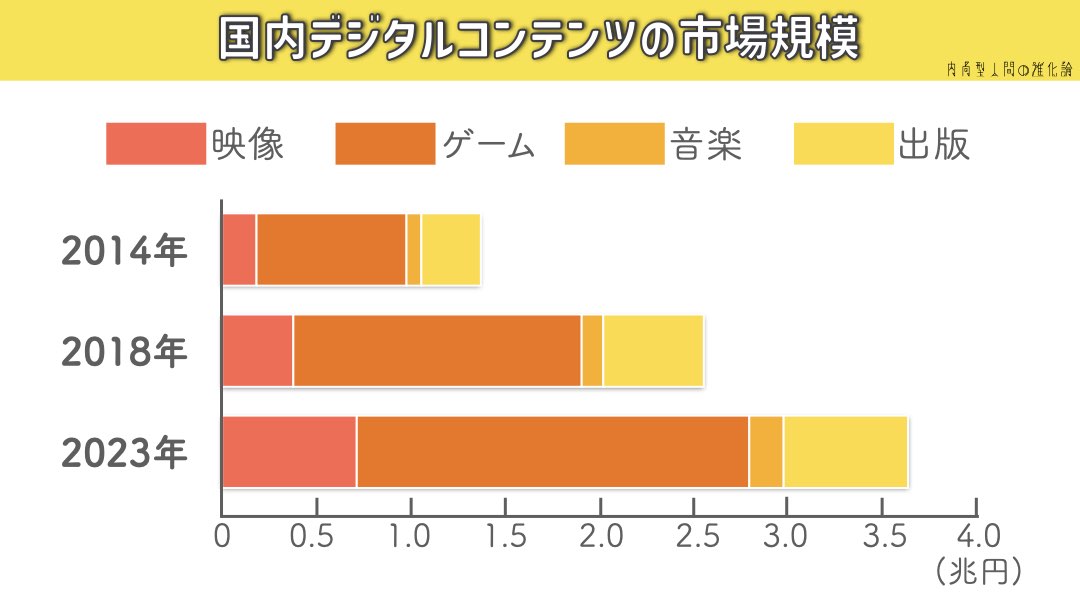

それが”ソーシャルメディアを利用した「コンテンツビジネス(コンテンツクリエイター)」です!

内向型人間は発信したコンテンツを通じて人を引きつける「コンテンツビジネス」に向いている。

具体的にはソーシャルメディア(ブログやSNS)で活動しながら、自分の作品や制作品を販売するビジネスである。

ソーシャルメディアを利用することは、内向型人間の真価を発揮できる手法の一つであろう。

引用:ダイアン・マルケイ「ギグエコノミー」

<コンテンツビジネスの種類>

- 電子書籍

- note・小説・漫画・実用書・写真集・絵本画像

- 写真イラスト

- イラスト・デジタル画像・ストックフォト・アイコン・ロゴ・背景画像

- 音楽・音声

- 楽曲・サウンドエフェクト・ナレーション・ポッドキャスト・オーディオブック

- 映像

- 動画講座・ショートフィルム・アニメーション・ストックビデオ・ウェビナー

- ソフトウェア

- モバイルアプリ・PC用アプリケーション・ブラウザ拡張機能・プラグイン

- テンプレート

- Webサイトテンプレート・プレゼンテーションテンプレート・レジュメテンプレート・チラシ・フライヤーテンプレート・名刺テンプレート・ハンドメイドの型紙・編み図・素材画像など

- 学習コンテンツ

- オンライン講座・チュートリアル・レッスン教材・学習用プリント・練習問題・ワークシート

- 学習コンテンツ

- オンライン講座・チュートリアル・レッスン教材・学習用プリント・練習問題・ワークシート

- ゲーム

- モバイルゲーム、PCゲーム、ブラウザゲーム

- 3Dモデル

- キャラクター、建築物、小物、背景

- フォント

- 商用フォント、手書きフォント、デザイン書体

コンテンツビジネスとは、自分の知識・ノウハウ・スキル・アイデアといった無形の価値をデジタル化(文章・動画・教材・記事など)して届けるビジネスです。

実際mu自身も、0からコンテンツビジネスをはじめ、1年以内に会社員時代の3倍の収入を得られるようになり、人生が大きく好転しました。

なぜ、コンテンツビジネスは内向型やHSPにとって稼ぎやすい仕事なのか?

それは、ソーシャルメディアを活用したコンテンツビジネスには、以下の3つの性質があり、内向型の特徴や強みを活かしやすいからです!

- 界隈コミュニティ

- ビジュアルコミュニケーション

- インバウンドコミュニケーション

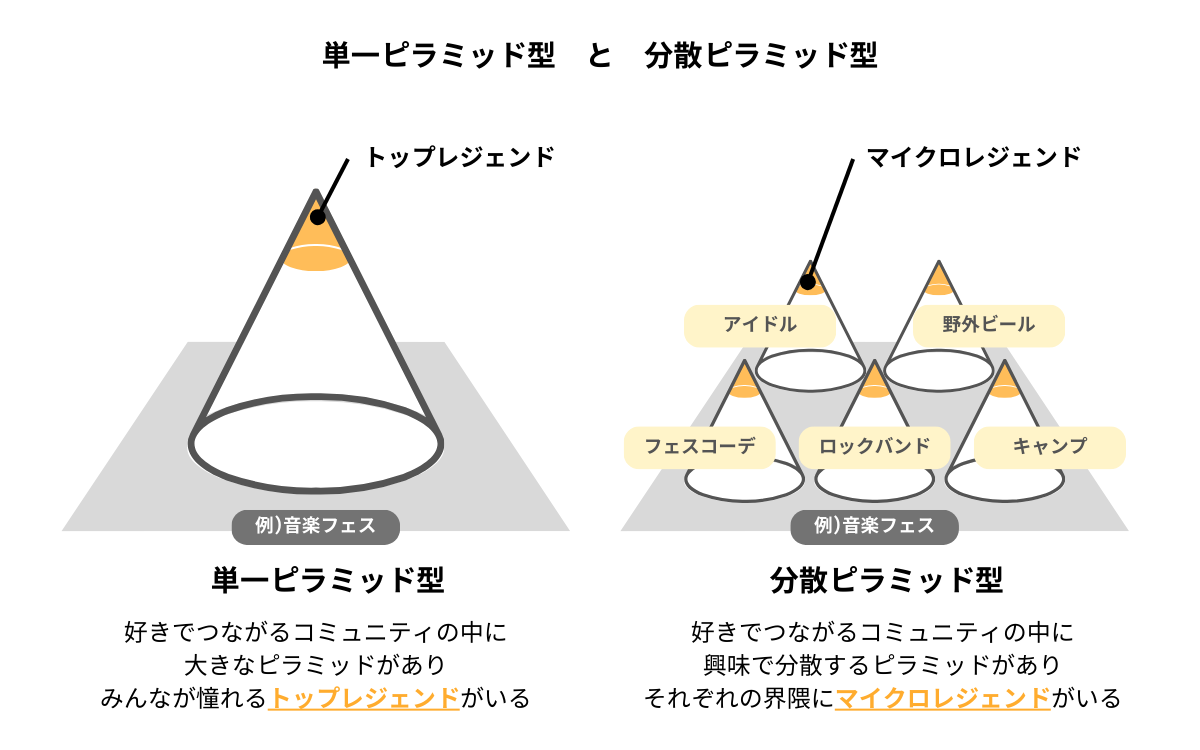

❶ 界隈コミュニティ:深く狭くつながる文化

ソーシャルメディアは、界隈コミュニティを形成する性質があります。

共通の目的や価値観を持った人たちが集まり情報を共有するコミュニティの形

この構造は、多くの人と広く関わるよりも、少数と深く関わることを好む内向型にとって理想的。

また、界隈の特性として、その分野の専門的な知識や深い情報を持つ人が、コミュニティの中でも存在価値が高くなる習性があります。

界隈の中心的存在になるには、単純な「好き度」だけではなく「情報量」が重要なようです。

「知識を極めること=かっこいい」という価値観が浸透しつつあるようです。

内向型やHSPは、刺激を抑えるために働く『特殊好奇心』が高く、1つのことを狭く深く探究する能力に優れています。

特殊的好奇心は、認知構造の発達を目指す行動である。つまり今ある知識をより深め、より確かなものにしていく好奇心である。

引用:個人特性としての好奇心の領域とタイプについて

そのため、自分の好きや得意の分野を深掘り、コンテンツとして発信していくことで、短期間で自分の価値が高まり収入UPに繋げることができます。

❷ ビジュアルコミュニケーション

ソーシャルメディアは、「テキスト・画像・動画」で考えや想いを伝達するビジュアルコミュニケーションという特性を持ちます。

文字や画像、イラストなどの要素を用いて、情報を伝達するコミュニケーションの形

そのため、行動タスクよりも思考タスク、話すより書く(描く)ことが得意な内向型やHSPにとって、非常に相性の良い表現の場なんですよね!

内向型は計画を練ったり、文章(特に数字を多く含んだ)をまとめたりするのも得意です。

書く(描く)という行為は「内向型人間」にとってうってつけの表現方法です。

その結果、たとえ人と関わることが苦手でも、共感や信頼が積み上げることが可能で、自分に無理することなく深く繋がるファンやフォロワーを増やしていくことができます。

❸ インバウンドコミュニケーション

ソーシャルメディアには、相手から働きかけてもらうインバウンドコミュニケーションという性質があります。

- インバウンドマーケティング

- ユーザー側からこちらに興味を持ってもらうアプローチの方法

- SNSやブログなどのインバウンド型情報発信メディアではユーザーが主体となり、自発的に自分が知りたい情報・興味のある情報を探しに訪れます。

- アウトバウンドマーケティング

- こちらからユーザーに働きかけるアプローチの方法

- TVやラジオなどのアウトバウンド型情報発信メディアでは企業側が主体となり、一方的に伝えたいことを伝えます。

インバウンドコミュニケーションはユーザーの関心が高いトピックに関連した発信を行い、興味を持ってもらいます。

そのため、相手の心理や本心を見抜く力や、相手の立場に寄り添える共感力が高い内向型やHSPほど、実は効果を発揮しやすいコミュニケーションなんですよね!

内向型人間の多くは人の話をよく聞き、相手にとって大事なもの、重要な情報を分析して要望や本質を見抜くのです。

引用:シルビア・レーケン「内向型人間のための人生戦略大全」

このように、ソーシャルメデイア × コンテンツビジネスは”内向型やHSPと相性がよく、最も特性を活かしやすい仕事になります。

| 観点 | コンテンツビジネスの特徴 | 内向型との親和性 |

|---|---|---|

| 人間関係 | 非対面・一人完結 | 刺激が少なくリラックス |

| タスク性質 | 思考・言語化中心 | 合理システムに最適 |

| 評価軸 | 深い情報・独自性 | 1つのことを深く追求 |

| ペース | 自分のペースで設計・積み上げ | 自律的・マイペースに継続 |

| 成果構造 | ストック型・信用資産化 | コツコツ努力が報われる |

| 資格・経験 | 不要(内面の言語化で価値) | 体験と洞察が武器になる |

1人でコツコツできるから強い!内向型・HSPを強みにする仕事

いくらコンテンツビジネスが内向型やHSPに向いていて、はじめやすいと言われてもに、実際に、どこから始めればいいのか?

内向型やHSPの最適な選択肢として、noteやブログなどのメディアで、自分の考えや想いを、テキストや画像で伝えていくことが、1番価値を生み出しやすく稼ぎやすいです。

というのも、以下の3つの理由があるからです。

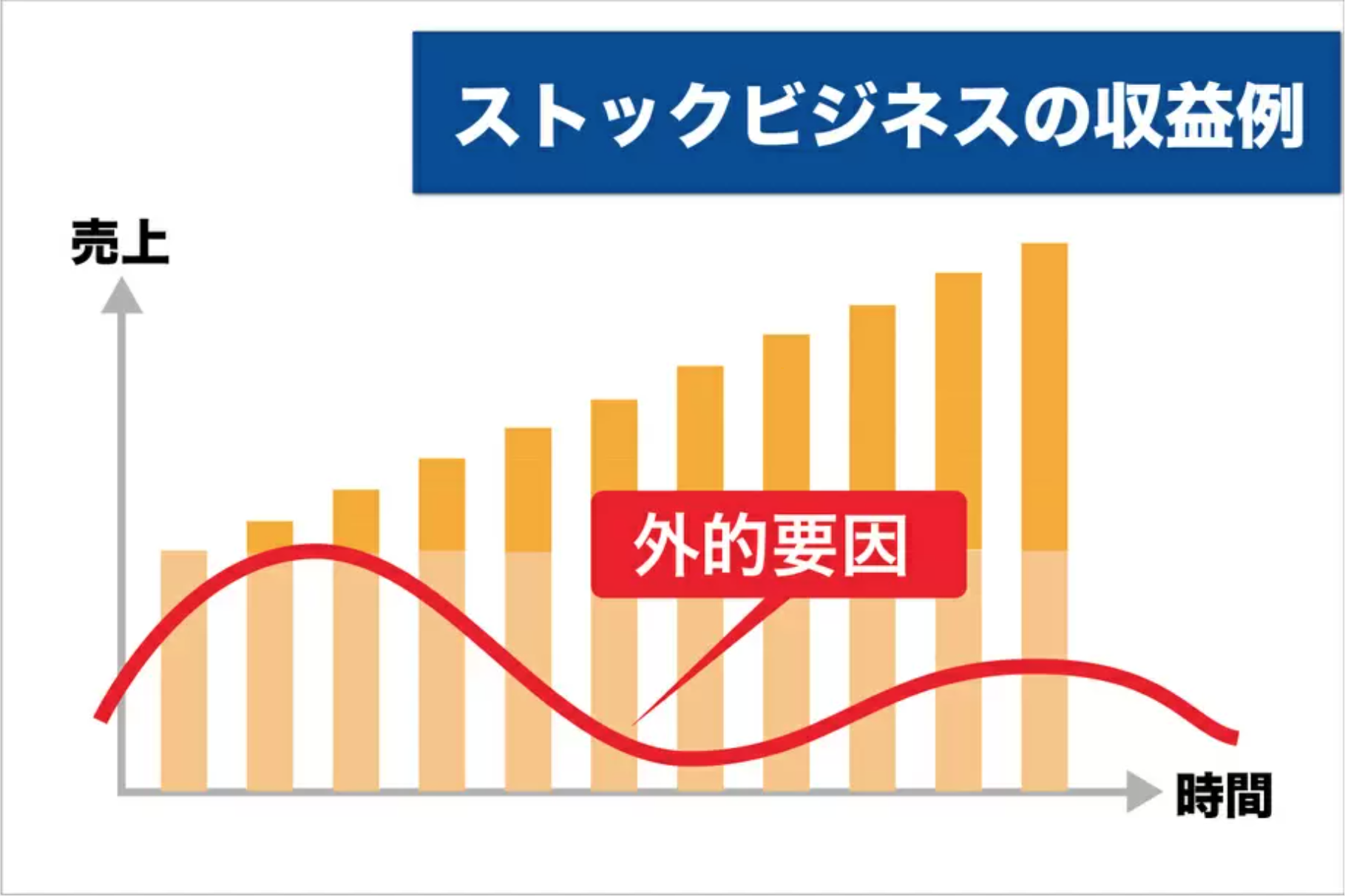

❶ コツコツ継続することで資産を増やせる

noteやブログのようなメディアをストック型・SNSのようなメディアをフロー型メディアと言います。

- 「ストック」型運用

- <情報を蓄積することができるメディアのこと

- ネットで検索すれば、いつでも知りたい情報にアクセスできるため、時間が経過しても価値が低下しにくく資産になる。

- 「フロー型」メディア

- 常に最新の情報が流れるメディアのこと。

- リアルタイムで話題になっていることが優先され、情報の鮮度が重要視されるため、時間の経過とともに価値は低下する。

またストック型のメリットは、日々の発信の積み重ねによって集客数や信用が増え、集客数と信用に比例して収入も増えていく部分にあります。

内向型やHSPの方が持つ「一つのことに深く集中し、自分のペースでコツコツ積み重ねる」という特性は、まさにストック型メディアの構築に求められる資質です。

誰にも邪魔されない静かな環境で、自分のペースでコンテンツを積み上げることが、そのまま将来の収益へと直結します。

❷ 大変な想いや辛い経験ほど情報価値が高い

また、SNSのようなフロー型メディアはNEWS性が重視され、深い情報より浅い情報が好まれます。

一方、ストック型メディアは、より深い情報や、自分の抱える悩みや問題を解決したい人が訪れます。

そのため、大変な思いや辛い経験こそ、情報としての価値が高く、お金を生み出しやすい性質あります。

そのため、内向型やHSPのように社会の中で辛く大変な思いを多く体験している人ほど、価値の高いコンテンツを提供でき、大きく稼ぐ資質を秘めています。

❸ 言語化することで自己価値が高まる

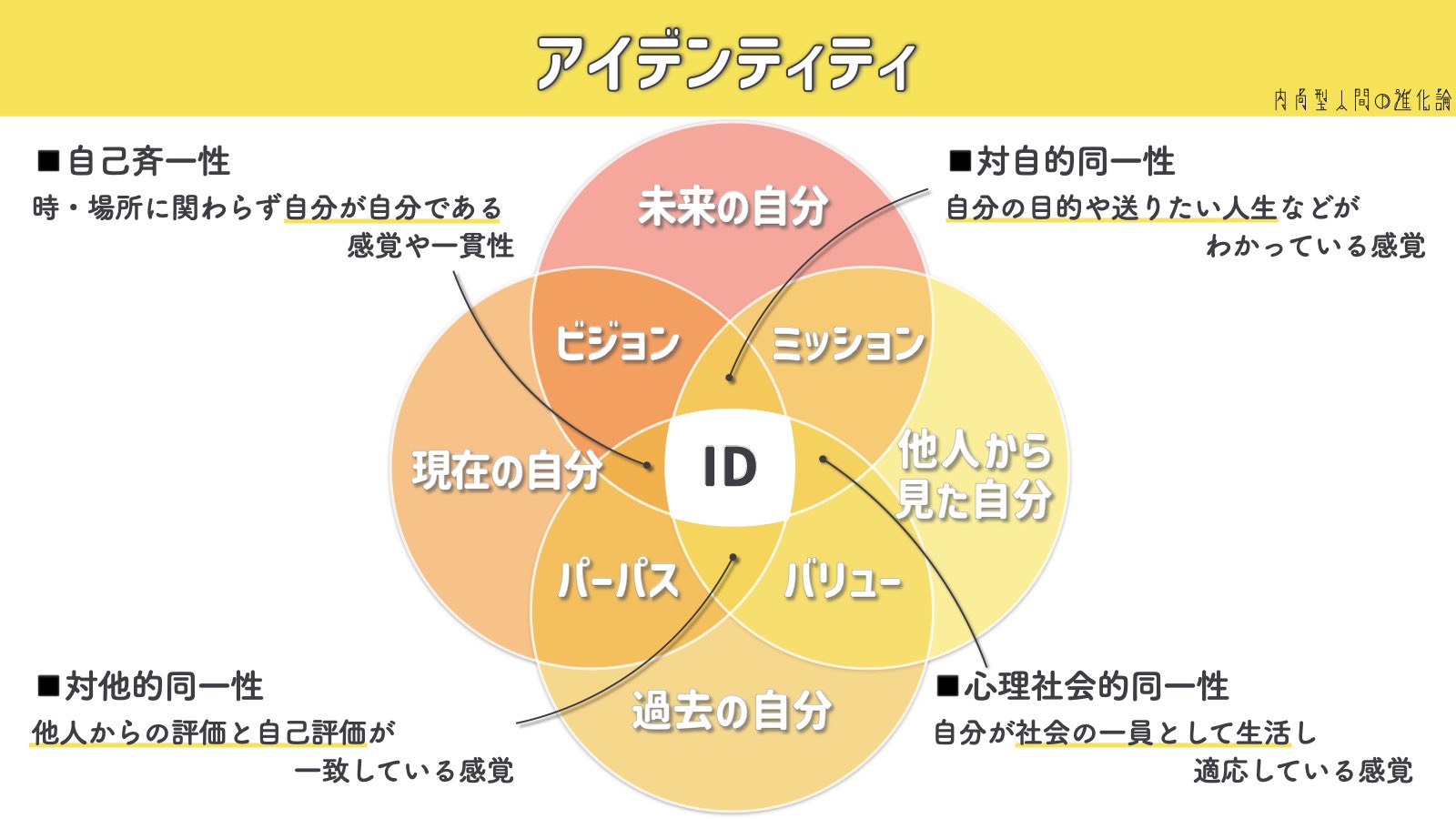

そして、ブログやnoteのようなストック型メディアの最大のメリットは、「自分の考えを言語化する力」が圧倒的に磨かれることです。

頭の中にある曖昧な思考や感覚を言語化することで、自分の考えや価値観が整理され、自分軸=アイデンティティが明確化していきます。

アイデンティティが明確化することで、「自分にしかできないこと」や「自分の専門性」を確立し、自分の内面の価値を再定義することができます。

そして、何より。

内向型やHSPは自分の内面を理解し適応していくことが”進化的意義”であり、1人になることで優れたメンタルやパフォーマンスを発揮することができます。

ひとりでいるときだけ集中的実践が可能になり、「自分にとってやりがいのある事柄」にまともに向き合える。それこそが多くの分野において驚異的な成果をもたらす鍵なのだ。

ひとりで働け。内向型は単独で作業してこそ、革新的なものを生み出すことができる。

引用:スーザン・ケイン 内向型人間のすごい力 静かな人が世界を変える

たからこそ、mu自身、はじめて1ヶ月で収入が得られるようになり、1年未満に100万円を稼げるようになったんですね!

\1年以内に収入3倍/

マイペースでOK!毎日少しの積み上げで仕事から解放されよう

とはいえ、ストック型メディアを始めるにあたり、以下のような不安があるかと思います。

- そもそもどんな情報を発信すればいいの?

- たくさん発信できるほどネタを持ってない

- コンテンツってどうやって作ればいいの?

- 最初から上手くいくコツってあるの?

- 本当に収入を得ることができるんだろうか?

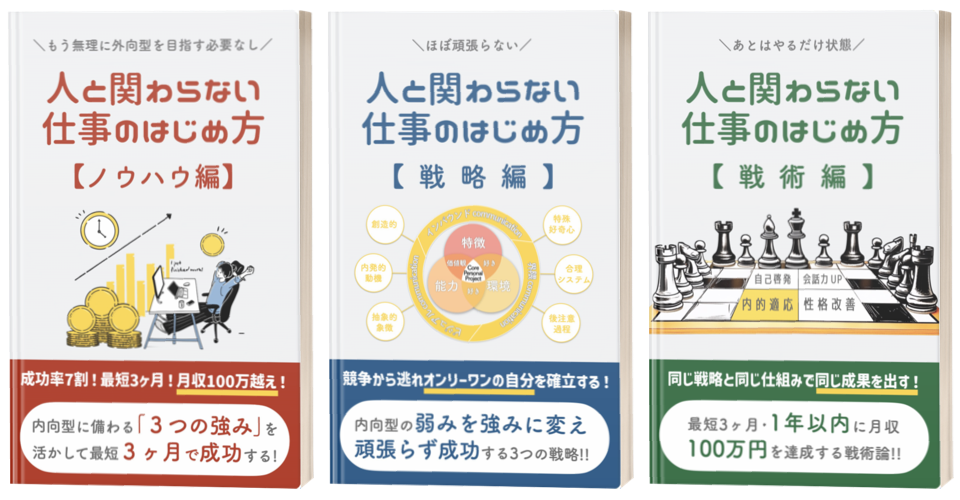

そこで!当メディアでは、muが全くの初心者からでも月100万稼げるようになった方法をマニュアルにまとめいます!

3つのマニュアルの内容

このマニュアルは、muがコンテンツビジネスで月100万円を実現した知識・ノウハウ・ロジックを誰でも再現できるよう3つのマニュアルにまとめたものです。

また、自分の経験を棚卸しして、メディアのコンセプトやコンテンツを作成していく、AIを使ったワークもご用意しております。

▼サンプルをご覧いただけます▼

(お好きな画像をクリック)

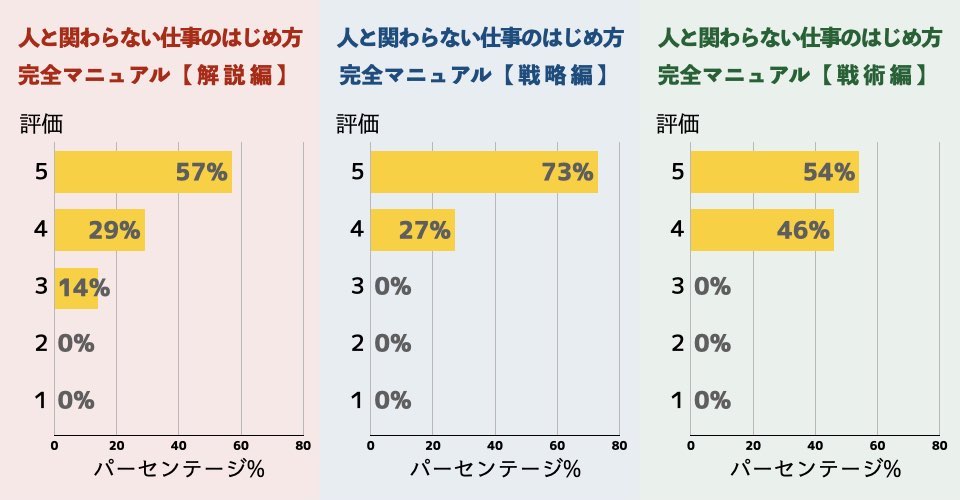

3つのマニュアルの評価

累計3000名以上・満足度 4.57 (5段階中)

\実際にマニュアルを読んだ方の感想/

本当に素晴らしかったです!!本当に具体的すぎて、他では30万や50万とかで教えられてる内容なのかなと思いました…!!

手順を全て公開しているので、初心者でもスタートラインにすぐ立てる情報の提供の仕方も素晴らしかったです。ここまで詳細に教えてくれるサイトはないです。あまりに詳細で丁寧でわかりやすかったので感動しました!muさんが太っ腹すぎてもう本当に感激です(泣)

組織内で与えられた業務をこなすことこそ正義のような教育しか受けられてない状況に一石を投じる内容です。

自分がどんな経験をしてきて、どんな価値を持っているかを振ることで、はじめて自分の価値を創造できました。こういうことこそ学校で教われたらいいんですけどね…

強みを活かすという事をこれでもかという程リアルに見せていただきました。これなら私にもできると確信できました。

私は古典的な内向型で、無理に外向的な自分を偽り続けてきた為か精神的に参ってしまい、1人でできる仕事を探していました。マニュアルを読んでみて悩んでいたことが解決しました。自分の得意分野で強みを活かす手段をかなり具体的で丁寧に解説されているので、さっそく始めてみます。

『人と関わらない』がここまで実現できるのかと驚きです。人間関係が苦手な私にとって、このマニュアルはまさに渡り舟です。

人間関係が本当に苦手で、どうにか人と関わらず自分のペースで働きたいと思っていたところ、Twitterやブログでmuさんがとにかく具体的で理論的に書かれるので、この方ならわかりやすく再現性のあることを教えてくださると期待。想像以上でした!まさに理詰めで成功する方法ですね!かなり再現性があります!!

正直舐めてました。ここまで親切丁寧に、しかも具体的な知識から方法。ビジネスの知識まで教えてくれるとは思いませんでした。

正直言って当初は『どうせ、ありきたりで抽象的な内容なんでしょ』と食ってかかっていました(すいません)。ですが見て驚きと感動が来ました。何かといえばその圧倒的な具体性に。マニュアルの名は伊達ではなく再現性も確実。このマニュアルを実践すれば確実に稼げると思いました。

こんなにも情報を出してしまって良いんでしょうか…しかも無料で。本当に無料公開でいいのかと思う程の親切さだと思います。

正社員や派遣社員として組織に10年ほど在籍してきましたが、組織で働くことに限界を感じ退職。その後は2,3年で転職を繰り返し適応障害に。しかし、このマニュアルを見て思考が変わりました。ハードルが高いと考えていた強みをお金に変えることが自分にもできると思いました。多くの人に役立つマニュアルだと思います。

3つのマニュアルの詳細

通常12,800円のこちらのマニュアルを毎日数量限定で無料で配信しています。

「自分に向いてる仕事で自分らしく生きたい!」

「内向的な性格を活かせる仕事で活躍したい!」

そう思われる方はぜひ、この機会にご覧いただければ幸いです^^

☞内向型の強みをお金に変える「人と関わらない仕事のはじめ方」3点マニュアル