反芻思考とはネガティブな出来事が頭の中でぐるぐると繰り返し、悩んでしまう思考のこと。

抑うつ気分を増長させ、鬱病や不安障害に発展することも。

そのため対処法として『考えない』に着目しがちですが、実は遺伝的な脳の情報処理が原因のこともあります。

また、このような原因の場合は『長期記憶を中継した』情報処理を行なっているため、反芻思考になりやすい。

これを改善するためには『短期記憶』を鍛えることが1番です。

そこでこの記事では以下の内容をお伝えします。

- 反芻思考になりやすい人の特徴

- 反芻思考になりやすい脳の原因

- 脳の原因から考える反芻思考の止め方

もくじ

反芻思考になりやすい人の2つの性格的特徴

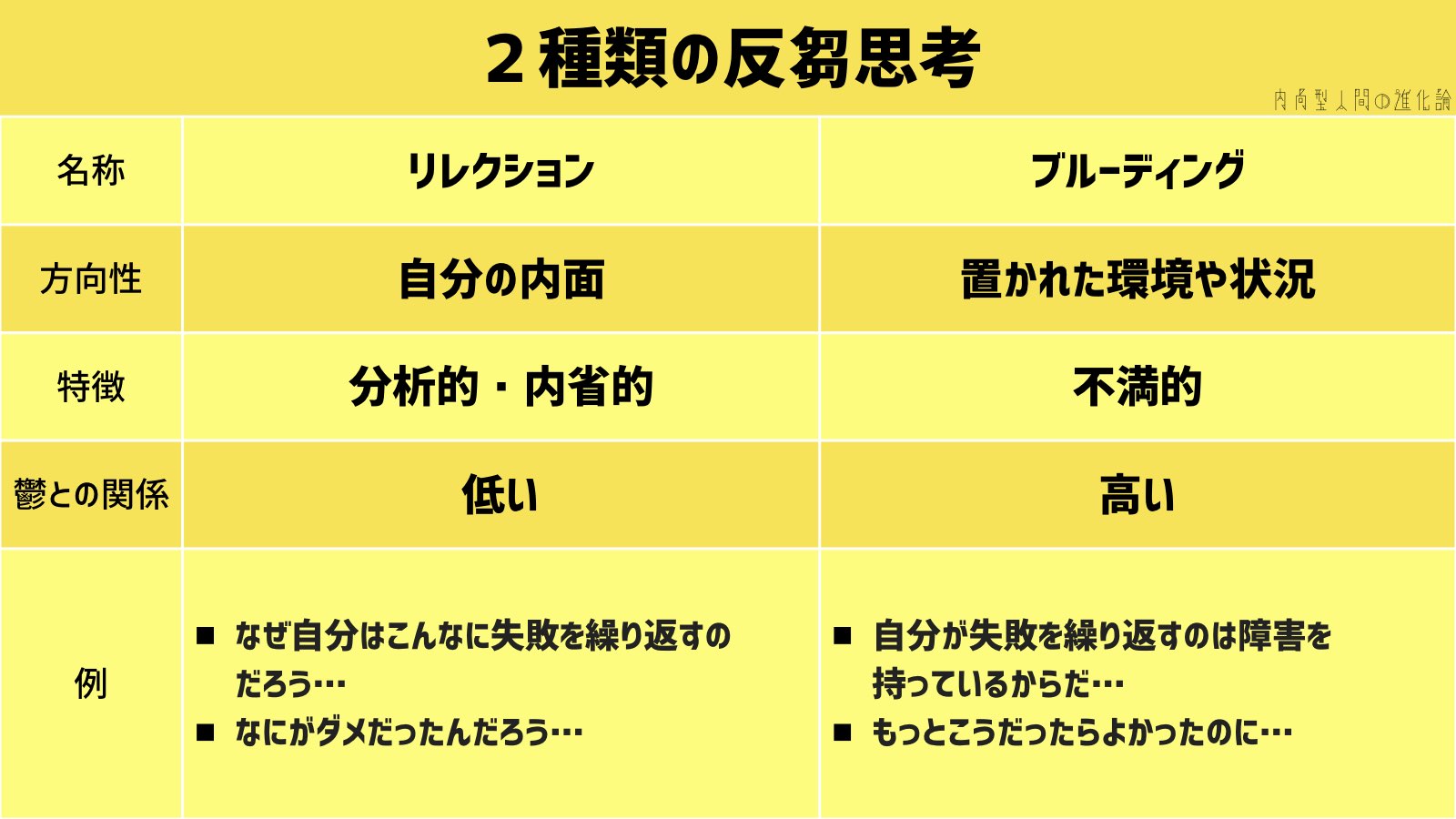

一言に『反芻思考』と言っても、実は以下の2種類に分類されるそうです。

リフレクションとは、ネガティブな出来事の原因を自分の内側に求める反芻思考のことで、分析的な特徴があります。

ブルーディングとは、ネガティブな出来事の原因を自分の置かれた環境に求める反芻思考で、不満的な特徴があります。

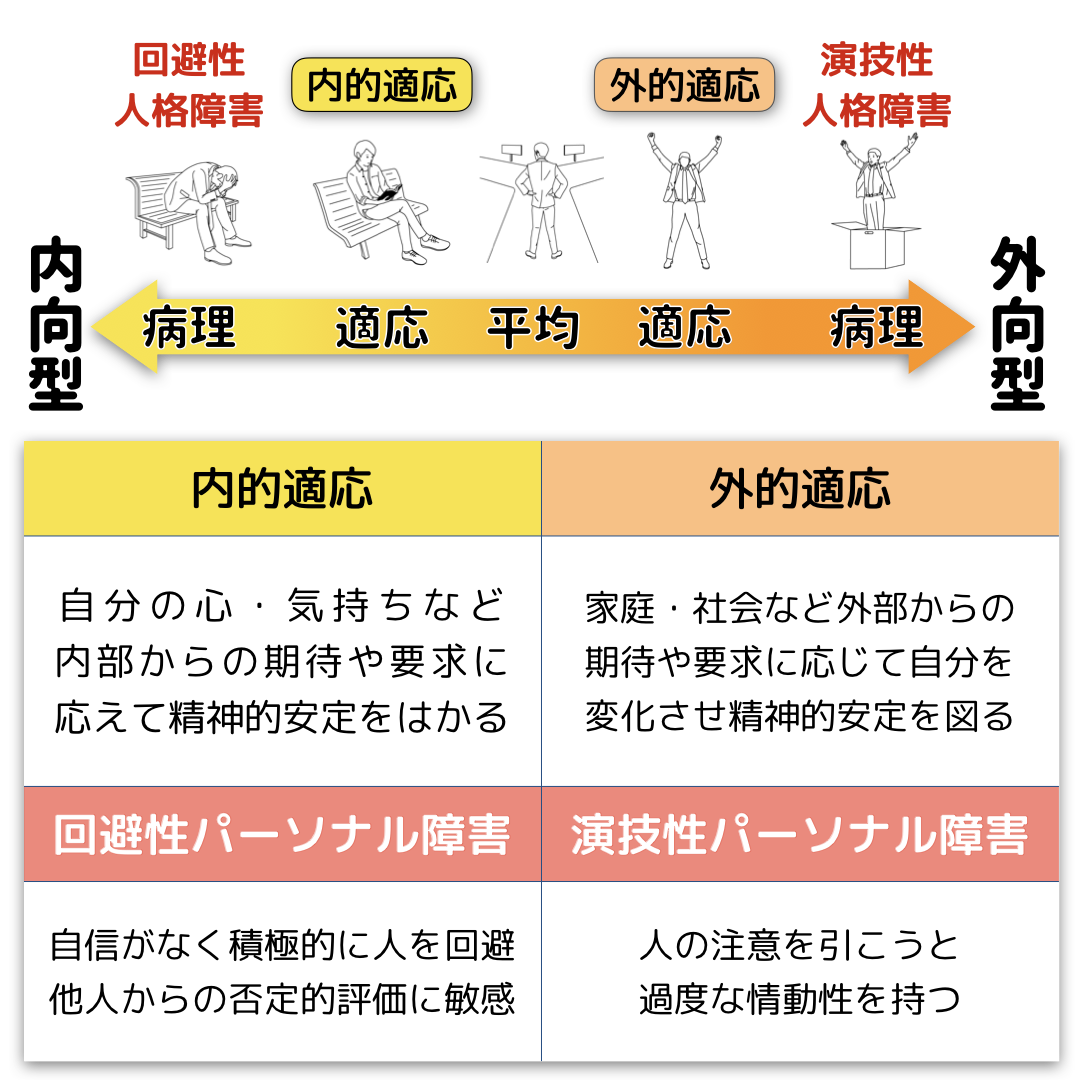

そしてマイアミ大学の研究によると『不安神経症傾向』『内向性』の2つが高い性格的特徴を持つ人ほど反芻思考になりやすいことがわかっています。

さらに『内向型』と呼ばれる気質を持っている人ほど、この2つの性格的特徴を備えている可能性が高い。

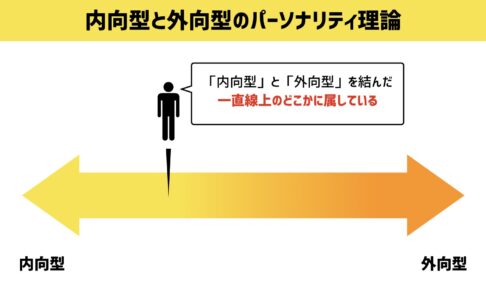

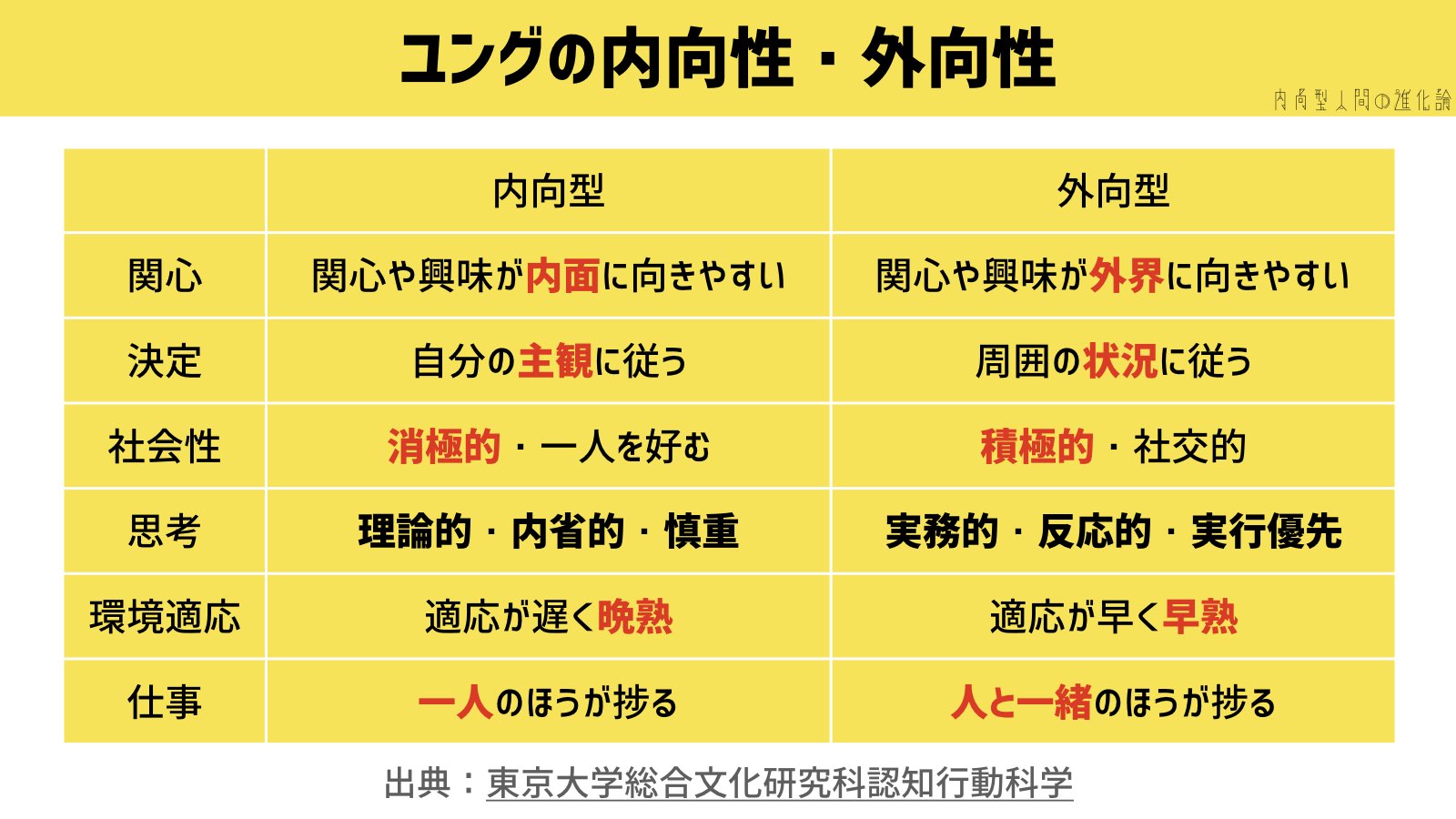

『内向型』とは心理学者のカール・ユングが唱えたパーソナリティの1つです。

ユングによると人間は『内向型』と『外向型』のどちらか寄りの気質を持って生まれてくるとされている。

反芻思考になりやすい遺伝的と脳の3つの原因

なぜ内向型は『不安神経症』や『内向性』が高い傾向にあるのか?

それは以下の3つの特徴があるからです。

- 刺激に敏感

- 長期記憶を中継する情報処理

- 物事を主観的に捉える

1つずつ解説していきます。

刺激に敏感

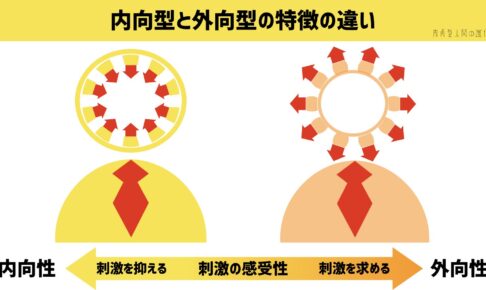

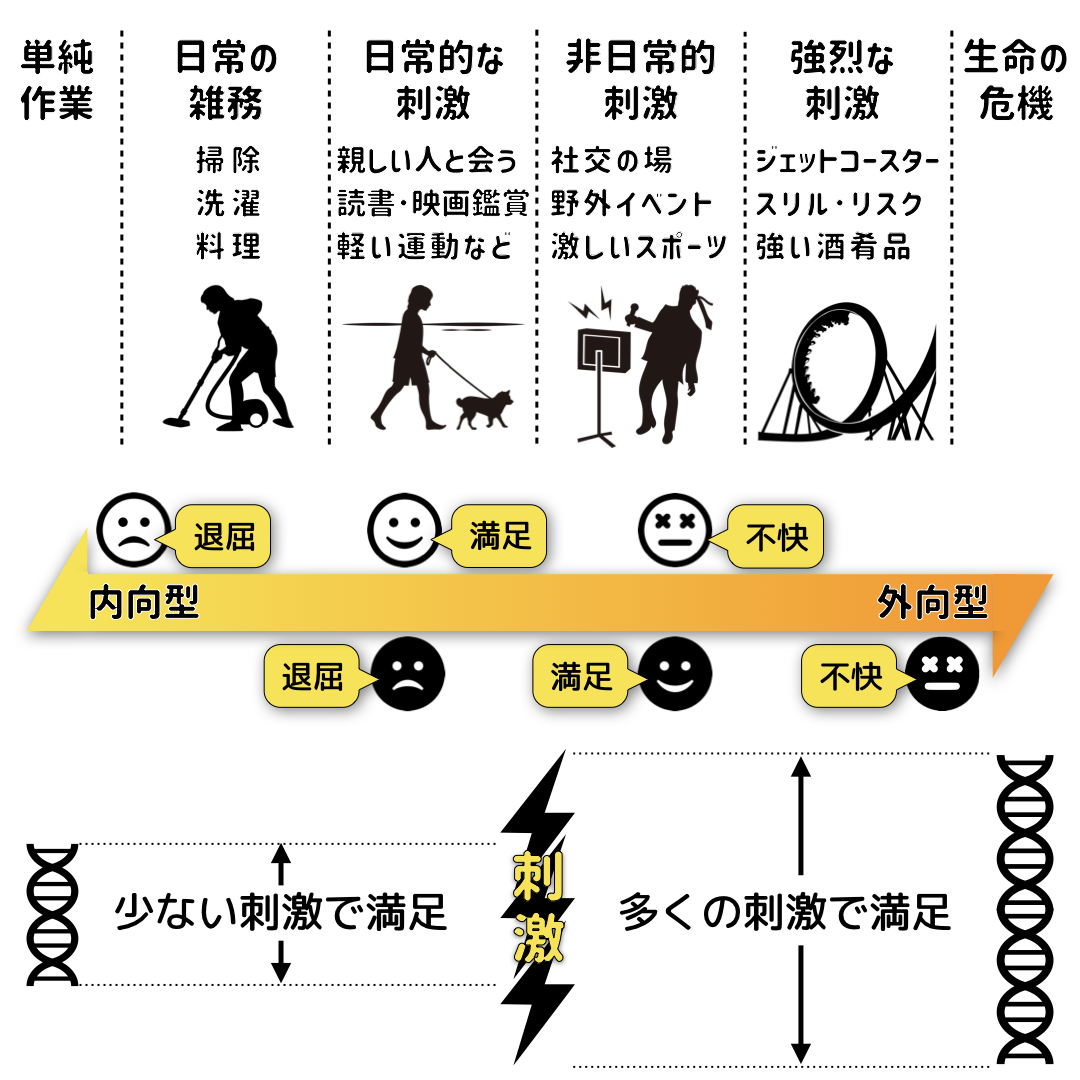

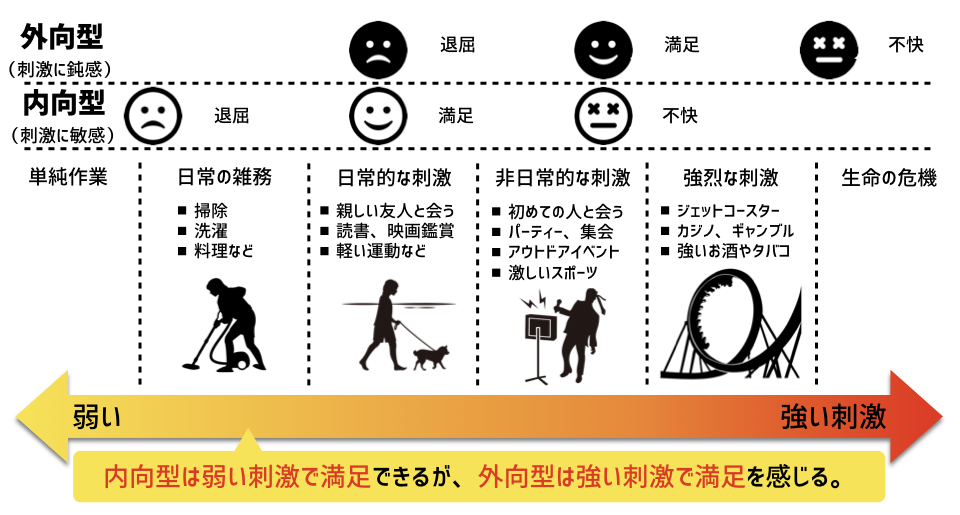

内向型と外向型の最も大きな違いは『刺激に対する感度』です。

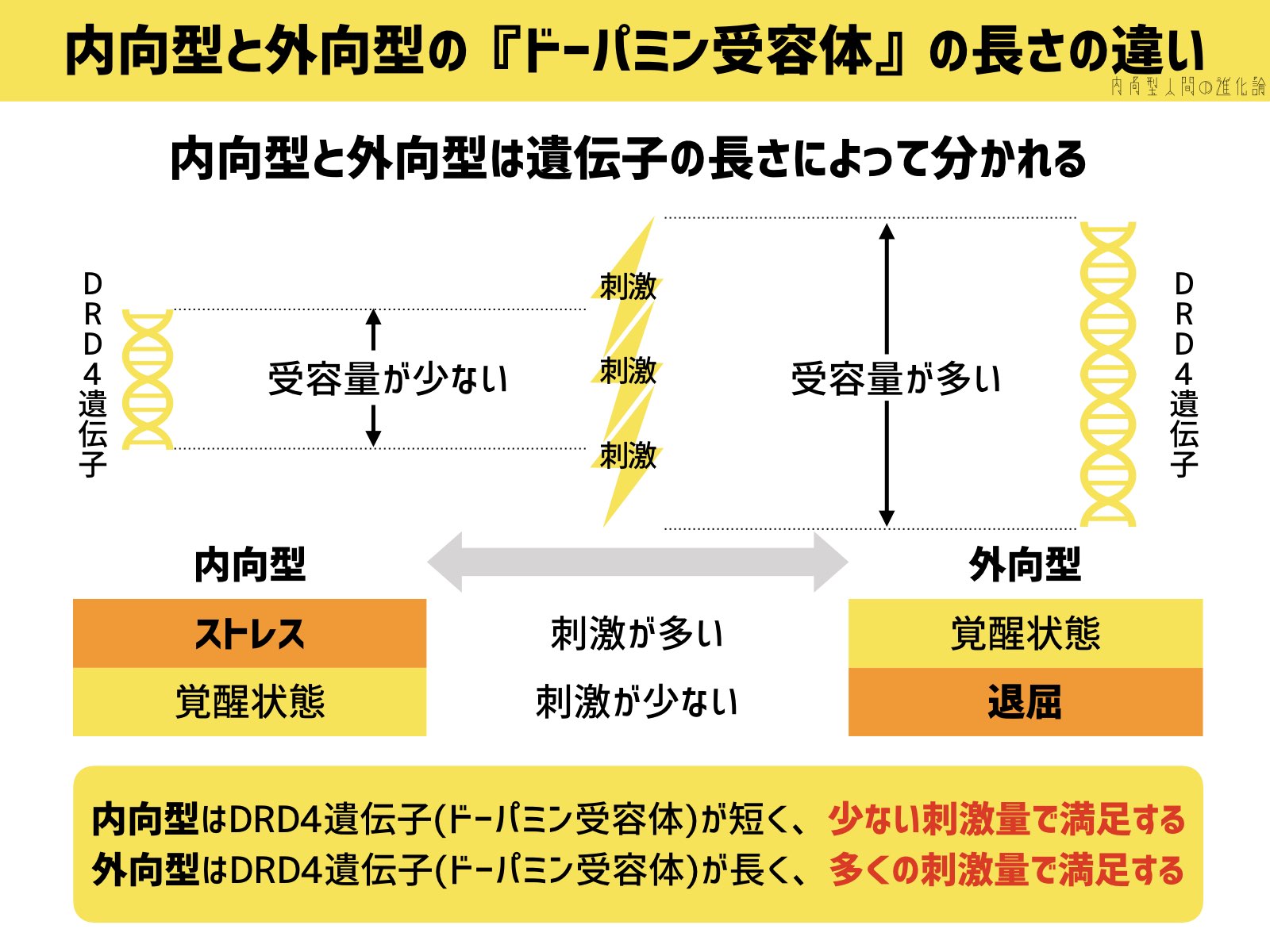

刺激に対する感度は『DRD4(ドーパミン受容体)』と呼ばれる遺伝子の長さで決まると言われている。

内向型はDRD4が短く、刺激に対する許容量が少ないため、刺激に敏感(抑える)

外向型はDRD4が長く、刺激に対する許容量が大きいため、刺激に鈍感(求める)

そのため刺激に敏感な内向型は、外部からの強い刺激を抑えるために、意識が自分の内側に向きやすい。

その結果、内向型は物事の原因を自分の内側に求める傾向が高く反芻思考に陥りやすい。

長期記憶を中継する情報処理

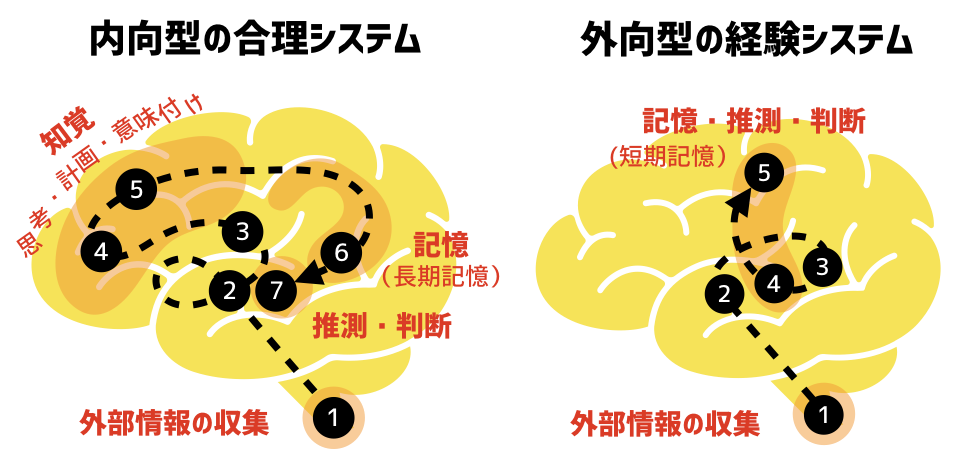

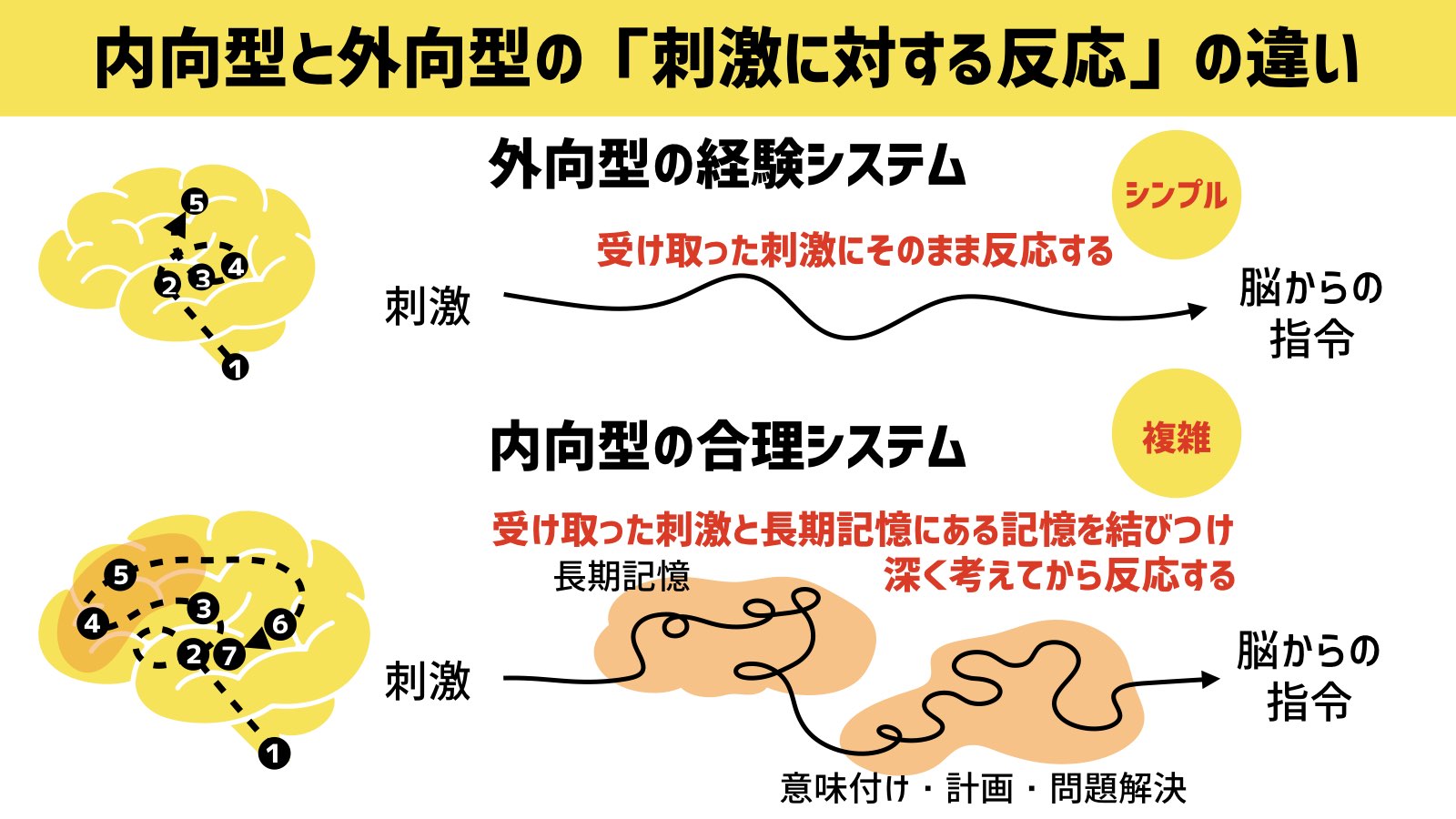

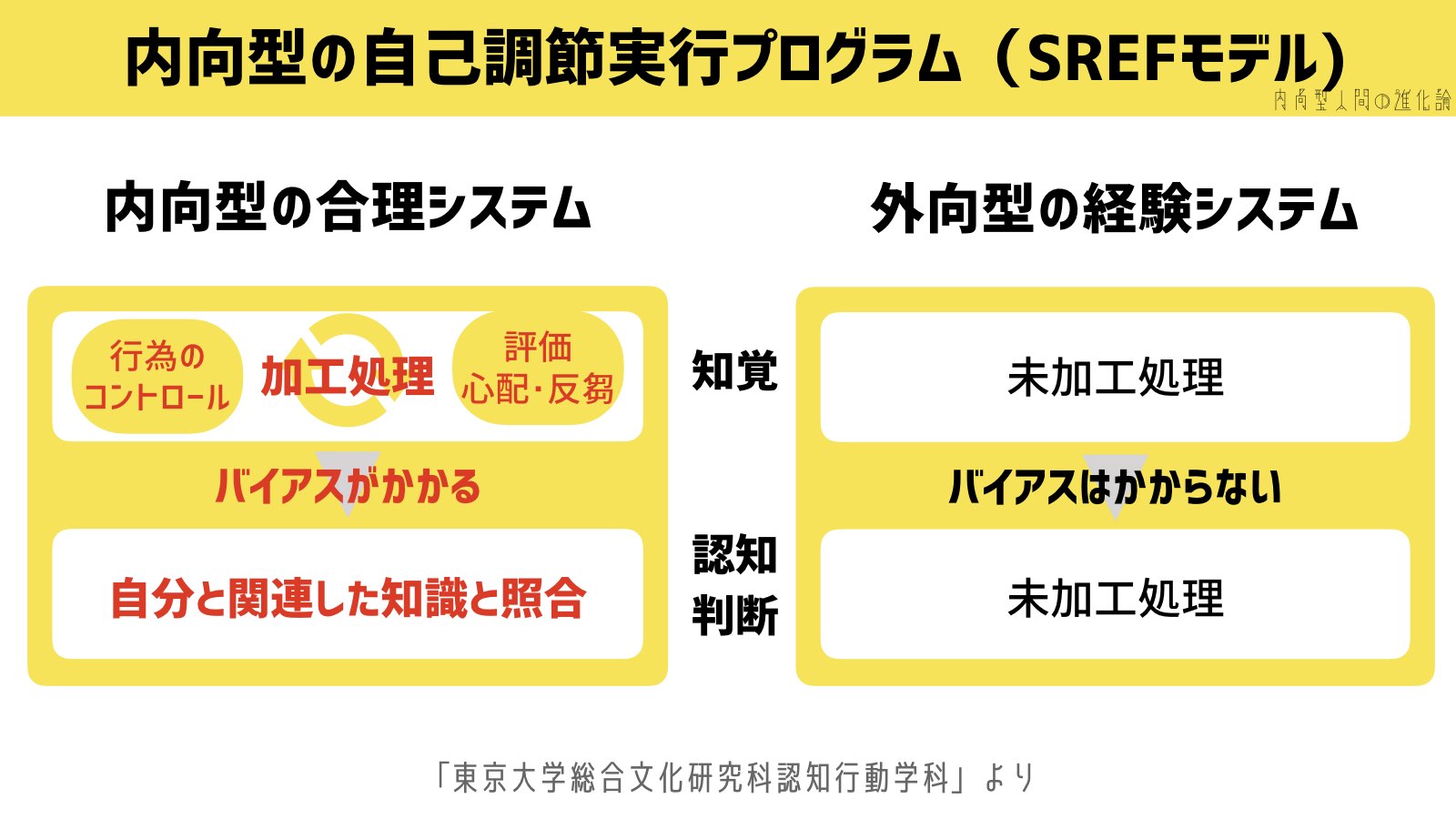

また内向型は『合理システム』と呼ばれる長期記憶を中継する情報処理を行なっている。

内向型の人が合理システムの活性化レベルが高く、意思決定場面で合理システムを用いる

そして長期記憶はネガティブな情報ほど保存すると言われている。

なぜなら人間には『危険から身を守る』という本能が備わっているからです。

ポジティブな記憶よりもネガティブな記憶のほうが脳に刻み込まれやすいと言われています。

私たちの祖先は厳しい自然環境を生き延びるため、楽しかった出来事を思い出すよりも、苦しかった出来事を思い出して危険を回避するほうを優先させなければならなかったのでしょう。

引用:宇治おうばく病院

そのため長期記憶を中継する内向型ほどネガティブになりやすく、反芻思考を引き起こしやすい。

内向型は外向型よりもネガティブ体験に注意が引きつけられる傾向にあり、焦点づけされた注意がさらに選択的にネガティブ感情を高めるという循環的過程を持つことを指摘している。

物事を主観的に捉える

さらに合理システムを用いる内向型は主観的に物事を捉えやすい特徴があります。

なぜなら合理システムは物事の事実をそのまま受け取るのではなく、知覚(意図や解釈を加える)してから記憶し、認知と判断を行うからです。

そのため、バイアス(思い込み)にかかりやすい。

この一連の処理を『自己調節実行プログラム』とよび、心配や反芻思考を引き起こす原因となります。

反芻思考の止め方

ここまで述べたように内向型は自分の内側に意識が向きやすく、長期記憶を中継する情報処理を行なっているため反芻思考になりやすい。

そのため短期記憶を鍛えて、長期記憶に頼った情報処理を軽減することで、反芻思考を改善することができます。

実際、長期記憶よりも短期記憶に頼った情報処理を行う外向型は、ポジティブで反芻思考になりづらい。

外向型が持つ特徴として、ポジティブ感情の経験頻度の多さを指摘する知見がいくつも存在する

なぜなら外向型は、物事の事実をそのまま短期記憶で記憶し、認知と判断を行なっているからです。

そのため、物事を深く考えないため反芻思考になりづらい。

そして短期記憶は別名『ワーキングメモリ』と呼ばれ、ワーキングメモリは以下の3つで鍛えることができます。

- 運動

- 筆記

- 瞑想

筑波大学が行った研究によると、25分間の運動後はワーキングメモリのパフォーマンスが向上していたそう。

またカナダの大学の研究では、頭の中にあることを書き出すことでワーキングメモリの負荷が減りパフォーマンスが向上することが判明しています。

そしてこの3つの中で特におすすめなのが『瞑想』です。

なぜなら瞑想には以下の3つの効果があり、反芻思考を改善するために最も効果的だからです。

- ワーキングメモリを鍛える

- 注意力のコントロール

- ネガティブな感情を抑制する

1つずつ解説していきます。

ワーキングメモリを鍛える

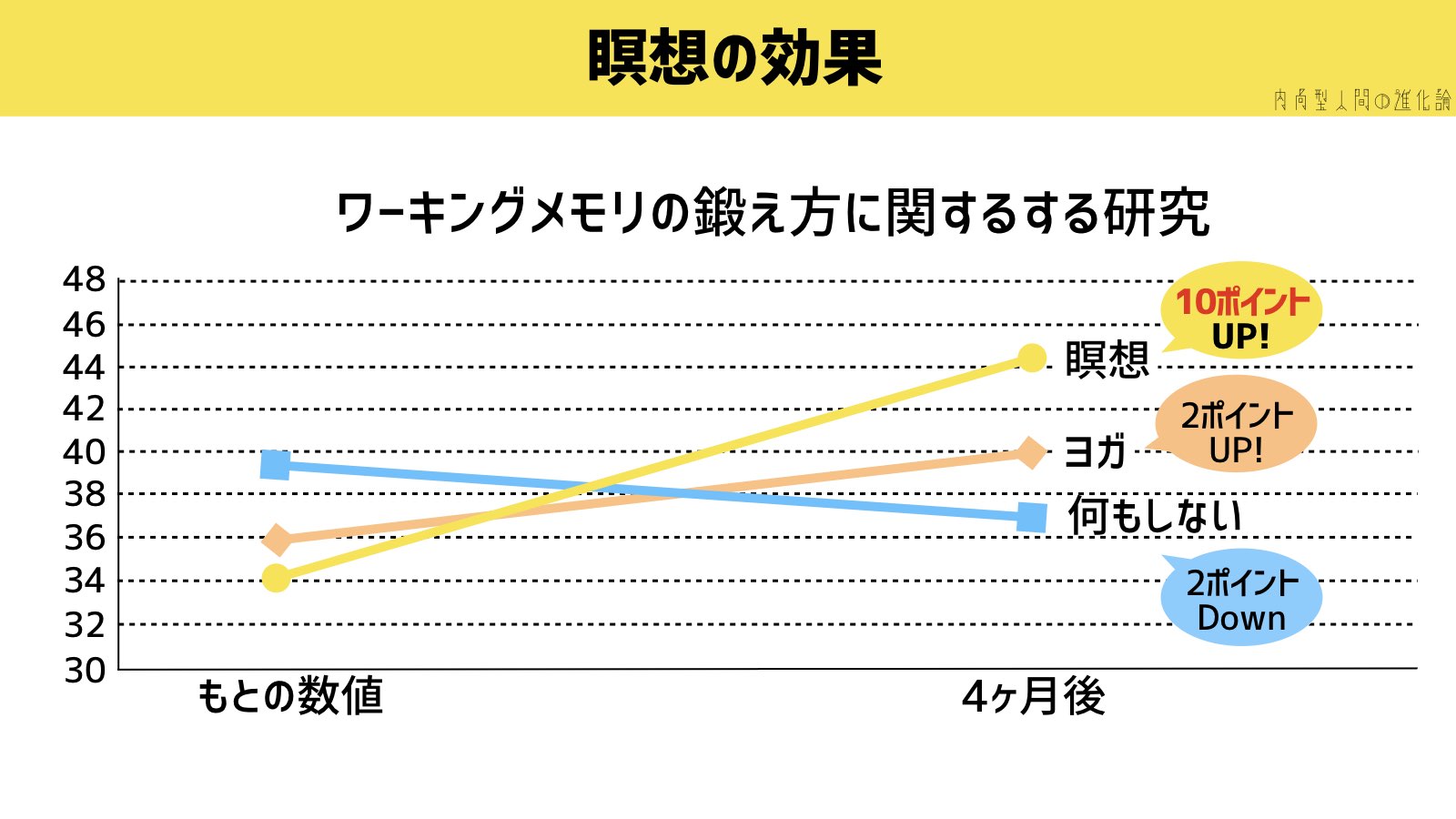

実は様々な研究によって『瞑想』はワーキングメモリを鍛える効果が高いと言われています。

アメリカの大学の研究成果によると、1日10分の簡単な瞑想を8週間継続することでワーキングメモリの機能向上が見られることが判明した。

参考資料:ウェイク・フォレスト大学の研究・カリフォルニア大学の研究

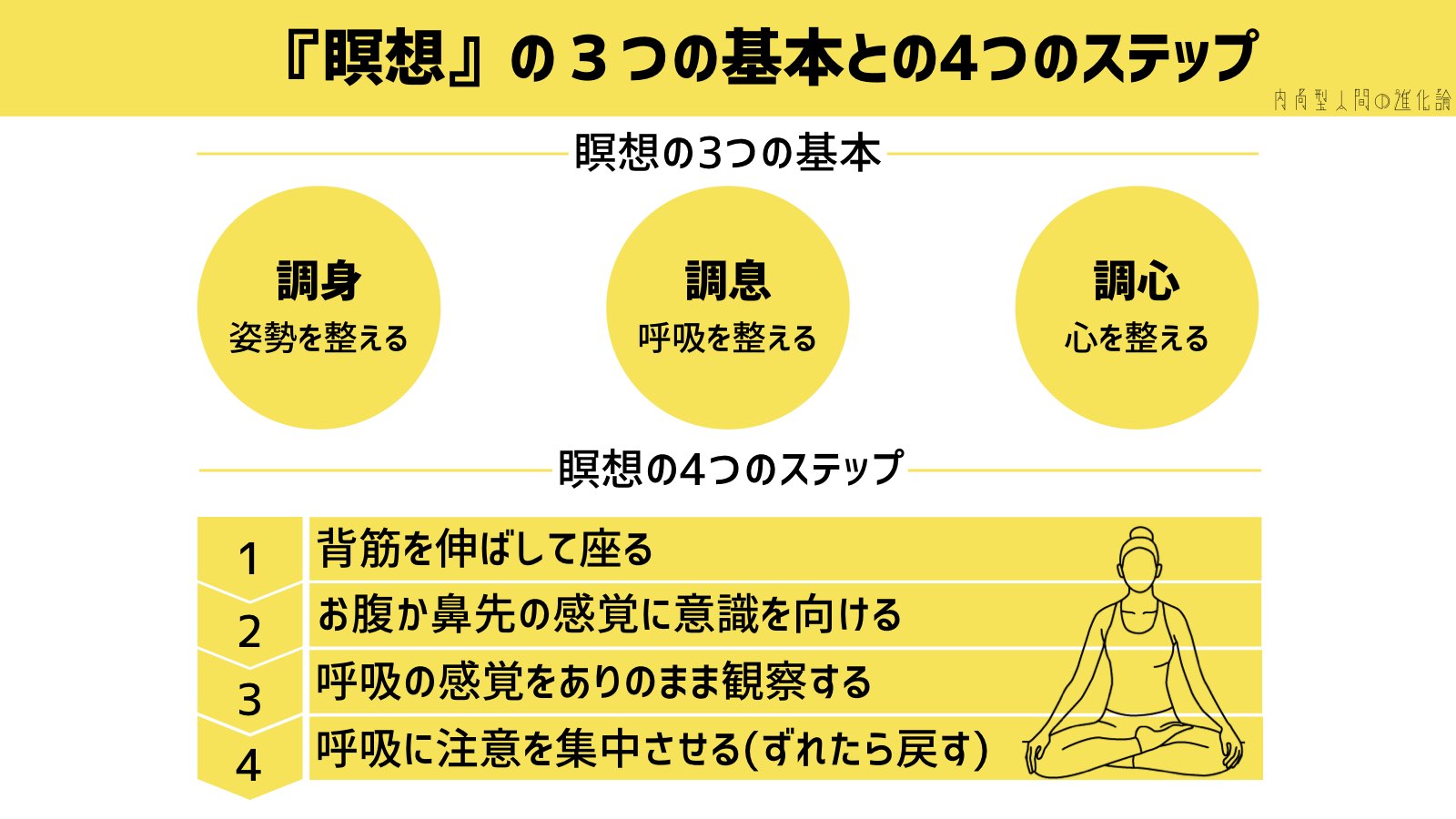

なぜなら瞑想は、浮かんでくる思考や感情に善悪をつけず客観的に捉え、呼吸に集中する訓練だからです。

そのため『メタ認知』と呼ばれる、物事を客観的に捉える能力が向上し、ワーキングメモリが鍛えられます。

瞑想では自分自身を客観的に眺め受け入れる実践を繰り返していくことでこのメタ認知の力を育て上げることができます。

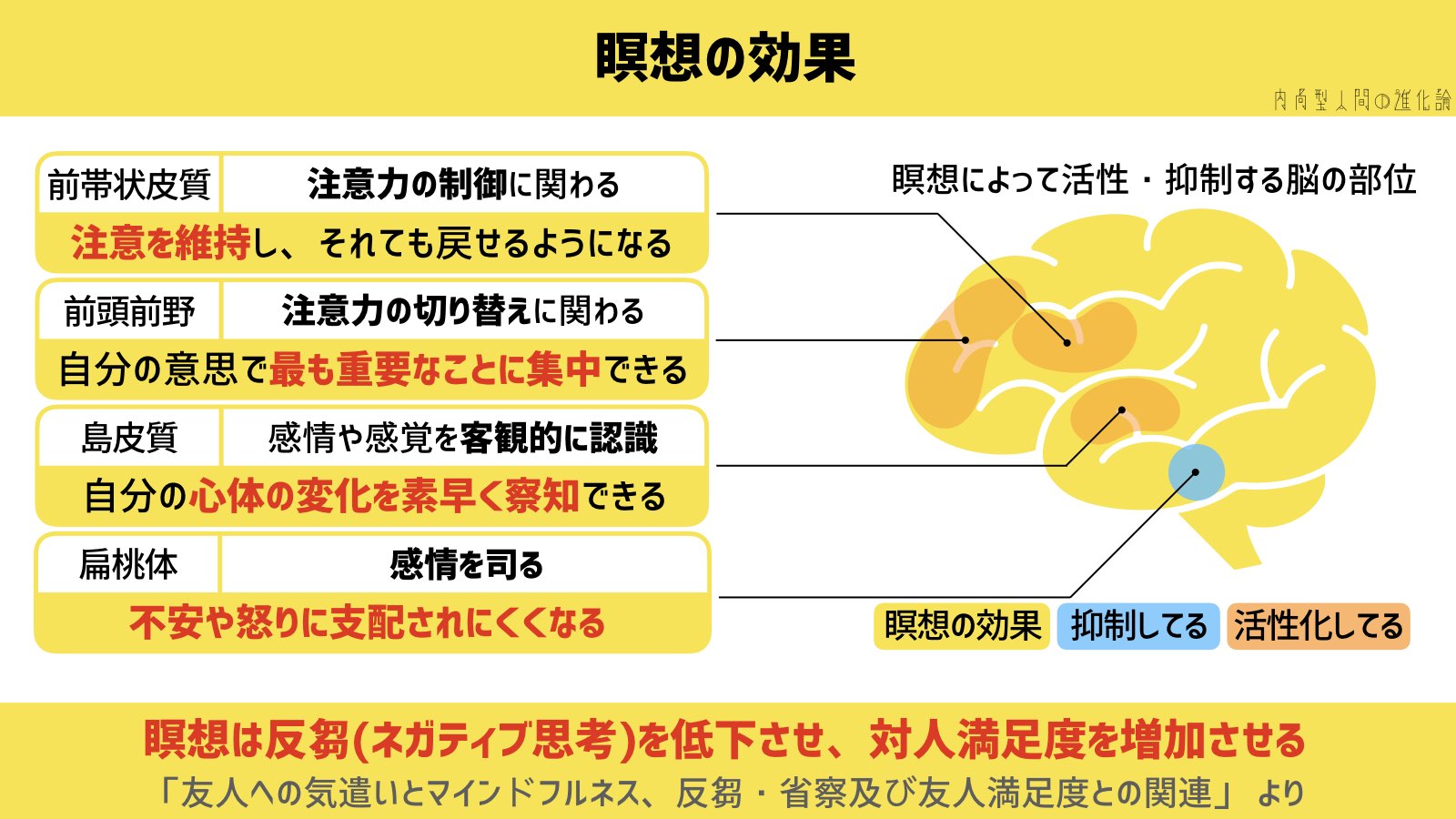

注意力のコントロール

反芻思考はネガティブなことに注意が焦点づけられてしまうことから引き起こされます。

しかし瞑想を続けることで、この『注意力をコントロール』できるようになる。

なぜなら瞑想は呼吸に意識を集中し、意識が逸れたら再び呼吸に意識を集中させることを繰り返すからです。

また、ワーキングメモリは注意の『制御』『切り替え』『保持』の3つのネットワークを築いていると言われている。

そのため瞑想によって注意力のコントロールを訓練することは、ワーキングメモリを鍛えることに直接結びつきます。

その結果、ネガティブはことに注意が集中するのを防ぎ、反芻思考を止めることができるようになります。

ネガティブな感情を抑制する

さらに瞑想には感情を司る『扁桃体』の活動を抑制する効果があることがわかっています。

その結果、不安や怒りに支配されずらくなり、反芻思考を改善します。

このように瞑想は、反芻思考を止めるために、最も効果的な方法と言えます。

1日10分程度の瞑想を2ヶ月続けることで効果が現れるので、ぜひ試してみてくださいね。